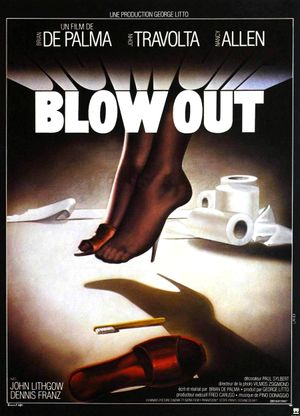

Dans Blow Out, il est avant tout de question de voyeurisme et de vérités à reconstituer. Comme dans Pulsions, Brian de Palma explore le rapport que nous entretenons aux images, et particulièrement leur capacité de dissimulation, dans un monde de faux-semblants et d’assassinats politiques. Une œuvre-preuve où l’acte cinématographique semble être le seul moyen d’accès à cette vérité.

En exposant l’obsession technique de De Palma, le prologue agit déjà comme un aveu : dans Blow Out, tout ne sera qu’illusion et tromperie. Au travers de ce plan-séquence en vue subjective (parfaitement exécuté par Garrett Brown, l’inventeur du steadicam), De Palma joue avec les codes du cinéma d’horreur, revisitant la célèbre ouverture de l’Halloween de Carpenter, et les séquences de meurtres de Black Christmas, dans une logique immersive n’ayant pour but que de duper son spectateur. Car en supprimant tout obstacle au voyeurisme, c’est au spectateur de tenir la lame et de commettre un crime par la seule puissance de son regard. Jusqu’à ce que ce mouvement ininterrompu d’excitation laisse place à la frustration d’un meurtre inassouvi : un constat d’impuissance que le final de Blow Out ne manquera pas de confirmer. Dans cette citation de Psychose, De Palma semble vouloir dépasser le mythe en l’exposant dans un arrêt sur image, en décortiquant sa mécanique interne, son montage, sa mise en images. Plus encore, la scream queen semble avoir perdu son cri d’effroi, et ne propose qu’un grotesque éclat de voix : l’image nous a trahi, le son en est la seule vérité, celle d’une ridicule illusion. De Palma nous le dit d’emblée : Psychose est indépassable. Dans cette ouverture Hitchcockienne, de faux-semblants et de cri imparfait, la tragédie se dessine ; ne reste qu’à percer son illusion.

La séquence de l’accident condense ainsi toutes les obsessions cinématographiques de De Palma, dans une réadaptation du Blow-Up d’Antonioni, où le jour laisse place à la nuit, et où les prises de vue s’effacent devant la prise de son. Concentrée sur les gestes et les sons ambiants, la séquence s’ouvre sur un fluide panoramique, permettant de remonter de la source sonore à l’enregistrement. Puis les plans se font totalement fixes, et De Palma joue sur les distances, élargissant les cadres dans un processus répété et progressif de zoom arrière. Alternant plongées et contre-plongées comme autant de points de vue possibles entre voyeur/spectateur et observé(s) (à l’image de cette chouette semblant inverser les rôles), De Palma manipule le regard, et interroge l’ouïe, comme la gradation d’une menace (in)visible. Le grand-duc et son cri, les feuilles caressées par la brise nocturne, un crapaud qui coasse avant de se jeter à l’eau, un panneau électrique, un couple discutant du mystérieux « auditeur » (un dialogue qui d’ailleurs ne s’entend que comme un son), le réalisme de la prise de son se substitue définitivement au climat fantastique de l’environnement nocturne.

Puis les pneus crissent, et la voiture percutent la barrière avant d’atterrir au fond de la rivière. Les sonorités s’entremêlent, et l’ouïe devance la vue ; comme une devinette sonore qui dévoilerait sa réponse au fur et à mesure que les cadres s’agrandissent (des sons qui sonnent d’abord naturels avant d’être difficilement identifiables). Le décor se fait presque surnaturaliste tant les différents plans se veulent dessiner un aspect architectural et géométrique : les ponts découpent l’espace, alors que son personnage principal (John Travolta) semble surplomber une sorte de vide. Une architecture mentale où Jack construit au fur et à mesure son monde de fiction, où émergera la source de son cri parfait.

Il incarne une sorte de chef d’orchestre, un metteur en scène, en choisissant les angles de direction de son micro, des arbres à la rivière, du couple au crapaud, cherchant à capter l’environnement qui l’entoure et à déchiffrer le mystère de la nuit. Une nuit aux accents d’irréel, de plans distordus, jouant sur les tailles, l’éloignement et les espaces. Une étrangeté nocturne où l’angoisse prend place, dans ce mystère sonore, et ces doutes artificiels, indéchiffrables ou presque. La nuit domine l’action, oppresse et semble ordonner cet accident, en germe dans le découpage si particulier (et crescendo) qu’organise De Palma. L’accident rompt avec le calme général des plans, et atteste d’une accélération visuelle, entre gros plans sur l’enregistreur, montage nerveux et perturbations de l’environnement. Face à cet accident qui a tout d’un appel à la fiction, le personnage « auditeur » n’est ainsi plus fixe et passif à l’action, puisqu’il rentre directement dans la source du bruit et enclenche la narration. Travolta est ce spectateur qu’on a rendu actif.

Blow Out semble être le produit de toutes les obsessions découlant de l’assassinat de Kennedy, et de l’accident de Chappaquiddick. Comme la mise en relief d’un pouvoir politique corrompu, cherchant à neutraliser toute preuve, et à réduire tout problème au silence. Dans cette logique, tout n’est que manipulation de voix et de sons : l’étrange motif sonore répété lors de la scène de l’accident se révèle ainsi être objet du meurtre, celui du fil dans la montre. Dans cette découverte d’une machination plus large que le seul accident de la route, Blow Out se transforme ainsi en un thriller politique (dans la droite lignée de A cause d’un assassinat d’Alan J. Pakula), double réflexion sur l’affaire du Watergate, et la possibilité de révélation par la technologie ; d’où les nombreux gros plans sur les appareils, les bandes tournantes, les jauges, etc. De son générique tout en « modulations » et annonciateur de l’accident, Blow Out met ensuite en comparaison informations télévisuelles et travail de montage, dans un split-screen signalant l’évidente déformation des images et des données, manipulés par l’homme.

Tout n’est que collage et mises en scène dans Blow Out : du split-screen à la lentille bifocale, De Palma joue sur ces effets de séparation et d’assemblage pour questionner la nature même de sa création, et développer une seconde narration en dehors de la diégèse. Tournage, montage et mixage : la sainte trinité du cinéaste. De la pellicule en développement aux écrans de télévision, de la bande sonore à la bande image, De Palma isole des éléments, les travaille, les assemble : il fait littéralement du compositing et crée un univers tout en unité, un univers où son cri pourra émerger. Plus encore, les avancées technologiques concourent à capturer les événements tout en cherchant à les comprendre grâce à différents médiums : Blow-Up avait l’image, Conversation secrète avait le son, Blow Out assemble les techniques, et répond à la frustration du « Zapruder film », en synchronisant la bande sonore à l’image et en élargissant le point de vue. L’agrandissement de l’Image est désormais insuffisant : le « blow-up » est une tromperie, il n’est plus ce mécanisme du visible, de la révélation, et ne permet plus de « faire sauter » les évidences aux yeux de tous. Il faut dorénavant faire éclater un ensemble de photogrammes et élargir les perspectives pour avoir une vue d’ensemble et approcher un semblant de vérité.

Dès lors, le montage est vecteur de paranoïa : la coupe s’apparente à un espace de mensonge, où les photogrammes manquants renferment une potentielle vérité cachée. Tout est ainsi faussé dans Blow Out. A l’instar de la machination dont est victime Scottie (James Stewart) dans Sueurs Froides : en n’accédant pas au clocher, en restant prisonnier de son vertige, il ne possède qu’une vision partielle de la scène, une vision elliptique, là où les doutes s’inscrivent dans l’interstice de la coupe. Accéder à cet espace du clocher revient ainsi à déconstruire la mise en scène, et à défaire son jeu de doublures. En recollant les coupes, et en donnant naissance de manière concrète à un film, Travolta reproduit cette mécanique de révélation : il fabrique un film-preuve, celui d’une vérité invisible, tel le « Zapruder film » et le délire paranoïaque qui en résulte. Tout cela a-t-il réellement existé ? Car le personnage de Travolta ne fait que du cinéma, comme en témoigne ce travelling circulaire dans la salle de montage : Jack assemble les images, dans un mouvement similaire à celui de la bobine sur son projecteur. Toute la trame complotiste ne serait ainsi là que pour alimenter un désir d’imaginaire, et construire l’histoire interne de la création de ce cri parfait. Les Images nous trompent : Jack se crée son propre film, et fabrique le spectacle qu’il désire consommer.

Des flashs lumineux dans la nuit à la plasticité du Giallo, le directeur de la photographie Vilmos Zsigmond travaille les ambiances et les couleurs de manière quasi abstraite et irréaliste, pour ne pas dire maniériste, comme pour inscrire l’œuvre du côté du fantasme et de l’invraisemblance visuelle. Un grand voyage vers la nuit ? Certainement. La récurrence des tonalités bleues et rouges s’inscrit dans cette obsession de l’image, comme une frappante déclinaison de la bannière étoilée : le drapeau se recompose à mesure que John Travolta se rapproche de la vérité. Jusqu’à cette implosion finale, et « l’orgasme mortifère » de son feu d’artifice : le Stars and Stripes n’aura alors été que la toile d’un meurtre où le son n’a pu rattraper son image. Les tragiques notes de piano (et le sublime thème de Pino Donaggio) cristallisent le souvenir du cri.

Liberty Day, la cloche est fêlée ? Dans ce contexte final de célébration nationale, De Palma fait défiler les déjà-vus, comme une reprise de l’assassinat de Kennedy où personne n’a su empêcher l’inévitable de se produire. Le blanc investit alors le cadre : dans ce monde enneigé et accablé, tout est à reconstruire, à partir de ce cri désespéré. De l’orgasme créatif à la page blanche du rendu ? L’épilogue se fait nihiliste au possible, en transformant le cri d’un réel meurtri en pur effet de fiction. Jack est plus que jamais le Scottie de Vertigo, condamné à perdre l’être aimé dans un tourbillon infernal, sans travelling compensé : vivre dans la douleur d’un cri, d’un trauma, d’un amour perdu, à jamais. Ne reste au personnage qu’à se boucher les oreilles pour ne plus rien entendre, et mettre fin à cette mascarade. L’amour est mort, la pornographie et ses illusions restent.

De la vénalité au meurtre, du son à l’image, du tueur politique au serial killer, du split-screen à la double focale, Blow Out joue sur le dédoublement pour accentuer son processus de paranoïa. Comme si la destruction du « double maléfique » contribuait à dépeindre le caractère maladif de l’impuissance. Blow Out est par conséquent une œuvre sur l’impossible synchronisation des captations : un cri improbable ne s’ajustant pas à son image, et une oreille incapable d’arriver à temps à la source de son signal. Adjoindre les images aux sons, et en découvrir un complot, le montage est définitivement un outil de narration. De Palma met ainsi en avant la décomposition du regard derrière la logique du montage ; jusqu’à explorer l’essence du cinéma et son origine photographique via la décomposition du galop de Muybridge. Peut-être que Blow Out est au final la plus juste adaptation des mots de Bresson : « le cinématographe est une écriture avec des images en mouvement et des sons ». Modulant la tragédie de l'Obsession jusqu’à vivre dans la douleur de son cri, Blow Out, jeu d'artifices, voit l'impuissance face à la vérité de l’ouïe. Prodigieux !

Critique à lire également sur mon Blog