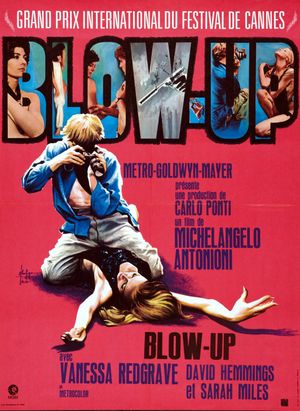

Dans Blow-Up, Michelangelo Antonioni nous invite à suivre un photographe, artiste du réel, saisisseur d'instants, et playboy pas si loin d'être un salaud, sur à peine plus d'une journée. Artiste, il l'est pleinement dans son acception la plus arrogante, jouant et prenant son plaisir de et avec tous (et surtout toutes). Mais il l'est aussi pleinement en tant que la photographie est bien tout à la fois sa plus grande passion et son plus puissant désir. Antonioni nous donne rapidement à voir ces deux dimensions du personnage dans une scène saisissante et virtuose où le shoot photo avec une modèle apparaît comme l'acte sexuel lui-même, allant jusqu'à l'orgasme du photographe.

En même temps que le personnage, ce sont les lieux, ces espaces si chers à Antonioni, qui gagnent en densité en même temps qu'ils sont habités et pénétrés, voire pétris, des actions du personnage. En témoignent son logement, vaste et luxueux, mais en même temps relativement tortueux, labyrinthique, encombré de fantaisie, mais aussi le parc où prend place cette rencontre apparemment amoureuse entre une jeune femme et un homme d'un âge plus avancé, que le protagoniste s'empresse de photographier, de figer, l’œil déjà attiré par quelque chose de différent dans ce couple. S'ensuit un jeu de supplication/séduction entre la femme et le photographe pour récupérer les clichés, sans doute pour couvrir une liaison pense-t-on alors tous.

Sauf que quelque chose ne va pas, avec ces clichés. Dans une longue et admirable scène où le travail de développement des photographies et sa dimension technique est mis en lumière, c'est à une véritable enquête policière dans le parc ainsi figé, dans cet instant immortalisé, ce ça-a-été impérieux qui ne saurait mentir, qu'on assiste alors. Ce décryptage sémiologique des jeux de regards, l'interprétation d'une ombre ou d'une autre sur les bords de l'image, le jeu des agrandissements, transforme ces simples photographies en véritables scènes de crime et mines d'indices, et fait en même temps monter la tension dans un film qui se faisait déjà de plus en plus « malaisant » depuis la rencontre dans le parc. Ridley Scott s'en souviendra peut-être au moment de réaliser la scène d'enquête de Deckard dans les photographies dans Blade Runner. D'autre part, on peut lire cette scène à un niveau plus méta : elle apparaît alors comme une invitation adressée aux spectateurs à ne pas se contenter de la surface, de ce qu'il nous a semblé voir, mais de chercher à discerner les détails, à entrer dans les œuvres, en les relisant ou les revoyant, pour en faire émerger des sens plus profonds, des interrogations plus excitantes. Cela nous était déjà annoncé dans une scène précédente où un peintre dit que le sens de ses œuvres, les formes qu'elles abritent, il lui faut du temps, a posteriori, pour les découvrir. Il comparait alors cela à une enquête policière, anticipant bien sûr la scène des photos. Revoyons les films pour y déceler les sens secrets, le caché, le crime, peut-être, qui habitent leurs images fugitives. Ne nous contentons pas de la superficialité et apprenons à lire au sein de ces torrents visuels qui nous invitent pourtant à nous laisser simplement porter.

Toutefois, je n'ai pas tout aimé dans ce film, certains autres passages (notamment une partie de jambe en l'air avec deux jeunes femmes voulant faire les modèles, qui apporte pourtant un moment de pause audacieux au milieu de la séquence d'enquête photographique) apparaissant moins à mon goût, et je commençais même à être un peu déçu lorsque les dernières minutes vinrent à pointer. Or, cette dernière séquence, éblouissante, ramène d'un seul coup le film dans le magistral, et conclut en beauté une œuvre admirable, une œuvre que j'admire. On y voit ainsi le protagoniste revenir au petit matin dans le parc pour photographier le cadavre, toutes ses autres preuves ayant été dérobées, dans une volonté de s'assurer que tout n'était pas qu'une hallucination. Mais le corps n'est plus là, et avec lui, c'est bien le crime lui-même qui s'évanouit, qui ne peut plus être considéré que comme une fiction ou une illusion. Le photographe se met alors à errer dans le décor désertique du parc qui, vidé de ses arpenteurs habituels, d'un point de vue physique, se voit aussi symboliquement vidé du meurtre dont il avait fini par devenir le signifiant, par déplacement métonymique. Mais alors survient aussi brusquement qu'au début du film cette bande de mimes hurleurs, esprits farceurs venant inaugurer les journées des vivants, qui viennent prendre possession du terrain de tennis du parc désert pour jouer un match imaginaire. Notre protagoniste, désabusé et sans doute un peu vide également, vient y assister et va jusqu'à se prendre au jeu, allant récupérer la balle imaginaire sortie du terrain. Alors la caméra s'attarde sur son visage, gardant dans le contre-champ, invisible, le match qui reprend. Et peu à peu se font entendre les sons des coups de raquettes et des rebonds de la balle sur le court, venant du hors champ. Sons imaginaires mais rendus audibles au spectateur. On sent alors comme une mise en abyme des interrogations sur la réalité de ce qui lui est arrivé du personnage avec la question du rapport à la réalité, non plus seulement de la photographie, mais du cinéma lui-même, qui ne serait finalement qu'un jeu de mimes, capable de rendre vraisemblable un tel récit, qui n'est pourtant que fiction. Du moment que l'on se laisse prendre par l'illusion…