Un rêve : l’histoire du temps.

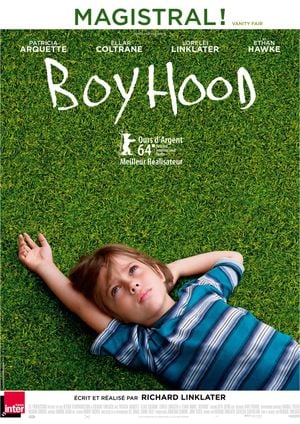

Boyhood fait partie de ces films à concept qui prennent un risque majeur : se faire écraser par lui en s’effaçant derrière cette seule originalité. Suivre pendant 12 ans les mêmes comédiens pour les voir grandir à l’écran est une belle idée, totalement en cohérence avec le travail que fait depuis toujours Linklater sur le temps.

Reste à savoir ce qui le différenciera d’un documentaire.

C’est là que se concentrent les principaux reproches qu’on peut faire au film. Soucieux d’exhiber sa construction originale, il n’évite pas bien des lourdeurs, virgules ponctuant son odyssée tranquille. Pour marquer le progrès, donc, un artifice capillaire dont on affuble Madame et sa progéniture de façon trop systématique, tout comme le recours aux objets technologiques qui évoluent au fil des années, du Mac au tchat vidéo en passant par Facebook. C’est loin d’être passionnant, et ce n’est pas ça qui nous convaincra du bien fondé d’un film de fiction sur le sujet.

Pour ce qui est de cette dimension, justement, tout ne fonctionne pas de la même façon : les mésaventures conjugales de la mère occasionnent des scènes peu convaincantes, et l’utilisation de la musique occasionne quelques clips un brin vains, qui alimentent l’idée d’un certain remplissage, le réalisateur s’étant dit que pour marquer son projet, celui-ci devait forcément flirter avec les 3 heures…

C’est sur le fond réel du film que se concentre une contradiction dans laquelle il s’embourbe un moment avant d’en sortir probablement vainqueur.

Boyhood n’a pas d’autre ambition que de restituer la vie quotidienne et de donner le sentiment de voir le temps passer, de l’enfance à la post adolescence. C’est un risque louable, et qui ne satisfait pas toujours. Certaines scènes ne fonctionnent pas vraiment, et on a le sentiment de voir se remplir un cahier des charges de ce qu’il faut montrer pour atteindre l’exhaustivité prévue. Le divorce, la famille recomposée, le rapport du jeune homme à la sexualité, à l’amour, au père, le lycée, l’acool, la drogue, la fac, catalogue à la fois banal et réaliste, qui peut virer au listing sans âme.

Mais, paradoxalement, c’est bien dans ce traitement finalement assez radical que se situe ce qui permet au film d’acquérir une véritable souffle.

Car si elles ne sont pas toutes réussies, d’autres scènes font mouche, particulièrement celles avec Ethan Hawke : son rôle de père immature, ses exigences de conversations avec ses enfants et son épanouissement figurent parmi les beaux moments du récit. Autour de lui davantage que de Patricia Arquette se construisent les instants authentiques, ce cristal sans pathos auquel aspire Linklater. Son comédien en devenir s’en sort la plupart du temps, notamment par un caractère renfrogné qui lui permet de ne pas avoir à trop jouer, mais qui colore aussi ces instants d’une pudeur bienvenue.

L’intérêt réel du voyage dans le temps surgit donc sur la dynamique même du récit : gérant ses ellipses avec une brutalité volontaire, sautant les années sans jamais l’annoncer par un artifice de mise en scène, le cinéaste nous met aux abois. Alors qu’on ronronne au rythme de scènes quotidiennes dilatées parfois à l’excès, le bond temporel qui peut suivre concrétise de façon assez prégnante l’expression « je n’ai pas vu le temps passer ».

L’impression mitigée que laisse ce déroulement d’une banalité à la fois authentique et un peu vaine s’enrichit donc progressivement d’une charge émotionnelle et d’une complicité grandissante avec ces personnages qu’on a vu grandir ou vieillir. Et c’est dans ces derniers instants que Linklater a l’habileté de questionner la légitimité de son projet.

Face aux leçons en demi-teinte que sa vie et son père lui offrent, Mason pose la véritable question : “So what’s the point ? ”, tandis que sa mère, dramatisant le bilan de son rôle de parent, conclut : “I just thought there would be more.”

Vaguement désabusés, impuissants face au temps, les personnages nous renvoient à notre propre fragilité, mais n’en décrédibilisent pas pour autant le projet du cinéaste. La dernière séquence, une des belles randonnées du film, voit s’établir un nouvel échange entre Mason et une jeune fille, qui définit le rapport du metteur en scène au temps : “It’s always right now, you know ?” “The moment seizes us”, disent-ils, sous l’influence de plusieurs drogues, celle qu’ils ont ingérée et celle de leur jeunesse insolente.

Cette tentative de circonscrire les béances du temps en donnant toute son ampleur à l’instant, voilà le projet de Linklater. Sur ce plan, son film est réussi. La question, qui reste ouverte pour moi, est de savoir s’il aurait pu atteindre cette lueur en se passant des clartés blafardes qui semblent encombrer le film dans son ensemble.