La carrière de Robert Altman est exemplaire en termes d’éclectisme. Si le cinéaste a eu tendance à s’assagir au fil des décennies, et encombre sa filmographie d’un certain nombre de gros ratages, ses débuts sont vraiment singuliers, et témoignent des audaces d’une période où le souffle libertaire du Nouvel Hollywood permettait à peu près tout.

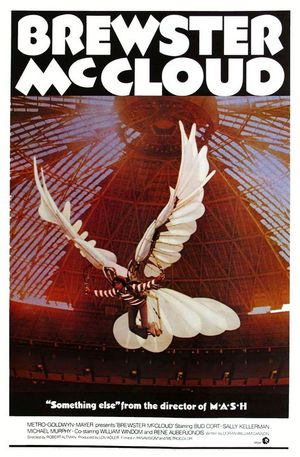

Fort de l’immense succès de M.A.S.H., Altman poursuit dans le registre comique avec un scénario sur un jeune huluberlu rejouant le mythe d’Icare, candidat à l’envol œuvrant dans abri antiatomique situé sous l’Astrodome de Houston.

Dès l’exposition, la narration se diffracte sur plusieurs plans pour donner au récit une étrangeté qui ne se démentira jamais vraiment : la leçon d’un professeur sur l’ornithologie, qui se poursuit en off sur une bon nombre de séquences, les segments alternés entre Brewster, une série de meurtres et l’enquête par un Lieutenant Shaft blanc, et une voix off additionnelle nous présentant les protagonistes. La confusion, qu’on retrouve chez Altman d’un genre à l’autre (chevauchement des conversations, authenticité brute résultat de larges pans d’improvisation), fait donc aussi son œuvre ici, et nourrit une intrigue vaguement policière où des fientes d’oiseaux annoncent des meurtres pour le moins poétiques.

Bud Cort, entre M.A.S.H. et Harold et Maude, campe un allumé tout à fait réjouissant, et jouit d’une sorte d’impunité surréaliste, secondé par une blonde qui a tout de l’ange gardien, et entrave, avec le sourire, la route à tous ceux qui pourraient faire obstacle à son projet, notamment lors d’une très longue poursuite à trois voitures qui oscille entre l’action et le pur burlesque.

Cette sorte de conte initiatique met le jeune homme au carrefour de deux envols : celui, utopique, de sa machine, et la découverte de l’amour qui, selon sa protectrice, le fera retourner à la terre comme pour le commun des mortels. Shelley Duvall, à peu près aussi allumée que le duo, et dont les cils font très peur, sera son passeport vers les étoiles, et l’instrument de sa chute.

Brewster McCloud est un délire qui suppose une adhésion sans réserve, et une mise en sommeil des attentes scénaristiques : la poésie des séquences isolées, renforcée par la présence régulière de chansons, l’emporte sur la trame générale, et l’enquête policière est une fausse piste, à la manière absurde dont finira son lieutenant, bloqué dans une mare d’eau et décidant de s’achever comme on le ferait d’un cheval à la patte cassée. Mais comme toujours, on ne peut que se réjouir que de tels films voient le jour, et qu’ils arrivent jusqu’à nous pour témoigner des audaces et de l’état d’esprit d’une époque souvent oubliée.