Pourquoi fouiller dans les secrets de famille ? Pourquoi remuer le passé, et ne pas considérer, comme cela semble communément admis, que le silence et l’invisibilité sont les meilleures voies de l’oubli, et par conséquent de la guérison d’une douleur ?

Parce que, nous dit Eric Caravaca dans ce documentaire intime, le manque hurle partout.

S’il prend la caméra, s’il écrit le récit de sa voix off, c’est pour faire un deuil occulté.

Parti sur les traces de sa sœur ainée, morte très jeune, le comédien se heurte à des murs : des pièces manquantes, des questions éludées, des mensonges éhontés, des contradictions.

Resserrée sur 67 minutes, son odyssée de la vérité ne se fera pas sans douleurs : c’est la frontalité d’entretiens avec sa famille, dans lesquels surgissent des souffrances et des non-dits, des questions et des regrets.

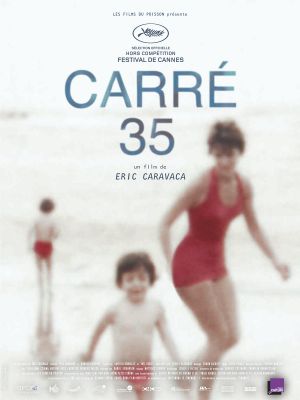

Les vagues, l’écume, les herbes hautes d’un cimetière à l’abandon, quelques effilochages de nuages ponctuent ce puzzle identitaire : nulle pose poétique ni désir d’accoucher dans la douleur.

Toute la grande réussite de Carré 35 provient de la douceur modeste avec laquelle le témoignage se déploie. Comme en atteste cette séquence inaugurale qui reviendra à trois reprises, il s’agit de faire face à une façade blanche, et d’oser avancer la caméra vers sa zone d’ombre pour y plonger entièrement.

Caravaca n’apparait presque jamais, si ce n’est au détour de photos d’enfance ou d’un film d’archive le présentant comme jeune père : s’il s’efface, c’est au profit de Christine, à qui il s’agit de redonner place dans le caveau familial : définir son identité, percer les mystères, trouver la tombe (dans le carré 35 d’un cimetière de Casablanca), et exhumer un portrait.

Si le film touche autant, c’est parce qu’il ne cherche pas à doubler cette quête d’un règlement de compte. Les moments les plus terribles sont sans cesse accompagnés d’une véritable bienveillance, et de la tentative finalement très simple de donner sa chance à la parole : puisqu’elle a été muselée si longtemps, il faut lui donner la chance, aussi fuyante et brisée soit-elle, de s’épancher.

C’est la raison pour laquelle le parallèle établi avec la colonisation française fait mouche : en évoquant ces « guerres qui ne disaient par leur nom » et les exactions commises au nom de la mise au pas de terres supposées sauvages, Caravaca pose d’autres mots sur d’autres maux : le déni est inscrit dans l’homme au point de prendre des proportions historiques, jusqu’à ses heures les plus sombres, à l’image de cette terrible séquence qui donne à voir des enfants handicapés filmés, semble-t-il, avec une véritable empathie, avant qu’on nous révèle qu’il s’agit d’un document de propagande nazie vantant les mérites de l’eugénisme…

Si la psychanalyse trouve naturellement sa place dans le propos, elle est contenue avec suffisamment de retenue pour ne pas le phagocyter. Dans Carré 35, la parole et l’image importent davantage que l’analyse. Le dernier entretien avec la mère, ahurissant, révèle ainsi les raisons de ses mensonges et la tragique reproduction des modèles qu’on nous impose.

Prendre sa caméra et affronter, dans l’œilleton, un silence trop pesant ; se risquer au danger du regard public sur son intimité ; s’exposer sans fard pour rendre justice à celle qu’on avait reléguée aux limbes du déni : autant de missions salutaires données au documentaire, et par lesquelles Caravaca bouleverse autant les spectateurs qu’il guérit les siens.

(8.5/10)