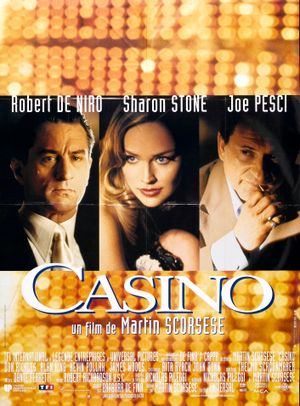

Au début des années 70, Sam « Ace » Rothstein, bookmaker talentueux interprété par Robert de Niro, est nommé par les pontes de la mafia italienne à la tête de l'un des plus beaux casinos de Las Vegas, le Tangiers, sans licence l'autorisant à exercer ces fonctions. Epaulé par Nicky Santoro (Joe Pesci), un truand sans vergogne d'une rare violence et ne cherchant à Las Vegas que le profit personnel dans l'illégalité la plus totale, il va faire du Tangiers le casino le plus puissant de la ville. Il y rencontrera Ginger (Sharon Stone dans son plus beau rôle), une pute de luxe qu'il va aimer immédiatement jusqu'à l'épouser, lui faire un enfant, lui confier son argent et sa vie. Mais Ginger, toujours éprise de son maquereau looser Lester (James Woods), sera l'un des artisans de la chute d'Ace et du Tangiers. Les comptes frauduleux, l'argent détourné par la mafia, les excès de Santoro, la chute de Ginger dans la drogue et l'hystérie vont conduire à la disparition du Tangiers et à l'élimination pure et simple de tous les membres de l'organisation par la mafia. Seul Rothstein en réchappera, pour retrouver, vieillissant et presque pathétique, le petit boulot de bookmaker qu'il exerçait à ses débuts. Entre temps, Las Vegas aura perdu son âme pour devenir un Disneyland du jeu, attirant des masses de touristes.

Sorti cinq ans après « Les Affranchis », « Casino » semble presque en être un auto-remake inavoué. Les acteurs principaux (Robert De Niro et Joe Pesci) et la trame narrative (l'ascension et la chute d'une bande de malfrats organisée) sont les mêmes. La durée du film (trois heures), l'ampleur de son sujet, la démesure de la mise en scène et la jubilatoire complexité du montage le posent d'emblée comme une œuvre-monstre, une sorte de film somme dans lequel Scorsese semble vouloir inclure tout ce qui a fait son cinéma jusqu'à présent, en poussant le bouchon encore plus loin, ouvrant de nouvelles brèches, menant à bien de nouvelles tentatives de cinéma.

Car sous ses aspects de superproduction hollywoodienne revendiquée et assumée, « Casino » est également un film expérimental - entendre : un film où Scorsese tente des expériences. Il pousse en effet sa stylistique aussi loin que les codes de compréhension d'un film le lui permettent. En commençant d'emblée par installer deux voix-off (celle d'Ace et de Nicky, en plein combat verbal), il génère un débit quasi continu en forme de tourbillon sans fin qui projette immédiatement le spectateur dans le corps du film et dans le cœur de Las Vegas, brièvement présenté à l'ouverture d'un plan magnifique d'arrivée par les airs, dans le désert, de nuit, laissant apparaître d'un coup les lumières de la ville.

La caméra, en mouvement constant, et le montage survolté de la surdouée Thelma Schoonmaker (monteuse de Scorsese depuis des lustres, elle est l'une des plus douées de sa profession et on lui doit en grande partie la réussite des films sur lesquels elle travaille) étourdissent le spectateur en le laissant bouche bée. A l'instar des « Affranchis », la musique joue un rôle prépondérant, et son utilisation est constante. Le fait le plus marquant est la reprise du « Thème de Camille » composé par Georges Delerue pour « Le Mépris » de Godard et réemployé trois fois dans « Casino », lors de tête-à-tête entre Ace et Nicky puis entre Ace et Ginger. Si l'intertextualité est un fait rarissime en matière de musique de film, celui-ci a ici tout son sens. Scorsese n'a pas besoin de longs discours pour montrer le mépris s'installant entre ses personnages, quelques accords de Delerue suffisent. La musique devient alors un élément phare du récit, puisqu'elle raconte au lieu d'illustrer.

« Casino » oscille sans cesse entre plusieurs styles, peut se faire proche du documentaire lorsqu'il analyse à froid la circulation de l'argent, mais il est aussi un grand mélo, un film d'aventures, un film politique, un film d'auteur... Au-delà de ses personnages et du Tangiers, il raconte aussi l'histoire de Las Vegas et, en filigrane, celle des Etats-Unis des années 70. Il est assez aisé de sentir combien Scorsese s'est investi dans ce projet et de voir à quel point il a tout donné. Dans un film où les maîtres-mots sont l'affrontement, l'argent, la perte, la violence, le cinéaste, ce qui n'est pas son habitude, semble ne pas éprouver de compassion pour ses personnages. Le seul qu'il laisse en vie est Ace, mais il faut voir dans quel état. Celui-ci a tout perdu, et ses jours glorieux semblent bien loin. Lorsque l'on voit, sur le dernier plan du film, son visage fatigué, on comprend qu'il est épuisé. En l'on ne peut s'empêcher d'établir un parallèle avec le réalisateur qui, après ce film splendide, n'a plus rien réalisé d'aussi convaincant.

Cet utilisateur l'a également mis dans ses coups de cœur et l'a ajouté à sa liste Top 10 1996