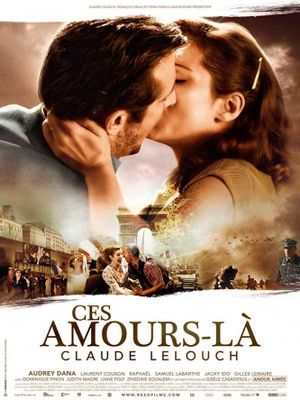

Lelouch entend célébrer (En toute modestie...) avec Ces amours là ses 50 ans de cinéma...

La bonne forme qu'il avait montré avec Roman de gare, pouvait permettre l'espoir d'un joli film.

Son démarrage, d'ailleurs semble nous laisser croire que le miracle a bien eu lieu tant son premier quart d'heure est vivant, curieux, magique et émouvant.

D'une biographie rêvé faisant revivre le regretté Charles Denner, façon film muet, au petit porno clérical figurant Audrey Dana en nonne lubrique, en passant par un magnifique (et long) plan fixe sur Audrey Dana et Gisèle Casadesus derrière la vitre d'un studio d'enregistrement, voila un début plutôt décapant, étonnamment beau, inspiré et iconoclaste qui évoquerait presque la vigueur juvénile de mamie Varda ou Papy Manoel De Oliveira...

Malheureusement on déchante très vite et la suite s'avère déployer la bonne vieille "méthode" Lelouch dans toute sa splendeur, avec toutes ses casseroles d'autosatisfaction, d'auto-célébration, de caricature de soi-même (les fameux et horripilants travellings circulaires, qui sont même ici cités en figure de style...), sans parler de cette naïveté revendiquée, qui ne serait finalement que ridicule, et pas bien gênante, si elle n'allait pas se glisser parfois dans quelques recoins plus douteux de l'histoire.

Comment supporter l'incroyable scène de "La voix humaine" jouée par Judith Magre dans les trains de la mort (même pas sales, même pas puants, même pas bondés...) sans le regard lourd de sens de l'immense Anouck Aimée, ici dans un rôle quasi muet, mais qui n'en pense pas moins (?)

Comment tolérer ce chant joyeux de libération des camps, avec ses déportés bien nourris, aux uniformes amidonnés, tout droit sortis du pressing, sourire aux lèvres, lorsqu'on a vu, ne serait-ce qu'une fois, les regards vides, l'allure décharnée et les yeux hagards de ces pauvres gens à la libération des camps ?

Comment se farcir, sans rire, cette improbable et abracadabrantesque histoire qui finit par ressembler à un énorme gloubiboulga collection Harlequin indigeste tant elle tente de faire transpirer, en vain, un immense amour de la vie, des gens et du cinéma en convoquant tous les pires clichés du genre et en nous les assénant à coup de musique et de mélodrames ?

Impossible, si l'on repense au magnifique Georgia d'Arthur Penn, de ne pas voir le ridicule de tous les passages américains, où Audrey Dana, tristement mariée découvre la désillusion, de ne pas renifler le factice, le maquillage, le vernis et la naphtaline d'un cinéma comme plus personne n'ose en faire à part Lelouch et quelques tacherons US.

Georgia qui, d'ailleurs, démontre aussi la totale incapacité de Lelouch faire avancer son récit avec subtilité, à user de l'ellipse avec la même grâce qu'Arthur Penn dans sa façon de construire une saga à la fois humaine et historique, de montrer l'évolution des personnages non seulement par les aléas de leurs propres destins, mais aussi par celui de leur faculté ou pas à se mesurer à l'histoire de leur propre pays...

Seule Audrey Dana, dans ce rôle écrasant et multi-facette d'une femme aussi libre que possible (comme la Georgia de Penn...) tire son épingle du jeu, ce qui n'est pas une mince affaire et elle démontre magistralement l'étendue de son talent pour résister ainsi sans trop de souillure à une telle purge.