Le plaisir d'un cinéphile se mesure à la joie qu'il exprime lors de chaque nouvelle découverte. Celui-ci est d'autant plus grand lorsque ses connaissances en la matière s'affine toujours un peu plus au fil du temps. Il peut alors communiquer sa passion avec un entrain jamais démenti et mieux encore, oser affirmer avec une relative assurance son rôle de passeur. Car la légitimité dont il se réclame requiert une certaine habilité de transmission, qui paraît incompatible avec la méconnaissance de l'art qu'il espère communiquer. La modestie et la passion, bien plus que tout autre étendard, doivent cependant rester ses plus précieux alliés.

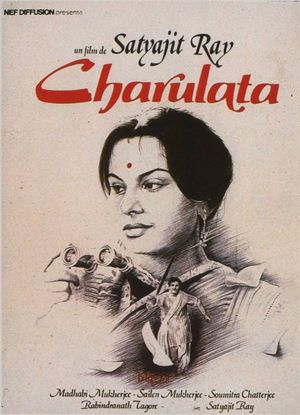

Prédisposé à la culture indienne par le fait d'une révélation tardive , ma curiosité naturelle m'a convaincu de continuer à y chercher une sorte de transcendance culturelle supérieure. C'est ainsi que me sont apparus des auteurs aussi variés que Mira Neir, Sanjay Lee Banshaly, Gurut Dut, Karan Johar ou encore Mehboob Khan. Manquait alors à l'appel le plus grand des Maitres, celui dont la plupart des noms cités précédemment ont tous tout ou partie lié à l’éternel Satyajit Ray. Incontournable du paysage de l'ancienne colonie britannique, il est bien plus que son leader intellectuel. Il appartient à la trempe des génies du 7ème art, et « Charulata » en est la brillante démonstration.

Pour qui connait un tant soit peu le progressisme structurel de sa pensée, il est permis d'imaginer que cette adaptation d'une nouvelle de Rabindranath Tagore (autre intellectuel majeur du pays) fait office de lettre ouverte à la liberté des femmes. Soit un couple dans L'Inde du dix-neuvième siècle vivant dans un confort Bourgeois, Monsieur étant responsable d'un important titre de presse libéral tandis que Madame se morfond dans l'immense demeure familial. Le schéma initial situe d’emblée l'enjeux principal. Et les personnages semblent si aisément s’accommoder de la hiérarchie sociale qu'il faut savoir lire entre les lignes pour deviner le dessein réformiste du cinéaste. Une première pierre est jetée à l'encombre du paternalisme lorsqu'il est clairement énoncé l'attitude méprisante du mari envers son objet du désir. Rationnel en tant que journaliste politique, il désacralise le pouvoir de l'imaginaire artistique en raillant avec aplomb les dons poétiques de son épouse. Celle-ci fait face à l’affront avec beaucoup de dignité. Ray semble moins indulgent et n'oubliera pas plus tard de lui faire porter ses responsabilités. Inconséquent, l'époux l'est jusqu'à provoquer sa perte auprès d'elle en invitant son cousin à passer des vacances en leur compagnie. Aveuglé par son désir de grandeur et de respectabilité, il en vient à convoquer le diable de la tentation.

L'arrogance des hommes n'en finit pas d'asservir cette gracieuse princesse. Certain de son charme et de son intelligence, ledit cousin apparaît dans un premier temps comme le penchant Casanovien du mari. Missionné pour combler la langueur de l'élégante, il use malicieusement de son bagout pour se rapprocher d'elle. Se prenant au jeux du nouveau protecteur, il la défie d’apposer une prose aussi délicate que la sienne. Ce faisant il lui renvoi insidieusement une image de subalterne qu'elle ne connait que trop bien. Mais l'ingéniosité du metteur en scène est alors de renverser la donne pour élever au rang d'artiste ultime cette Madone sous-estimée. Publiée dans un papier prestigieux elle retrouve sa dignité perdue. Et surtout abaisse la garde du prétentieux surveillant qui finit par tomber amoureux. Pris dans son propre piège il se voit tiraillé entre son devoir de loyauté et ses sentiments naissants. Pressentant cette impossible union la malheureuse est une fois de plus laissée dans son dévouement. Voila donc le thème récurent qui traverse la filmographie du natif de Calcutta : le sacrifice de la pureté féminine sur l'autel de l’égoïsme patriarcal. Motif précédemment inscrit dans « La Grande Ville », il irriguait pareillement la narration de telle sorte que la culpabilité masculine libérait finalement le sexe faible d'un poids conventionnel castrateur.

Il ne faut par ailleurs pas perdre de vue la charge antie-libèrale mise en place dans le scénario. Comme tous les anciens protectorats indigènes, la région est à l'époque grandement administrée par l'économie capitaliste de l'occupant. Il n'est sans doute pas le fait du hasard si l'élection législative britannique est maintes fois mentionnée comme source de menace imminente. Pas plus que les dettes accumulées pour faire fonctionner le journal contestataire sont à la source du désarroi soudain de son instigataire. On pense alors à un certain Charles Foster Kane, pour qui l’enivrement de la réussite précipitait rien de moins que sa chute fatale. La comparaison peut paraître sentencieuse mais il n'est pas interdit de la mentionner. Dans les deux cas le sentiment de puissance infinie qui se dégage de ces parcours singuliers amplifie le caractère d'une société jusqu'au boutiste (Welles dans une mesure encore plus marquante, il faut en convenir).

Au delà de l'aspect politique, le plus frappant dans ce cinéma se situe dans l’indéniable émerveillement qu'il suscite. Nous ne pouvons qu’être ravis devant tant de beauté picturale. L’expressivité des visages suffit à exprimer la palette des émotions sans aucun recourt excessif à la parole. Le mimétisme avec le muet d'antan lors de quelques plans renforce la sensation d'une éternité hors des conventions. Et la musique traditionnelle sert alors de parfait réceptacle au minimalisme des situations. Il faut aussi observer comment le propos précurseur s'incorpore dans la réalisation. Ainsi dans le prologue, pour figurer l'imperceptibilité féminine dans la hiérarchie , la conjointe se transforme en silhouette fantomatique devant laquelle passe et repasse un partenaire absent à sa présence. De même que l'allégorie est clairement identifiable, l'épouse ne cesse de guetter avec des jumelles une lointaine activité humaine. Les prémices d'un désir de liberté enfouie ? Enfin la romance qui innerve le script n'oublie jamais que la tragédie est indispensable au moteur de l'action. La légèreté assumée n'est qu'un préalable à des forces contraires qui disent la douleur d'une incompréhension mutuelle. L'esquisse de réappropriation conjugale finale entre deux solitudes ne sera possible qu'après une traversée tumultueuse des déchirures (et la main tendue par la dulcinée paraît attester d'un supplément d’âme féminin pour Ray). La finesse d'écriture permet circonstanciellement au drame d'échapper à une quelconque mièvrerie en y greffant de ci, de la des touches facétieuses.

La conjonction des éléments cités plus haut ainsi que l'influence indéniable de Jean Renoir sur le style visuel achève de placer le résultat final sous les meilleurs auspices. La séquence de la balançoire est à cet égard édifiant. On y reconnaît la un hommage direct dans la mise en place d'une séduction que « Partie de Campagne » asseyait par des regards enchanteurs et une liberté de locution indiscernable d'une déclaration d'amour. « Charulata » emprunte cet effet miroir pour asseoir le basculement d'une simple rencontre en une passion indiscutable. La direction d'acteur naturaliste possède le charme équivalent à son compère français. C'est dire si l'amitié qui unissait les deux hommes créait une émulation formellement magnifique. Impossible de résister à la gracieuse Madhabi Mukherjee (également sublime dans « La Grande Ville ») et à son air enfantin de supplicié. Soumitra Chatterjee (un fidèle du cinéaste) fait un délicieux cousin Amal tandis que le veule époux est un peu plus effacé. Indispensable !