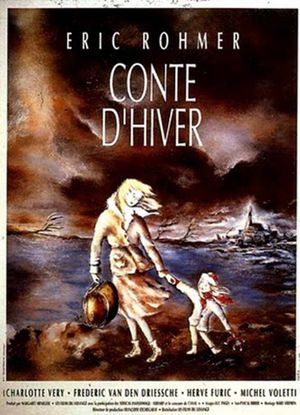

Alors même que le printemps pointe timidement le bout de son nez, Conte d'hiver de Rohmer apparaît comme un ouragan, un brouillard venu dissiper les prémices du mois d'avril, pour nous faire revenir à l'hiver frigorifiant d'une vie Parisienne : celle du personnage autant que la nôtre.

On évoque Porte d'Orléans, on croise le panneau de Marcadet-Poissoniers, ou encore Belleville : pour la récente Parisienne que l'on est à présent, reconnaître la ville dans un film de son cinéaste fétiche est d'une jubilation sans borne.

Le Conte d'hiver, c'est avant tout cette pièce de Shakespeare, qui arrive en plein milieu du film, comme une lumière, une surprise. Alors même qu'on ne s'attend à rien, la scène de théâtre déploie son flot d'intensité en pleine face du spectateur qui n'a rien demandé : c'est la même émotivité, viscérale, qui s'empare de Félicie, personnage spectatrice d'une pièce de théâtre qui la fait s'effondrer en larmes, littéralement. Pour la spectatrice que l'on est, l'émotion d'une scène de théâtre ô combien inattendue, aux dialogues d'une beauté à couper le souffle, est d'une intensité si soudaine que la gorge se retrouve indubitablement serrer, le visage au bord des larmes, habité par une beauté bien trop rare.

Comme l'émotion de Félicie, serrant beaucoup trop fort la main de l'homme à ses côtés, le spectateur est en cet instant même une émotivité qui déborde, un point de clarté dans un monde où le temps s'est arrêté d'un coup.

C'est dans ce naturalisme non mis en valeur, que Rohmer, paradoxalement, sublime les mots, en sublimant ainsi, à l'aide des seules palabres, toute la vie en elle-même : c'est la sublimation des dialogues pour parvenir à une épuration où les mots sont la seule source de tout, le point culminant, le fil conducteur d'une oeuvre cinématographique. Parce qu'il suffit de voir cet univers où le sublime demeure irrémédiablement absent : l'hiver triste et morne, où les personnages s'enveloppent dans des vêtements informes, sans valeur. C'est le choix d'un naturalisme fauché, simplifié, afin que les mots seuls aient leur importance.

La seule magie du film, elle est dans la faculté des personnages à croire en une illusion, un rêve, une spiritualité. Que ce soit la religion, la foi, débattue par les différents personnages, ou bien l'amour, pour eux, c'est la même chose : l'attente d'un idéal. Pour le spectateur que nous sommes, c'est la jubilation profonde de voir des personnages se détruire l'esprit par la seule intellectualisation de leur sentiment. C'est l'observation d'un passage à l'acte qui jamais ne s'effectue, qui préfère rester en suspend.

Tenter d'intellectualiser ce qu'on pense, peser le pour et le contre pour parvenir à la dure nécessité de faire des choix, c'est ce à quoi est confronté en permanence, le personnage de Félicie. Elle est incapable de prendre la moindre décision. En bonne personnage Rohmérienne, elle est sans cesse retenue par sa conscience, sa peur peut-être, de vivre. Sa peur d'elle-même, sa peur d'amour, tout simplement. Alors elle ne choisit pas. Elle piétine, tourne en rond. Comme ce manège sur lequel se dresse cette petite fille du haut d'un cheval de bois, elle finira bien un jour par se défaire de ses illusions, et avancer, pleinement. La petite fille de tourner, le manège de s'arrêter, le tour de se terminer par la finitude d'un événement, illustrant l'éphémère de l'existence.

"Je l'aime comme l'homme avec qui j'aime vivre tout en pensant que j'aurais mieux aimée vivre avec un autre, mais qui n'est pas là. Y'a des tas de femmes qui aimeraient vivre avec un autre homme que celui avec qui elles vivent, mais il n'existe pas, c'est un rêve."

Félicie aime un homme mais elle ne sait pas si elle l'aime, alors elle en aime un autre, d'homme, et puis au fond d'elle-même, elle se rappelle de cet amour de vacances il y a cinq ans. Alors elle attend, elle espère, elle piétine, elle parle. Elle trébuche, d'illusion en illusion, mais finalement, elle trouve que l'homme là-bas n'est pas aussi beau qu'elle le croit. Qu'est-ce que la beauté ? Elle ne sait pas. Elle essaye de savoir. Enfermée dans ces convictions, comme partout chez Rohmer, elle avance, d'illusion en illusion, donc elle stagne. Elle ne fait rien. La morte, peut-être.

On pourrait alors penser que le cinéma de Rohmer n'est finalement rien d'autre que de la masturbation intellectuelle de pur jus, arrosé à l'eau de rose : un mauvais téléfilm du dimanche soir pour intello ou adolescente en manque.

Pourquoi pas. Mais ce serait alors réduire Rohmer, ne pas voir, fermer les yeux. Ce serait regarder son cinéma avec des œillères. Par delà les œillères, il y a bien autre chose. Il faut savoir creuser sous la surfasse lisse de l'apparence artificielle d'un film, supposément mièvre à en crever.

Parce que ce sont encore ces champs-contre champs qui jamais ne cessent. Ce sont ces plans épurés jusqu'à la moelle lorsque les personnages ne sont plus que des corps en mouvements qui attendent de dire, et de dire encore. En parlant, en butant contre les mots et contre leur conscience, les corps, les bouches, les mots, sont d'une mécanique inconcevable. Les acteurs se mouvent comme s'ils essayaient d'accompagner les mots qui jaillissent, limpides de leur bouche, tels des pantins dans la mécanique d'une scène de théâtre.

Chez Rohmer, tout est théâtre, grandiloquence. Du théâtre où la fausseté des mots contraste avec la liberté des corps. Du théâtre où le mensonge des voix humaines, personnages récitant leur textes comme s'ils se tenaient dans une improvisation théâtrale, contraste avec la mouvance des bras et des jambes.

Et à Félicé de se dire pour elle-même, indécise, hésitante :

"Quand on choisit on ne sait pas, sinon ce n'est pas vraiment un choix, y'a toujours un risque."

Qu'en est-il ensuite de la figure des hommes dans Conte d'hiver ? Les hommes chez Rohmer, semblent tous similaires, ou presque : la même carrure, la même prestance, les mêmes caractéristiques du bellâtre grisonnant, quarantenaire. A la mouvance ahurissante, ils semblent s’opposer ici, à la boucle des pensées : c'est probablement l'archétype de Rohmer lui-même, qui se voit dans cette façon de vivre, en effectuant de grands gestes spontané dans les airs, des tics, des mimiques. Il n'y a qu'à seulement voir le réalisateur parler de ses films, pour ce rendre compte que les hommes qui tapissent son cinéma son le reflet exacte de sa personnalité : et cela n'a évidemment rien d'étonnant.

Parmi les trois hommes du film, il y a cet intellectuel à col roulé fondu dans la désuétude d'une époque toute entière, se tenant en face de Félicie, et de sa petite fille d'une justesse rare, sublime : c'est ce naturel drolatique d'une petite fille qui joue simplement son propre rôle.

Peut-être pourrait-on dire que ce Conte d'hiver à finalement tout des caractéristiques d'un vrai conte, comme la pièce de Shakespeare l'est aussi, privilégiant la magie factice de l'illusion devenue réalité, au profit de la rationalité. Car malgré l'évidente part de rationalité qui figure dans tous les films du cinéaste, la fin de Conte d'hiver demeure irrationnel au possible. C'est un amour imaginaire où l'irrationalité d'un personnage devient rationnelle, se conclut sur ce qu'on pourrait appeler un happy-end. Et c'est en cela que cette minuscule part de rêverie peut décevoir : parce que finalement, chez Rohmer, le destin existe bel et bien.

C'est pourquoi il est facile de caractériser son cinéma de mièvre, naïf, fleur bleu, ou moralisateur. Mais il faut savoir prendre le recul nécessaire sur des personnages parfois exaspérant, qui existent néanmoins à leur manière, tentant de ne pas défaillir. Parce que tenter de vivre, tenter de marcher droit afin d'accéder au bonheur, n'est-ce pas là la nécessité de tout être humain ?