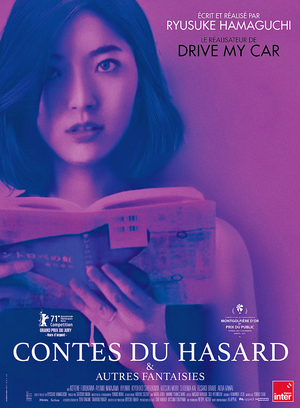

Alors que Drive My Car a fait l’événement de l’année 2021 en France après sa présentation à Cannes, Ryūsuke Hamaguchi avait en réalité présenté quelques mois auparavant Contes du hasard à la Berlinale où il obtient le Grand prix du jury.

Il est important de resituer le film comme précédant le grand œuvre Drive My Car, clairement supérieur dans son écriture, ses thématiques et son incarnation. Contes du hasard est un assemblage de trois récits d’une quarantaine de minutes, qui comme le titre l’indique, offrent des variations sur la question du hasard et de la coïncidence au sein d’intrigues amoureuses. Extrêmement littéraire et dialogué, le film (qui est pourtant, contrairement à Drive My Car, un scénario original du cinéaste lui-même) assume une certaine raideur, des lieux presque uniques et des échanges au sein desquels un certain inattendu va surgir. La photo laiteuse, le plan séquence (dans une voiture ou bus, qui annoncent bien des échanges du film suivant) s’installent dans un temps réel qui va permettre des confidences, des tentatives de séduction, des manipulations ou certaines supercheries volontaires pour conjurer le désamour et la fuite du temps.

Le film souffre évidement de sa comparaison avec la maturité atteinte par Hamaguchi depuis : les personnages ressemblent davantage à des figures, et le principe du film à sketches accroît le sentiment d’être face à un exercice de style. L’artificialité et le désir de contrôle étouffe la possibilité de véritables fulgurances, d’autant que la brièveté des segments induit chez le spectateur une certaine modestie dans ses attentes.

Il n’en demeure pas moins que la gestion du rythme permet, dans chaque récit, une véritable exploitation du dialogue au long cours pour ménager un retournement. Le premier, qui aborde la question de l’amour perdu navigue dans les eaux troubles de la reconquête et d’un aveu écorché par l’orgueil. Plus riche, le deuxième retourne une stratégie de vengeance pour envisager la littérature à la rescousse des cœurs voilés, principe qu’on retrouve dans le troisième par l’invention d’une fiction qui permettrait l’émergence du souvenir et de l’émotion. Dans une ville et des intérieurs intacts, des personnages avant tout polis et réservés tentent donc, par le langage et lui-seul, de retrouver une vibration perdue. Cette déclaration d’amour à la littérature reste ici encore dans la sagesse d’un roman qu’on mettrait en voix : il faudra attendre l’opus suivant, et l’exploration du théâtre, pour que les cœurs meurtris puissent pleinement entrer en résonnance.

(6.5/10)