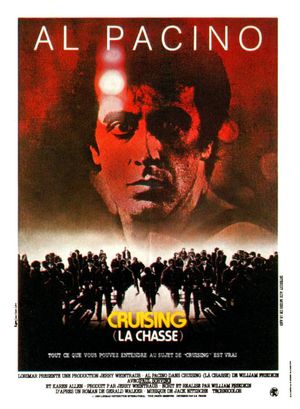

Support: Bluray

Friedkin savait qu’il s’engageait dans un sacré bourbier en proposant ce thriller situé dans le milieu sado-maso gay de l’époque, et en se basant sur de véritables meurtres commis à la fin des années 70. Mais il n’imaginait sans doute pas les proportions que prendrait la controverse qui a vu s’aligner d’un côté la communauté gay lever le poing par crainte (justifiée au vu de l’époque) d’un dénigrement, et de l’autre l’Amérique puritaine qui refusait que ces “immondices” soient projetés dans les salles (quarante minutes du film original ont été coupées par la censure, à priori tournées par le cinéaste en guise d’élément de négociation, ce qui n’empêchera pas à Cruising d’être classé R, échappant de peu au X). On parle donc de tournage perturbé par des milliers de manifestants et nécessitant jusqu’à trois cent agents de sécurité/policiers certains jours, de prises son inutilisables du fait des huées de la foule qui expliquent l’usage intégral de post-synchro pour les doublages, et les doutes permanents d’un Al Pacino harcelé de part et d’autre.

Et tout ceci alors même que la grande majorité des figurants s’adonnant à leurs pratiques cuir à l’écran, et des établissement filmés, étaient membres de cette niche et donnaient leur plein aval au script qui leur a été présenté. Car si la toile de fond, aussi rare aujourd’hui qu’à l’époque, est sulfureuse, elle n’en reste pas moins un cadre à une enquête et non pas le sujet central du film. Friedkin se garde bien d'émettre le moindre jugement, en faveur ou non, sur cette scène underground, utilisant une approche documentaire de l’image sans la ponctuer de la moindre remarque de l’un ou l’autre des personnages. Si ce n’est qu’il précise d’entrée de jeu, par une ligne de dialogue, que ce milieu particulier n’est pas représentatif de l’ensemble de la communauté gay. Beaucoup de bruit pour rien donc, mais qui auréole le film d’une aura singulière.

Car la véritable moelle de Cruising, le sujet de l’identité traité par la lorgnette de la plongée dans l’inconnu, pourrait être transposée dans n’importe quel environnement. “T’en fais pas Dorothée, y’a pas un chat” lance un homme à Steve (Pacino), flic infiltré à la poursuite d’un tueur en série, pour signifier son irruption dans le mystérieux monde d’Oz. Un New-York qui oppose l’optimisme ensoleillé de la vie diurne à un noir et blanc fait de bleus oppressants la nuit. Un univers qui va le faire se questionner sur sa propre nature, et sur la nature de ce qu’il recherche. Une crise identitaire qui grêle le film, de Stuart (un des suspects) par rapport à son père, de Steve par rapport à sa sexualité, et du spectateur par rapport à lui-même. Un questionnement complexifié par Friedkin qui amalgame le/les tueur(s), inversant à chaque nouveau meurtre les acteurs, l’un jouant tantôt la victime, tantôt le tueur, alors même que sa voix est doublée par une tierce personne qui n’apparaît jamais à l’écran.

Le cinéaste cultive l’ambiguïté jusqu’aux derniers instants de son métrage, entrelaçant les destinées de la proie et du prédateur qui ne font in fine plus qu’un, alors que la lame pénètre la chair de ceux qui ressemblent à son porteur. Un jeu de dupe en apothéose alors que Steve, flic en civil, s’incruste à une soirée de civils déguisés en flic. Les cartes sont brouillées dans une duplicité que le regard de Steve, à l’audience, par l’intermédiaire d’un miroir, nous fait lâcher un frisson. Et que le dernier plan reboucle avec le premier, New-York n’ayant pas fini de mâcher et digérer ses habitants.

Une œuvre sombre, unique, et fascinante. Un engouffrement dans la psychée de ses personnages en perdition dans un environnement qui, lui, s’assume. Une histoire sur la quête de la reconnaissance de soi, par les autres et par soi-même. Une interrogation sur ce qui définit notre identité, par le prisme d’un arrière-plan qui se doit de vociférer pour exister.