Ce film s'inscrit dans la tradition du film noir français des années 50, comme Touchez pas au grisbi de Jacques Becker ou Razzia sur la schnouf de Henri Decoin, et bien que d'origine américaine, Jules Dassin comme ses 2 confrères, contribue par ce film à faire naître cette école française du film noir, un genre de film codifié qui dépeint le monde du truand français parlant l'argot comme l'a démontré Auguste Le Breton dans ses romans et ses dictionnaires de la langue verte. Ancien repris de justice recyclé dans l'écriture, nombre de ses romans seront adaptés ensuite au cinéma, et ici il s'agit de la première adaptation d'un de ses romans.

Même si Dassin n'essaie pas de faire un film noir hollywoodien "à la française", il mélange cependant les 2 styles, créant ainsi comme dans Touchez pas au grisbi, une mythologie du truand français qui a un certain honneur, notamment dans les valeurs de l'amitié et dans la vengeance quand celle-ci est brisée ; ce genre de polar français noir, sombre et crépusculaire présente ainsi une relative sympathie pour le monde de la pègre, il y a une sorte de romantisme noir, et le côté "usé" de Tony le Stéphanois correspondent à des critères symboliques de ce type de films qui fleuriront ensuite en France.

Dassin qui fut contraint de quitter son pays en raison de la "chasse aux sorcières", réussit son premier film non américain en s'inspirant un peu des gangsters hollywoodiens dans certains éléments, mais le milieu et l'atmosphère décrits sont bien français et même bien parisiens. Seule la fin peut rappeler un peu le film noir hollywoodien avec son engrenage fatal et tragique. Mais ce qui intéresse Dassin et qui le différencie encore des films noirs hollywoodiens, c'est qu'il se préoccupe plus de l'amitié entre Tony et Jo, et de la malédiction qui frappe certains personnages que du simple casse d'une bijouterie, si réussi soit-il.

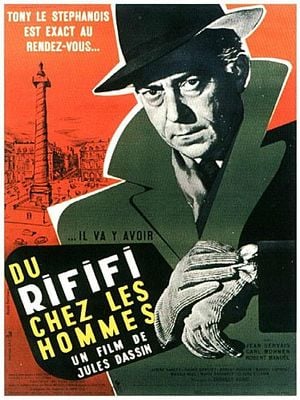

Dommage que l'inégalité de l'interprétation ait empêché le film d'atteindre le statut de chef d'oeuvre ; Jean Servais en vieux truand presque anachronique, miné par la maladie, au visage las, et déçu par les femmes, est constamment remarquable, alors que le rôle de Jo le Suédois est mal distribué, celui de Grutter est moyen, et Robert Hossein n'est pas encore le grand acteur qu'il deviendra. Quant à Dassin, il s'est réservé le rôle de César le perceur de coffres, sous le pseudonyme de Perlo Vita.

Enfin, la renommée du film tient surtout à une séquence d'anthologie, celle du cambriolage qui dure 20 minutes sans aucun dialogue et sans musique, rythmée seulement par les bruits légers des percements du plafond et du coffre, ce qui était comme une sorte d'exploit et de record à l'époque.