Eden à l’ouest est la triste confirmation que Costa-Gavras s’est un peu perdu dans la dernière partie de sa filmographie, (le Couperet mis à part) et ce, même s’il redresse en partie la barre après les très décevants La petite apocalypse, Amen ou Mad City. Ces trois films, pour le moins anecdotiques, donnaient l'impression que l’homme cherche à reconquérir l’impact qu’il a pu avoir par le passé en s’appropriant des sujets propices à l’exercice critique, au soulèvement des cœurs, à la naissance d’un sentiment de révolte chez le spectateur.

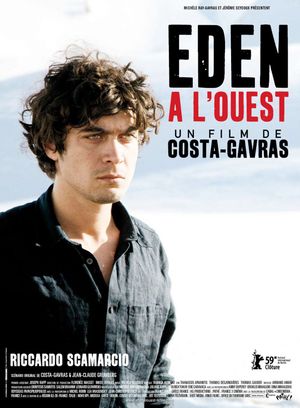

Le contexte d’une tristesse ravageuse d’Eden à l’ouest tend à confirmer cette impression. Mais, une fois encore, où l’on pouvait s’attendre à une fronde menée sans concession, Costa-Gavras choisit une nuance plus que discutable nourrie de lieux communs passablement irritants. Quelle idée saugrenue est celle de faire évoluer la majeure partie de l’intrigue dans un hôtel de luxes peuplés de salauds bien élevés parmi lesquels naviguent à peine une poignée d’âmes compatissantes prêtes à tendre la main… et encore, quand ça leur est profitable. A la décharge de ces bons samaritains opportunistes, si l'on en croit cette vilaine manie de faire rejouer la même situation en boucle, le brave Riccardo possède un sex appeal criminel, y succomber n’est que se laisser aller à un irrésistible appel de la nature. Alors s’il faut, pour l’occasion, sortir du chenil un clébard enragé pour maintenir sur place le petit clandestin qui fait des manières, qu’à cela ne tienne... Costa-Gavras sort la lumière rouge et y va à fond dans le graveleux. Nous, on se demande ce qui lui prend, d'autant plus qu'il emballe le tout sans idée, en mode automatique.

Bref, que de lourdeurs, de raccourcis, et surtout que de gestes simplement esquissés. Au bout du compte, Costa-Gavras effleure son sujet, pire, il n’en dit rien. Quid de l’histoire du pauvre homme qui porte son film ? Accessoire à priori, seul le dernier acte importe au cinéaste, celui qui voit le pauvre Elias débarquer sur la plage —nudiste s’il vous plait, une paire de seins, c’est toujours vendeur— de l’Eden Club —allons-y joyeusement—, servir de larbins à tout un paquet de bon gros salopards, puis rejoindre péniblement Paris, en se faisant dépouiller au passage du dernier soupçon de dignité qui lui reste. Tout juste de quoi faire pleurer dans les chaumières, j'imagine que passer à côté du film équivaut à manquer de compassion.

Et bien soit.