El Topo, et Jodorowsky avec lui, font partie de ces éléments incontournables du septième art, ces expériences extrêmes auxquelles il faut s’être prêté pour pouvoir leur accorder la place qu’elles méritent dans la grande aventure éclectique de la cinéphilie.

A l’origine des fameux midnight movies, ces séances tardives réservées aux initiés du cinéma underground et souvent en lice au statut de film culte, El Topo est le fleuron de son époque, la fin des sixties hippies et libertaires, durant lesquelles le chilien va tourner clandestinement et à crédit un film un peu dingue, matrice de l’univers singulier qu’il continue aujourd’hui encore à développer.

C’est sur les terres du western que commence cette équipée métaphysique, où il sera question d’affronter une série de maîtres pistoleros avant d’accéder à une nouvelle forme de conscience. Le récit reprend les étapes de la légende initiatique, et exploite dans un premier temps l’imagerie surréaliste : les lapins prennent cher, les combats n’obéissent pas une logique rationnelle (on se met toujours à portée d’arme avant le duel, de façon protocolaire, pour bien insister sur l’aspect cérémonial du face à face) et les intentions du protagoniste demeurent assez trouble tant il semble le jouet de deux femmes, la blonde et la brune, lui dictant sa quête.

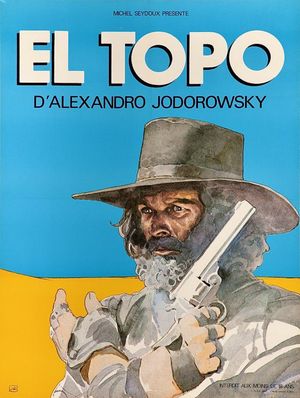

Dans le désert aride du Mexique, les couleurs sont vives et aveuglantes, et c’est sur l’esthétique qu’El Topo remporte surtout la mise : le sang, le bleu du ciel, l’ocre de la terre occasionnent de très belles images, souvent mises en valeur par les plongées ou les zooms arrière, plaçant les personnages au sein d’un tableau plus vaste et graphiquement très étudié.

La violence et l’érotisme ne sont donc que les premières strates d’un parcours plus ambitieux : alors qu’il meurt trahi par la coalition des femmes, El Topo va renaitre sous terre, et se mettre au service d’une communauté d’infirmes nés de l’inceste à qui il va permettre de retourner vivre en surface. Cette deuxième partie permet d’exploiter une autre obsession de Jodo, la monstruosité, déclinée en deux pans : celle de l’infirmité, qui plastiquement et d’un point de vue empathique le fascine, et celles des valides, à travers le portrait d’une civilisation en plein déclin : bordels, lynchage, exécutions publiques. Cette deuxième partie, plus dense, et se piquant d’un discours social, voire civilisationnel, perd du charme intime qu’avait la première, et l’embardée sur les thèmes théologiques empèse un peu l’ensemble. Elle occasionne tout de même son lot de scènes chocs et atypiques et sa capacité à déconcerter maintient l’intérêt du spectateur.

La mort n’étant qu’une étape du parcours spirituel, on ne s’étonnera donc plus des divers massacres et immolations : les hommes sont condamnés à s’entretuer quand les meilleurs d’entre eux auront accès à des dimensions plus clémentes : un message qui semble aussi s’adresser au spectateur, et que certains prendront pour argent comptant. John Lennon fut de ceux-là, et contribua au succès du film qui permit la mise en chantier du monstre suivant, La Montagne Sacrée.