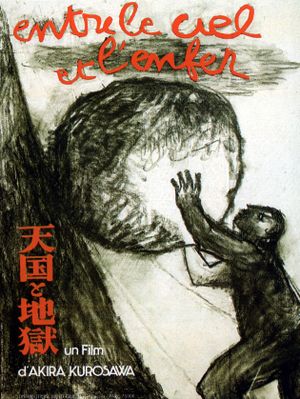

Un polar déroutant de maître Kurosawa mêlant les thématiques sociales qu'il affectionne et cette maîtrise formelle qui le caractérise, pour donner naissance à un film d'une incroyable richesse. Sous couvert d'une enquête classique, autour de l’enlèvement d'un enfant, le cinéaste signe une critique virulente, d'une société où se côtoient physiquement deux mondes situés aux deux extrémités d'une échelle sociale qui ne fait pas de cadeaux. A exposer une réussite financière aux yeux d'un monde baignant dans la misère, la naissance de sentiments teintés de haine semble évidente : c'est ce que Kurosawa dépeint avec ce film d'une très grande justesse qui ne manque pas d’appuyer là où ça fait mal.

Justesse qui caractérise ses personnages : deux hommes, qui par leurs différences, représentent chacun une partie de la société japonaise. Le premier évolue dans le monde des affaires et a réussi socialement, même si sa position vis à vis des actionnaires de sa société est un peu délicate. Le second vit dans une ambiance morbide, peuplée d’âmes perdues errant dans des rues souillées à la recherche d'un endroit pour quitter, le temps d'un shoot, un quotidien très précaire. Deux extrêmes d’une société déséquilibrée socialement qui tentent de communiquer mais que la haine que celui de la réussite provoque à son reflet fait de misère, rend la dialogue, et à fortiori, l’entente, tout simplement impossible.

Toshiro Mifune est, comme à son habitude, impérial. Il permet à son personnage d'industriel au caractère bien trempé, mais au fond très humain, de retranscrire les sentiments qui le malmènent, dans toute la première partie du film notamment, quand il doit choisir entre la possibilité de sauver un enfant et celle de voir les efforts d'une carrière bien remplie aboutir, en devenant actionnaire majoritaire de sa société. Toute cette partie du film est un modèle de narration : entre la réalisation sans faille de Kurosawa et l'incroyable interprétation de Mifune, tout sert brillamment la mise en scène d'un huit clos étouffant mais passionnant.

Le reste du film n'est pas en reste, car dès que le contexte est posé, le rapt peut enfin déboucher sur le vrai fond d’entre le ciel et l’enfer. Kurosawa y fait parler son sens de l'image à l’occasion d’une plongée dans les bas fonds d'une ville rongée jusqu'à l'os par une misère sociale vorace. Les images cinglent comme un écho meurtrier à la première partie, où la détresse morale des protagonistes prenait lieu dans un cocon préservé. A des années lumières de ce lieu de débauche où les policiers finissent par traquer le kidnappeur, qui fait, lui, froid dans le dos. Ses occupants y sont présentés comme des zombies, simplement guidés par l'espoir de se procurer un aller-retour vers un trip chimique salvateur mais éphémère : le retour au réel est aussi brutal que la visite du paradis fantasmé fut apaisante.

Kurosawa est un vrai orfèvre dès lors qu'il s'agit de créer des ambiances graphiques. Entre le ciel et l'enfer use indéniablement de son savoir-faire pour donner vie à une caméra légère, qui se meut sans effort au coeur de l'action. Toute la partie où il expose l'enquête policière destinée à trouver le kidnappeur est un modèle d'efficacité. Les caméras sont vives et percutantes, au service à la fois d'un propos réfléchi et d'un dynamisme nécessaire pour captiver l’attention. Pour ne rien gâcher, Entre le ciel et l’enfer est également des plus inspirés dans sa photographie, dont les noirs et blancs très contrastés rendent la misère ambiante presque esthétique. Pour parfaire le tableau, s’ajoutent à cette belle sensibilité formelle de nombreux jeux de miroirs virtuoses dont Kurosawa se sert allègrement. L’effet est saisissant et prend toute sa dimension lorsque le cinéaste parvient à insuffler un côté démoniaque à son ravisseur en jouant simplement avec la forte lumière qui se reflète dans ses lunettes de soleil.

Entre le ciel et l'enfer s'impose comme une oeuvre intemporelle et redoutable. Les ruptures de ton provoquées par le déroulement de l'histoire, qui se fait en trois actes identifiables, permettent aux presque 2 heures et demie du film d’en sembler moitié moins. C'est véritablement charmé par cette justesse graphique mais également de tonalité qu'on finit les hostilités, le cerveau en ébullition, encore stimulé par cet ultime affrontement entre le représentant d'une couche sociale défavorisée, totalement en perte de repère, et son reflet inversé, incarné par un homme qui a du mal à comprendre qu'il ait pu nourrir une haine aussi profonde par sa seule réussite personnelle. Et la cerise que pose Kurosawa sur le gâteau, c’est son intelligence à ne pas tomber dans une morale facile. Il préfère laisser parler ses images, ce qu'elles font avec beaucoup de panache.

Pour les zimages, c'est par ici >