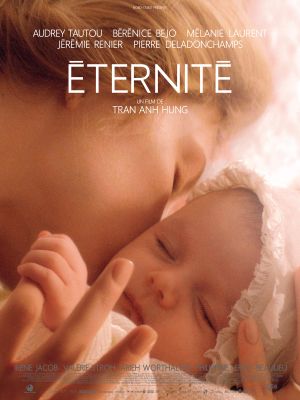

Éternité, c'est un tantinet surfait.

Je propose un nouveau titre : Mange mon romantisme.

Parce que bon, c'est joli... franchement, c'est joli ; mais c'est tellement trop !

Alors avant tout, je tiens quand même à insister sur le « joli » : car avec tout ce que j'ai à redire – au vu surtout de ce que l'affiche et la bande-annonce laissaient s'imaginer, même si ce n'est jamais tout à fait honnête de recevoir une œuvre par comparaison à l'idée qu'on s'en était faite –, je pourrais laisser penser que j'ai trouvé le film mauvais. Ce qui n'est absolument pas le cas.

Jolie, l'overdose romantique.

L'histoire que ça raconte est pleine de situations et d'idées émouvantes, quoique l'écriture à proprement parler – et surtout celle de la voix off, dont je peine un peu à trouver l'utilité – soit relativement superficielle. Les trois comédiennes centrales sont parfaites, même si du côté des enfants quelques scènes se passent laborieusement. Puis visuellement, surtout : c'est une succession ininterrompue de couleurs saturées, magnifiquement assorties entre les tapisseries, les robes, les fleurs... et la directrice artistique (l'épouse du réalisateur, si j'ai bien compris) a produit un travail admirable, épaulée par une équipe de techniciens, maquilleurs, décorateurs, costumiers, qui manifestement ont mis un amour et un soin infinis à la tâche.

Rien que pour ça, le film mériterait déjà d'être vu.

Mais plus que cela, il y a chez Trân Anh Hùng une sensibilité passionnée du XIXème romantique et impressionniste qui, plus encore qu'à la musique – ah ! je vais y revenir, à la musique ! – transparaît dans la composition de ses cadres, le choix des textures, la température des lumières, qui font de ses plans autant d'hommages aux intérieurs d'Edgar Degas, aux jardins de Claude Monet ou aux chairs roses d'enfants et de filles peau nue de Pierre-Auguste Renoir. Le mouvement s'y intègre plus difficilement : les travellings ont souvent l'air plus décoratifs que pertinents, mais il reste quelque chose de suffisamment cinématographique à la façon de penser les cadres pour que la mise en scène ne se réduise pas à une succession de toiles.

Je pense notamment à la scène où le personnage d'Audrey Tautou apprend la mort de ses jumeaux, et où le sentiment de vertige qui la saisit est accentué par la présence partout à l'écran de ses reflets dans les miroirs qui l'entourent, donnant l'impression qu'elle n'est plus seule dans la pièce, mais cernée.

Et pour être honnête, même si je reçois le film comme une relative déception, cela reste quoi qu'il en soit un courant d'air frais dans le paysage, de voir une production française aussi atypique pour ce genre de budget et de casting se donner l'ambition d'être un grand œuvre esthétique en même temps qu'un film somme traitant à la fois de la vie, de la mort, de l'enfantement, de la vieillesse, de l'amour, de la mémoire, etc. Que ce soit dit donc : malgré tous les reproches qui vont suivre, c'est un film qui va rester dans un coin de ma tête bordé d'une certaine affection.

Quand même écœurante, l'overdose romantique.

J'avais promis de revenir à la musique : commençons donc par la musique.

Le répertoire pour piano romantique et impressionniste du XIXème jusqu'au tournant du XXème, pour faire simple, c'est à peu près la musique que j'aime par-dessus tout. Alors pour m'en faire faire une indigestion, il faut vraiment y aller au marteau-piqueur. Globalement c'est d'ailleurs le reproche que j'aurais à adresser à tout le film, joli qu'il soit : quand ton but affiché est d'irradier la délicatesse à chaque millimètre et chaque seconde, bah la méthode marteau-piqueur, c'est pas la bonne.

Et le film a bien d'autres problèmes d'ailleurs que d'être inondé par sa musique, mais l'inondation de musique est tellement outrancière et tellement caractéristique de ce qui dysfonctionne : à trop en tartiner, même les beaux effets deviennent écœurants ! Des demi-heures entières de film sans aucune respiration, aucun silence, sans même trois secondes de pause entre deux morceaux de piano – sérieusement, à plusieurs reprises, certains se chevauchent avec des transitions en fondu ! –, déjà ça banalise la force de la musique puis immanquablement ça finit par produire un effet suffocant, une impression de grosse mélopée interminable.

Pour dire : c'est l'absence de musique qui finit par faire figure d'exception pour venir rehausser l'émotion ! L'une des plus belles scènes d'ailleurs, celle où Mélanie Laurent – magnifique Mélanie Laurent, qui capture tout ce que la scène a d'indissociablement maternel et sensuel – décrit l'impression vive et charnelle que le corps de ses enfants fait sous ses mains et sous ses yeux, se déroule en silence. Et la réussite de la scène n'est même pas tant due à la beauté des images qu'à celle de ce silence.

Puis très en surface, aussi, pour une overdose romantique.

Le cinéma, ça a besoin de respiration, ça a besoin de silence ; ça a besoin de variété et de développement, aussi. Moins de deux heures pour exposer la vie d'une famille sur trois générations, avec ses naissances, ses deuils, ses amitiés, ses passions... bah allons, je ne demandais qu'à voir ! J'étais perplexe, mais je ne demandais qu'à voir. Évidemment à l'arrivée c'est trop court pour ce que ça se donne à raconter, et c'est l'épaisseur des personnages qui en souffre. Il faudrait savoir, au juste, comment on est censé s'émouvoir autrement que superficiellement des drames vécus par des gens dont, pour la plupart, on n'a vu que la naissance, le baptême, l'entrée dans les ordres ou le mariage, l'accouchement et la mort. Tout de même : ce genre d'étapes alignées en parcours, c'est la pire coquille vide à laquelle on puisse réduire une vie ! Où sont les choses infimes ? Les instants à peine aperçus, puis oubliés, qui font la richesse de l'existence ? Où ? Mélanie Laurent qui caresse l'épaule d'un de ses fils, ou s'endort en lisant sur les genoux de Bérénice Bejo ; quelques autres scènes à la rigueur, çà et là, éparses. Mais trop peu !

Le film d'ailleurs est si conscient de ne pas donner assez à son spectateur pour s'émouvoir du sort de ses personnages qu'il prend l'habitude systématique, après chaque décès, de recourir à une série de flashbacks plus ou moins bon marché pour essayer de recréer de l'intensité dramatique en dernière minute. Mais c'est trop tard, bonhomme : l'émotion, faut qu'on l'ait sur le moment, fallait qu'on se sente concernés par tes personnages avant qu'ils ne meurent ! Faute de quoi l'on touche à la longue à l'impression lassante d'une simple répétition d'accouchements et de décès !

Reste enfin que pour une œuvre qui, par sa narration, veut tant puiser à la fresque romanesque, c'est bien trop pauvrement écrit. Ça n'est jamais grossier ni inélégant (encore heureux, vu que ça s'évertue d'être l'incarnation filmique de la délicatesse), mais c'est à la fois souvent trop guindé et trop maigre. Le talent d'Audrey Tautou, de Mélanie Laurent et de Bérénice Bejo sauve tout de même les meubles de ce côté-là, les trois ayant la capacité distinctive de trouver sur quel ton dire une réplique pauvre ou peu naturelle pour lui redonner de la spontanéité et de la vie. Mais le choix de la voix off omniprésente demeure sans doute le plus irrattrapablement maladroit : d'une part, parce que la distance qu'elle installe entre le spectateur et l'action vient encore ajouter au défaut d'émotion que causait déjà le défaut d'épaisseur des personnages ; d'autre part, parce que cette voix off n'a finalement rien à dire... rien, du moins, qui n'aurait pu être amené de façon plus vivante et plus spontanée au sein du film, si précisément le développement avait été plus fourni et l'écriture plus fine.

Tu m'auras bien eu, petit coquin, avec tes airs de Tree of Life.

Pour finir d'un mot sur l'association que tout le monde – à commencer, sciemment, par la promotion du film – aura déjà faite entre celui-ci et The Tree of Life de Malick, que ce soit dit : pour le meilleur et pour le pire, les similitudes s'arrêtent à la surface. Ça n'en a évidemment ni le génie, ni la richesse, ni le transport, ni l'extase, ni moins encore la profonde poussée vitale ; au-delà de quoi ça parle de mort, d'enfantement, ça cherche une représentation à la fois spirituelle et charnelle de l'amour, ça use – et ça abuse – de musique classique, ça inscrit l'existence individuelle au sein d'un ordre plus vaste, en effet... mais tout diffère par l'intention, la sensibilité et le ton : où le film de Malick puise au poème mystique et à l'existentialisme chrétien, Éternité puise – je le signalais déjà – à la fresque romanesque et au romantisme. Les ressemblances ne sont donc qu'apparentes et ne se recoupent ni par la portée, ni par le sens : pas ici de préfiguration esthétique de la transcendance ; le grand ordre qui déborde l'existence individuelle n'est ni la nature ni le cosmos mais la famille, et tout s'en retourne donc à l'immanence sentimentale des hommes et des femmes qui la composent.

Tant mieux d'ailleurs, le film gagne bien mieux à s'affirmer une identité propre qu'il n'eût gagné à pasticher Malick – on ne gagne jamais à pasticher qui l'on n'a pas le talent de surpasser. Où la comparaison devient inévitablement plus cruelle, entre deux films dont le thème central reste la Vie, c'est qu'où Malick était parvenu à en capturer la puissance, l'ardeur, le foisonnement, Éternité par l'effet cumulé de son esthétique sophistiquée, de sa mise en musique incessante et de sa voix off, ne capture que la joliesse distante d'un album d'images sous papier glacé.