Quelle claque.

"Ève" est une oeuvre rare. Un film souffle le chaud et le froid chez le spectateur, qui invite autant à la tendresse qu'à l'angoisse, qui suscite autant le bonheur que le malaise.

Tout comme dans son incroyable "Chaînes Conjugales", Mankiewicz démontre sa maestria dans l'écriture de personnages complexes dont l'évolution paraît toute naturelle. "Ève" capte une certaine essence des relations. Il m'a semblé que ce thriller pensé comme une sorte de "rise (and fall ?)" dans le milieu du théâtre était avant tout prétexte à décortiquer les frustrations, les attachements, pour finalement toucher à ce qui fait le socle d'une amitié, d'une relation amoureuse. Le résultat est souvent triste et parfois magnifique.

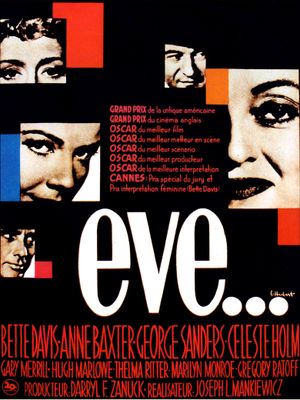

Toutes les actrices (puisque c'est principalement de femmes qu'il s'agit) sont d'une intensité et d'une justesse admirables. Anne Baxter (Ève) passe du rôle de la jeune première irritante à celui du monstre envieux et manipulateur de manière glaçante. Bette Davis (Margo Channing) gagne tout en douceur l'affection du spectateur. Quant à Celeste Holm (Karen Richards), elle est pour moi le rayon de soleil du film, une présence aussi réconfortante que mélancolique.

A travers ce récit d'ambitions et de trahisons, Mankiewicz nous interroge. Où commencent le jeu, les apparences ? Margo Channing, l'actrice virtuose sur le déclin, excessive et mélodramatique exprime pourtant les sentiments les plus vrais, les plus durs et sincères, au travers de sa carapace. Karen, l'amie fidèle au grand coeur, tente toujours de composer avec l'agitation ambiante, de sauver les apparences, mais sa mesure ne lui évitera pas les déceptions et le malheur.

Et Ève, qui tient plus du mirage que de l'humain, s'invite dans le monde des deux femmes, se l'accapare par la flatterie et la fausse modestie, les dépouille de leurs egos, de leurs aimés, se rend indispensable, se hisse au sommet... et après ?

Car c'est lorsqu'elle semble avoir gagné que toute la vacuité de son entreprise lui apparaît. Ève est compromise, alliée à une admirable pourriture (George Sanders, exquis et terrifiant en critique et sponsor amoral) et surtout seule. Pire, elle n'est pas parvenu à briser les liens au sein du petit groupe qu'elle a utilisé comme tremplin. La scène finale laisse d'ailleurs présager que c'est maintenant elle qui va devoir se protéger contre d'éventuelles intrusions, contre les "sans-nom" qui voudraient vampiriser son aura. Toutes ses faiblesses sont exposées pour la première fois, sa frustration s'exprime enfin. Le masque se brise.

Bien entendu, Mankiewicz critique ouvertement le monde du show-business à travers son oeuvre. Tout comme dans "Boulevard du Crépuscule" de Billy Wilder, l'actrice est un produit périssable, qui fane passé la quarantaine. Même l'art "noble" du théâtre est soumis aux mêmes impératifs que l'industrie Hollywoodienne. Le système créé alors ses névrosées, ses envieuses, ses faiseurs et destructeurs de carrières, ses vautours prêts à se repaître des restes d'une gloire passée pour créer la leur, éphémère.

Mais c'est surtout la lecture "humaine" de "Ève" qui m'a touché et fasciné. L'intimité est filmée sous tous les angles, sublimée par les longs plans séquences d'une sobriété rare. Au sein d'une même pièce, la caméra s'attarde sur un personnage, puis un autre, capte un mouvement, un sourire, une réaction, avec une fluidité et un naturel désarmants. J'en veux pour preuve cette longue et intense "scène de l'escalier" durant la fête de Margo, avec la montée en puissance d'un malaise qui ne quittera jamais plus le spectateur. Et, au risque de me répéter, les personnages sont superbement écrits et interprétés.

Plus j'écris et plus je me rends compte que je ne trouve décidément aucun défaut à ce film.

Quelle claque.