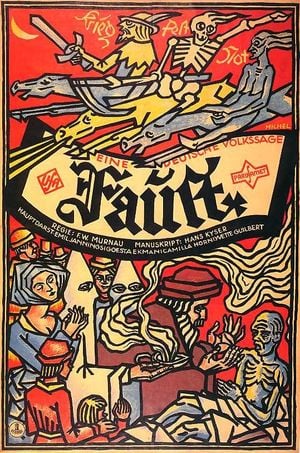

Il ne fallait pas moins qu’un mythe de la densité de Faust pour porter l’incroyable force des images d’un cinéaste visionnaire : en 1926, juste avant son départ pour Hollywood (son film suivant sera L’Aurore), Murnau livre ce Faust, conte noir et chef d’œuvre de l’expressionisme.

Le prologue donne le ton : l’échange entre l’Archange et Méphisto mobilise les grands moyens, et prend le tout jeune art qu’est le cinéma comme medium rêvé de l’illusion : il faut absolument revoir ces séquences, non dans une approche archéologique du septième art, mais pour comprendre la force dont il était dépositaire dès ses origines. Des ombres chinoises, un jeu sur les échelles, des surimpressions, permettent au spectateur émerveillé de survoler la terre, de voyager et d’expérimenter les tentations que Méphisto imposent à un Faust tout aussi impressionnable.

Car cette magie presque foraine a son pendant : le fameux pacte, et la puissance démoniaque aux commandes. La séquence durant laquelle se répand la peste sur la ville est extraordinaire dans sa puissance graphique : une cape étendue sur les habitations, des fumerolles et une autre scène de spectacle, modeste et humain, qui se transforme en hécatombe.

Murnau maitrise en virtuose les codes nouveaux de la grammaire cinématographique. Tout le récit fonctionnera ainsi sur les contrepoints et l’alliance des extrêmes, par un jeu sur les contrastes violents de la photographie : le pouvoir noir de Mephisto, qui apparait sur tout le trajet d’un Faust tentant de se défaire de lui (extraordinaires apparitions de cet être aux yeux brillants dans des tableaux gothiques à souhait) puis pour des bacchanales nocturnes de son disciple (splendides noces de la duchesse de Parme)…avant que le contrepoint solaire soit incarné par l’arrivée de Gretchen. Séquence pascale, jeux innocents de l’enfance dans un jardin en pleine floraison, avant la propagation noire de la corruption par l’arrivée de son prétendant.

Faust, et d’une façon plus générale le cinéma tout entier de Murnau, donne à voir l’osmose entre les personnages, leurs émotions et le décor dans lequel ils évoluent. D’une fenêtre blanche à une ville découpée sous les cris d’alerte à l’assassin, d’un baldaquin noirci par la présence diabolique à la neige linceul d’une fille mère, les espaces sont certes splendides, mais surtout aptes à bouleverser.

Dialectique passionnante : l’illusion visuelle et la capacité de l’image à faire rêver sont le fait d’une puissance démoniaque, et les apparences fulgurantes en contrepoint de la vérité des êtres : fuite du temps, réalité des corps qui donnent la vie, portent la honte ou les stigmates de la souffrance par le froid ou le feu. Le bonheur devient ainsi une surimpression, un souvenir fugace qui se projette sur les murs d’une prison, ou dans le ciel vers lequel se dirigent les fumées d’un bûcher.

Faust, ou la déclaration lucide et fascinante des pouvoirs de l’image, par un cinéaste pionnier, prestidigitateur de l’ère moderne.