Andreï Zviaguintsev est un cinéaste du déchirement. Depuis "Le Retour" (2003), où un père et ses deux fils affrontaient des retrouvailles impossibles, jusqu'à "Faute d'amour" (2017), où un couple qui se déchire provoque la disparition de son enfant. En passant par "Le Bannissement" (2008), où un couple vole en éclats, déjà, puis , plus largement, une famille, dans "Elena" (2012) et enfin "Léviathan" (2014), où la lutte pour la conservation de la terre, par le biais d'une maison, met à nu les rouages dysfonctionnels de l'Etat.

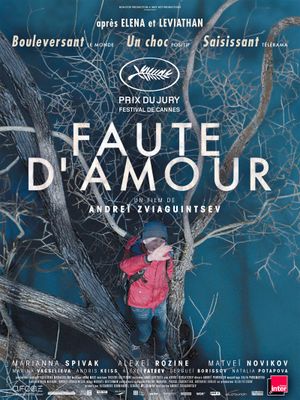

Ici, le film s'ouvre sur de splendides vues presque immobiles d'une forêt un peu chaotique, nappée de neige, aux abords d'une rivière à l'eau noire, fascinante, et réverbérante comme un miroir. Quelle image du monde Zviaguintsev s'apprête-t-il à nous renvoyer...? Les deux heures et huit minutes de projection se refermeront sur ce même lieu, pareillement blanchi, et la caméra s'élèvera vers les plus hautes branches, auxquelles s'est accrochée la banderole de sécurité avec laquelle un enfant a joué, lorsqu'il était encore question de jeu...

Autre temps. La neige n'est plus ou pas encore là... Seuls un enfant, et de très rares adultes, s'aventurent dans cet espace sauvage, aux limites de la ville, celle-ci se profilant au loin, à travers des branches nues... Tant que le film n'a pas sombré dans une obscurité montant comme une eau noire, les prises extérieures se déroulent de jour. Il n'en va pas de même pour les prises de vue intérieures, puisque les scènes de vie familiale ou conjugale se déroulent presque systématiquement dans une pénombre plus ou moins opaque, qui jette un voile discret sur l'enlacement des corps ou dit le crépuscule des liens humains.

En effet, s'inscrivant dans la continuité d' "Elena" ou de "Léviathan", le regard porté par le grand Andreï sur son pays - que ce soit sur le plan humain, social, sociétal ou historique - est loin d'être optimiste, pris lui-même dans le mouvement de lent enfoncement qui semble lester ce dernier film : la fragilité, l'évanescence des liens humains est mise à nu, les individus apparaissant comme de plus en plus coupés les uns des autres, absorbés par leur portable, au fond desquels ils s'emploient à tisser on ne sait quels liens lointains et immatériels ; l'incurie des instances étatiques est démontrée, à travers l'inaction de la police, prête à se décharger de ce qui devrait être ses missions premières sur des regroupements de bénévoles ; aux confins de la Russie, la guerre fait rage ; des rumeurs d'Apocalypse circulent, présentant la fin du monde comme imminente... Un pays au bord du gouffre, peut-être déjà en train d'y tomber, à l'insu de la plupart des êtres...

Face à ce délitement de tout lien, dans un pays où l'amour même semble mort - l'amour au sein du couple, où les mêmes formules se répètent, avant ou après sa destruction ; l'amour transgénérationnel, puisque les parents peuvent vivre dans l'ignorance ou, pire, la détestation de leur progéniture -, se dresse un appel désespéré, appel à l'aide qui se hurle silencieusement, visage convulsé de larmes dans la pénombre : celui lancé par un enfant déchiqueté, qui préfèrera disparaître plutôt que de voir les êtres qui lui ont donné naissance continuer à se laminer mutuellement. Ultime protestation, inarticulée parce qu'aussi indicible qu'inaudible, face à ce règne d'une absence d'amour insupportable.

Devant la fragile banderole enfantine flottant au vent, encore accrochée dans les branches nues - banderole toutefois peu anodine, puisqu'elle est faite de l'un de ces cordons de sécurité que l'on utilise pour délimiter une scène de crime...-, on ne peut s'empêcher de songer à la mort d'Ophélie :

« Un saule pousse en travers du ruisseau

Qui montre ses feuilles blanches dans le miroir de l’eau.

C’est là qu’elle tressa d’ingénieuses guirlandes

De boutons d’or, d’orties, de pâquerettes, et de longues fleurs pourpres […]

Là, aux rameaux inclinés se haussant pour suspendre

Sa couronne de fleurs, une branche envieuse cassa [...]"...