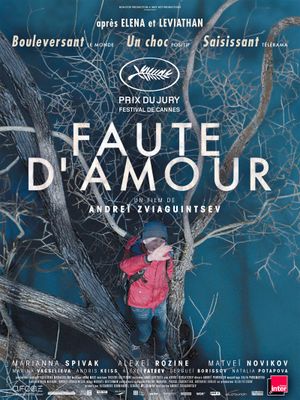

« Dans Leviathan (2014), un squelette de baleine échoué sur la plage faisait office d’image de référence. On aurait cependant tort d’y voir une représentation symbolique du Leviathan, dragon des mers (Isaïe, 27:1), figure mythique dont on trouve les premières traces dans la Bible et qui a n’a cessé depuis de traverser les âges et les genres littéraires. En effet, ce n’est pas tant à la traque de l’animal légendaire que se livre Andreï Zviaguintsev, mais à une radioscopie des effets dévastateurs que son empreinte laisse sur le monde et les hommes. La baleine échouée de Leviathan ne peut donc en aucun cas être la carcasse de l’invincible monstre tapis dans les océans, même si Melville, dans Moby Dick, donna ce nom à l’ancêtre du cétacé. Ce n’est qu’une baleine parmi d’autres, se trouvant là par un malheureux hasard ou, si l’on veut comprendre cette image sous l’angle symbolique, que le Leviathan, incarnation du Mal, a rejeté des mers. Cette lecture, autant symbolique que biblique, est inséparable du cinéma d’Andreï Zviaguintsev. Elle est encore prépondérante dans son nouveau film, Faute d’Amour (Loveless), où le cinéaste russe scrute le passage du monstre dans le monde à travers l’histoire d’un jeune garçon non désiré qui disparaît soudainement. À travers le motif de l’eau, Zviaguintsev va matérialiser l’empreinte du Leviathan, cette empreinte qui marque à la fois son passage et la présence immatérielle du Mal rongeant le monde des vivants, comme si celui-ci, prisonnier d’un piège invisible, se trouvait au milieu du nid du monstre. Étouffés sous son poids, les hommes ont comme seul salut possible la reconnaissance de leur faute et l’expiation de leur péché. C’est ici qu’entre en jeu, dans ce combat invisible, l’action purificatrice de Dieu. En scrutant les traces d’une bête mise à mort, Zviaguintsev filme le travail divin à l’œuvre, ce travail visant à nettoyer le monde de la présence maléfique du Leviathan. Beaucoup jugeront archaïque la morale de Faute d’Amour. Il est en effet facile de condamner un film aussi religieux pour des motifs extra-filmiques. Or, en plantant le décor de l’antre de la bête pour montrer comment celle-ci se dissimule dans le monde et, dans le même mouvement, comment l’action divine vient la détruire, ce n’est plus tant de morale dont il est question, mais de singularité esthétique. (...) »

Lire la suite sur Le Rayon Vert – Revue de Cinéma en ligne.