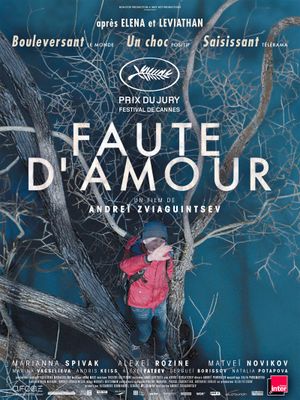

Après Léviathan, Andreï Zviangintsev signe un nouveau drame remarquable qui oscille perpétuellement entre poésie et horreur.

Aliocha, un enfant au manteau rouge sort d’une école, la caméra le suit. Il prend le chemin pour rentrer chez lui. Il découvre dans une forêt un ruban de rubalise, joue avec, le jette en l’air et transforme ce ruban oublié en élément de décoration coloré. C’est l’enfant rêveur qui transparaît, celui qui s’était inventé une base secrète avec son ami, Kouznetsov. Plus tard, ses parents se disputent. Ils parlent de lui pensant qu’il dort et ne les entend pas. Malheureusement ce n’est pas le cas et Aliocha apprend contre son grès que ses parents, divorçant, prévoient de l’abandonner. Le lendemain, l’enfant fugue. Commence alors une quête capitale pour le retrouver alors que l’hiver est en train de s’installer.

Avec Faute d’amour, le réalisateur explore les relations familiales, le manque d’amour, la souffrance du mal-aimé ou plutôt des mal-aimés. Car les rapports entre les personnages ne sont jamais simples, jamais limpides. La mère n’aime pas son fils, mais elle-même n’a pas été désirée ni aimée par sa propre mère. « On ne peut pas vivre sans amour » déclare à un moment l’un des personnages. C’est bien autour de cette problématique que tourne l’œuvre. Comment vivre sans être aimé ? Comment donner, aimer, quand on ne sait pas ce que cela signifie ? Ce sont ici des questions existentielles que pose le réalisateur. Finalement, le dernier maillon de la chaine se brise. Il rompt le schéma familial qui se reproduisait de génération en génération. Un nouveau départ peut alors être pris.

Face au manque d’amour, on peut également se demander si celui-ci n’est pas inhérent à une société. Ce n’est pas simplement le portrait d’une famille que dresse Zviaguintsev, mais plutôt celui d’une société. On retrouve la figure de la grand-mère russe, austère, brutale, désespérée. Elle porte en elle la misère et les séquelles d’un pays. Plus tard, la caméra fait renaitre les ruines d’un ancien bâtiment communiste, là encore le passé nous hante. L’auteur questionne donc l’identité de son pays, d’un pays qui souffre, où la douleur a peut-être remplacé l’amour. Au travers de la quête de l’enfant, c’est la quête du passé que l’on perçoit. Les personnages cherchent à retrouver ce qu’ils n’ont plus ou peut être ce qu’ils n’ont jamais eu.

Finalement, la force du récit passe également par la qualité des plans filmés. L’utilisation du plan large associée à une quasi fixité de la caméra nous livre une Russie froide et grandiose. La forêt grise de Moscou se déchire sous le passage d’hommes en orange. Plus loin une parabole militaire s’élève comme une menace, et écrase les hommes par sa taille. Jean Paul Sartre déclarait : « Au théâtre le drame part de l’acteur, au cinéma il va du décor à l’homme. ». C’est bien le résultat qui ressort du film. Le drame nous enveloppe, étouffe les personnages, les ramène à l’état de fourmis, de simples points oranges, face à la majestuosité du décor.

Zviaguintsev signe donc un thriller prenant, angoissant parfois même étouffant. Aliocha n’est jamais là, mais pourtant toujours présent et la quête des personnages, devient finalement la quête du spectateur.