Avant Faux-semblants, œuvre charnière, sinon l’œuvre charnière de sa filmographie, David Cronenberg était davantage réputé comme maître (voire initiateur) du body horror, réputation que viendra d’ailleurs consacrer le succès de son remake de La mouche en 1987. Faux-semblants, sans prévenir, va changer la donne : plus de tête qui explose, plus de parasites qui grouillent sous la peau, de fente/magnétoscope dans le ventre et autres mutations en folie. Certes, Cronenberg avait déjà mis de côté cette horreur grand-guignolesque avec son adaptation (réussie) d’un roman de Stephen King (Dead zone), mais Faux-semblants, récompensé du Grand prix du Festival d’Avoriaz, va clairement ouvrir la voie à une horreur plus cérébrale (une horreur intérieure, pour reprendre le titre de l’ouvrage de Piers Handling et Pierre Véronneau) qui trouvera son aboutissement parfait avec Crash quelques années plus tard.

Et Cronenberg d’être, comme par magie, considéré comme un "«auteur" (dans ce même ouvrage sorti deux ans après Faux-semblants, il est justement écrit que "après plusieurs années de négligence critique et de défaveur, David Cronenberg est maintenant à la mode") et non plus comme un habile faiseur mêlant récit psycho-fantastique et déferlement de tripes à l’air. Ses films d’avant vont être réévalués (et analysés) à l’aune de ce nouveau statut, et Faux-semblants proclamé "œuvre de la maturité" comme si Cronenberg, jusque-là, n’avait rien fait d’autre que des œuvres négligeables, sans importance ; comme si, par exemple, la puissance narrative et la portée prophétique de Vidéodrome ne valaient pas grand-chose.

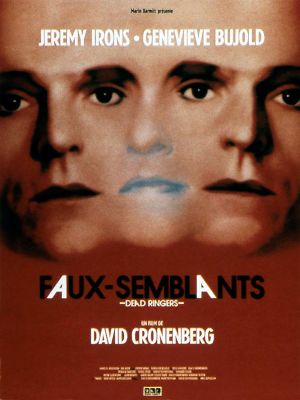

Librement adapté d’un roman de Bari Wood et Jack Geasland (qui, lui, s’inspire de l’histoire vraie des jumeaux gynécologues Stewart et Cyril Marcus, rebaptisés ici Elliot et Beverly Mantle), Faux-semblants explore la structure complexe (et ce dès l’enfance) d’une gémellité ultra fusionnelle qui, peu à peu, va s’étioler jusqu’à sa dislocation. Cronenberg en observe le déclenchement, puis plus tard la progression, initié malgré elle par Claire Niveau, célèbre actrice au patronyme évidemment trompeur (Geneviève Bujold fascine en femme indépendante à l’aise aussi bien avec ses addictions qu’avec ses pulsions masochistes). Car c’est elle, élément "mutant" (elle possède trois cols à son utérus), qui apportera désordre et confusion, en entamant une relation avec Beverly établie sur un subterfuge, dans l’existence alors parfaite des jumeaux Mantle.

Trop parfaite. Trop raisonnée. Quasi millimétrée (ils semblent se régler constamment l’un sur l’autre malgré leur personnalité respective, extravertie pour Elliot, introvertie pour Beverly, échangent parfois leur apparence et partagent tout, de leur clinique gynécologique à leurs patientes en passant par leur appartement et leurs conquêtes féminines) et aux éventuelles expressions incestueuses. Dislocation donc, physique et psychologique, et jusqu’à l’aboutissement d’une "nouvelle chair" (tous les héros et héroïnes des films de Cronenberg en font l’expérience, c’est leur devenir certain, incoercible) qui prendra la forme d’une déchéance (le psychologique), puis d’une séparation sanglante (le physique), puis, in fine, d’une Pietà recomposée.

Dans une ambiance design froide et minimaliste (une fois de plus, magnifique travail de la décoratrice Carol Spier et du directeur de la photographie Peter Suschitzky), évocatrice d’un espace mental (Mantle pourrait-on dire) pur, ordonné et méthodique, Elliot et Beverly (Jeremy Irons, prodigieux dans le(s) rôle(s) de sa vie) se confrontent soudain à leur propre perte, leur propre aliénation (voir les terrifiants instruments chirurgicaux imaginés par Beverly), et à une individualisation désormais impossible. Leur "resynchronisation", tel un retour à l’environnement utérin où ils ne faisaient qu’un, après la rupture et l’éloignement, ne pourra ainsi s’effectuer qu’au bord de l’abîme avant enfin de s’y jeter ensemble, blottis l’un contre l’autre.

Article sur SEUIL CRITIQUE(S)