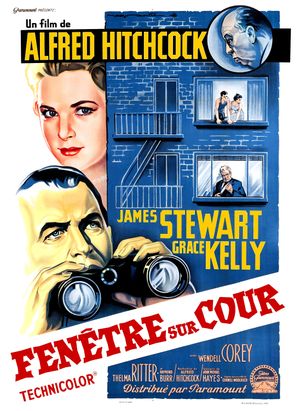

Dans Fenêtre sur cour, un photographe, Jeff Jefferies, se retrouve immobilisé à la suite d’un accident, contraint à observer ses voisins à travers la fenêtre de son appartement. Ce voyeurisme semble d'abord anodin, mais il le conduit rapidement à suspecter l’un de ses voisins, qu'il croit être responsable du meurtre de sa femme. L’enquête, portée par l’assistance de son infirmière, de son amie et d’un détective, va lentement faire basculer Jeff dans un véritable jeu du chat et de la souris avec un meurtrier, jusqu’à un dénouement in extremis.

Une œuvre maîtresse du suspense et de la psychanalyse

Alfred Hitchcock, reconnu comme un maître du suspense, réussit dans Fenêtre sur cour à magnifier une forme de cinéma où l'attente et la tension occupent une place centrale. Cette tension, selon Hitchcock, n’émerge pas de l’action immédiate mais de l'attente qui la précède. C'est dans l'anticipation du danger que réside la terreur, comme l'indique l'une de ses célèbres citations : "Il n'y a pas de terreur dans une explosion, seulement dans l'attente de celle-ci." Ce principe, appliqué dans Fenêtre sur cour, transforme l’espace clos de l’appartement de Jeff en un théâtre de la psyché humaine, où l’angoisse se cristallise par l’acte d’observer.

Le voyeurisme comme fil conducteur

Le thème central du film est indéniablement le voyeurisme. Dès l’ouverture, Hitchcock nous invite à scruter, à travers le regard du protagoniste, l’intimité de ses voisins. Cette observation en devient presque obsessionnelle, particulièrement marquée par la figure de la jeune femme en déshabillé, une scène qui rappelle l’iconographie récurrente des blondes fétichisées dans l’œuvre d’Hitchcock. Il est important de noter que ce voyeurisme, loin d’être un simple élément de spectacle, interroge la moralité du spectateur lui-même. En effet, à travers le regard de Jeff, le film devient une réflexion sur la frontière entre observation innocente et intrusion dans la vie privée des autres.

La castration symbolique et la figure de l’Œdipe

Le film plonge également dans la dynamique psychanalytique, notamment à travers la castration symbolique. Jeff, immobilisé, se trouve dans une position de passivité et de dépendance, figé dans une position qui renvoie au complexe d’Œdipe, où le désir est contrarié par l’autorité du père. Cette dynamique est représentée par la jambe dans le plâtre, une figure phallique contrariée. Hitchcock, en inscrivant cette blessure physique, nous invite à voir un homme privé de son pouvoir, à la fois dans son désir et dans son action. La castration symbolique, chez Hitchcock, s’incarne dans une série de motifs qui confèrent au film une profondeur psychologique, offrant une lecture de l’immobilité et de l’impuissance.

Le suspense et la structure narrative

Hitchcock, fidèle à son style, intègre une structure narrative fondée sur l’escalade du suspense. Ce dernier trouve son apogée dans le sauvetage in extremis de Jeff, lorsque le meurtrier, découvrant qu’il a été démasqué, tente de l’étrangler. L'intensité de cette scène est amplifiée par l’espace clos de l’appartement et par le surcadrage constant de l’action à travers les fenêtres. La perspective de la chute, omniprésente tout au long du film, crée une tension palpable qui fait naître chez le spectateur une dialectique entre l’attente de l’action et la terreur de la chute imminente. Ce suspense, à la fois visuel et temporel, mène à une catharsis où le temps semble se dilater avant le dénouement final.

Le huis clos et la caméra comme observateur

Fenêtre sur cour est aussi un huis clos à la fois narratif et spatial. Le film se déroule dans un espace unique, celui de l’appartement de Jeff, une cellule où il ne peut s’échapper, contraint à observer le monde depuis sa fenêtre. Ce choix structurel transforme l’appartement en une métaphore de la prison psychologique, où l’enfermement physique et mental s’entrelacent. La caméra, qui accompagne le regard de Jeff, devient ainsi l’outil de cette observation inquisitrice. Les fenêtres, véritable motif visuel, agissent comme des cadres dans le cadre, renforçant l’idée de surcadrage et d’isolement. Le regard du spectateur est constamment réfracté à travers ces "fenêtres", créant une distance symbolique entre l’action et le public.

Conclusion : Hitchcock, cinéaste de l’imaginaire et de la tension

À travers Fenêtre sur cour, Alfred Hitchcock confirme son statut de cinéaste auteur, capable de marier un divertissement maîtrisé à une réflexion profonde sur la psychologie humaine et la condition humaine. Le film, en jouant sur les concepts de voyeurisme, de castration symbolique, de suspense et de huis clos, invite le spectateur à une introspection sur son propre rapport au regard et à l’observation. En faisant de la fenêtre un lieu de projection psychologique, Hitchcock transforme l’espace domestique en une métaphore du monde extérieur, tout en maintenant une tension narrative qui, jusqu’au dernier instant, nous prive de la résolution totale. Fenêtre sur cour n’est pas seulement un thriller ; c’est une exploration des désirs refoulés, des peurs irrationnelles et de la nature même du regard cinématographique.