Slaloms vers la poudreuse

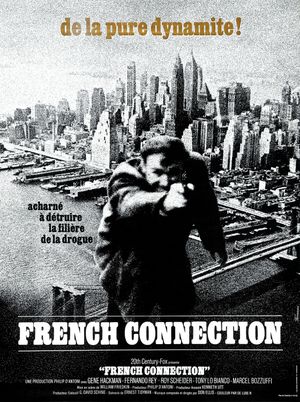

Si l’on veut palper de près les rues suintantes du Ney York des 70’s, avant la grande victoire du libéralisme touristique et sécuritaire, Lumet (Serpico, Un après-midi de chien, Le Prince de New York ) et French Connection entrent en lice.

On retrouve ce grain unique, cette succession de façades et d’échoppe, cette population bigarrée, ces vapeurs aussi délétères que visuellement fascinantes. La musique de Don Ellis, résolument black et jazz, lie le tout avec grand efficacité.

Au milieu de tout cela, French Connection raconte l’histoire d’un regard.

Acéré, tendu, silencieux, fauve. Celui des flics en filature.

Le temps s’étire, les ratés s’accumulent, l’obsession grandit, jusqu’au mépris du bon sens. On retrouve dans cette œuvre à forte influence documentaire les germes de bien des éléments à venir dans le cinéma : difficile de ne pas voir dans le démantèlement de la voiture celui que le même Hackman fera subir à son propre appartement dans The Conversation deux ans plus tard. De le même façon, tous les ingrédients (réalisme, importance accordée aux personnages, crédibilité, voire pessimisme sur l’étendue de la tâche) renvoie à ce que deviendra le Grand Œuvre sur le sujet, à savoir The Wire.

Mais ce qui fait surtout la grande force de French Connection n’a pas seulement trait à son sujet et la tonalité choisie pour le traiter. C’est bien la nervosité de sa mise en scène qui capte dès les premières minutes, attisée par l’impeccable duo Hackman/Scheider, bien loin des flics angéliques jusqu’alors en vigueur. Caméra embarquée, faisant usage d’un zoom souvent pertinent, par lequel un plan d’ensemble devient soudain la lorgnette d’un observateur infiltré, poursuivant les protagonistes dans le dédale d’une ville qui happe et recrache sans cesse leurs proies qui filent comme des anguilles.

Archétype de cette esthétique d’un regard in situ, la célébrissime poursuite entre la voiture et le métro aérien, fantastique embardée de vitesse, de précision et de tension. Jusqu’à écraser la caméra contre une rame de métro.

La filature ne s’arrête jamais, jusque dans les bas-fonds les plus obscurs. (Impressionnant de voir, au passage, la similitude entre l’entrepôt final et certains des plus beaux décors de Tarkovski, cette alliance entre l’architecture décatie et l’écoulement suitant de l’eau, dans Nostalghia, Le Miroir et bien sûr Stalker), et c’est bien dans cette absence de clôture que se situe la force du film : lucide, désespéré et puissant.