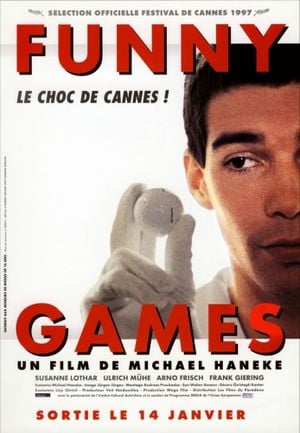

Un couple, Ann et Georg, et leur enfant, Schorschi, sont en route vers leur résidence secondaire au bord de l’eau pour y passer l’été. À leur arrivée, deux jeunes gens vont s’introduire chez eux, d’abord de façon très polie pour demander des œufs. Mais, petit à petit, leur présence se fait de plus en plus oppressante, et débouche sur une escalade qui semble sans fin de violence gratuite. Humiliation, torture et enfin meurtre, tout cela au nom du « jeu »…

Dans ce film sorti en 1997, où la violence frôle l’insupportable, le ton est donné dès le début : aux morceaux de musique classique diffusés dan la voiture succède sans transition du hard rock, dont les paroles prédisent la violence qui va suivre. Le film débute sur un banal plan aérien, entrée traditionnelle pour un polar, et jusqu’au premier clin d’œil de l’un des deux intrus face à la caméra, le spectateur croit trouver des repères esthétiques dans cette histoire où, manifestement, quelque chose ne va pas dès le début. C’est par ce simple clin d’œil que s’opère la destruction du « quatrième mur » : le spectateur est directement pris à parti. Invité (et même forcé) à devenir le complice des violences qui suivront, il passe de voyeur à complice : il lui faut subir les souffrances des personnages après les voir cautionnées. Si dans tout film, le spectateur est malgré lui un peu la victime du réalisateur qui le manipule, Michael Haneke tente de faire sentir, de faire comprendre cette manipulation. D’abord, il heurte notre sensibilité, puis il met le film à distance (avec cette fameuse destruction du quatrième mur). Mais il séduit à nouveau le spectateur, qui replonge dans le cauchemar, pour se faire réveiller brutalement un peu plus loin. Par des jeux de va-et-vient entre manipulation et réflexion (par une prise de conscience de la manipulation qui s’opère lorsque l’illusion du spectacle est brisée), le film coupe l'herbe sous le pied des attentes d'un spectateur transformé en cobaye volontaire. Tout se passe comme si une sorte de fatum pesait sur les épaules du héros : le metteur en scène mène la danse, le spectateur ne peut échapper à cette descente aux enfers.

Mais la position de Michael Haneke est assez hypocrite, ou du moins sarcastique : il nous fait le complice du tueur pour nous le reprocher après. Cette attitude, mêlée à la volonté de rompre l’illusion, atteint son paroxysme avec la scène de la télécommande. Alors qu’Ann réussit à tuer un deux intrus (Peter) à coup de fusil, Paul (le deuxième intrus) saisit la télécommande de la télévision pour rembobiner le film dans lequel lui-même se trouve (!) et se retrouver quelques secondes avant le meurtre afin de l’empêcher. On ne peut éprouver que de la satisfaction lorsqu’Ann tue Peter. Mais lorsque Paul rembobine la scène, on prend conscience que l’on vient d’approuver un meurtre, que l’on s’est fait manipulé par le réalisateur qui a réunit les conditions pour l’approbation d’un acte moralement impardonnable. En d’autres termes, le réalisateur joue sur notre curiosité, notre avidité de connaitre la suite pour nous mettre face cette perversion, à cette consommation de la violence. Existe-t-il une violence dite approuvable, avec laquelle nous serions d’accord ? Il semble que ce soit le principal questionnement de ce film autoréflexif, qui entend bien mettre à nu les soi-disant archétypes qui rendraient la violence acceptable.

Face à ce film, deux réactions sont possibles : la première est de se lever de son siège et ne plus regarder le film ; la deuxième est de rester jusqu’au bout, vaincu par sa propre curiosité. Mais il serait, pour le coup, hypocrite de la part du spectateur de réagir vivement à ce film, comme ce fut le cas lors de sa première projection à Cannes. Car ce qui déclenche la colère et l’indignation dans ce film, c’est de se retrouver face à sa curiosité et son voyeurisme obscènes, de se rendre compte à quel point nous sommes manipulables en tant que spectateur. Le film se conclut sur le meurtre des parents avant que le « jeu » ne recommence dans une propriété voisine, conclusion classique du film d’horreur qui laisse le film en suspens alors que le cauchemar semble s’accomplir dans une sorte de mécanique cyclique.

La mise en scène, sarcastique et non dénuée d’humour, est implacable : le huis clos est étouffant et le plan-séquence après le meurtre de l’enfant est d’une rare intensité. Cependant, à l’époque d’une recherche d’un cinéma commercial toujours plus choc, où la violence et l’horreur se sont industrialisées, la question de la représentation de la violence au cinéma se pose donc : y a-t-il à l’heure d’aujourd’hui des « consommateurs » de ce film, qui le regardent pour ce qu’il est au premier degré, c’est-à-dire un film violent et horrifique ? Funny Games se regardera-t-il comme un simple film d’horreur tel Saw ou Hostel ?