Baz Luhrmann a une vision baroque du cinéma: le 7e art est pour l'Australien un vecteur de spectacle, ça doit être plus grand que la vie elle-même, ça doit déborder à outrance comme si le cadre était toujours trop restreint, comme si la caméra peinait à capturer toute cette folie. "Less is more" est tout sauf la devise du cinéaste.

Son cinéma se veut comme une fusion à la fois expressionniste et impressionniste. Expressionniste pour son outrance et sa façon de déformer la réalité dans le seul et unique but de créer l’émotion chez le spectateur. Impressionniste, car il reproduit comme dans Moulin Rouge!, le ressenti des fêtes, l'euphorie, comment elles étaient éprouvées et non comme elle pouvait vraiment l’être, il capture une impression plutôt que la réalité, d’où l’utilisation assumée d’anachronismes. Importer son époque pour faire exploser une autre, celle des années folles.

Ma pensée en sortant de la salle, après avoir jeté mes lunettes 3D en plastique:

I wanted to believe in the green light, but we can’t repeat the past... (oui, quand on sort d’un film en anglais, on pense en anglais) En jetant ces lunettes en plastique, j'y ai jeté la dernière lueur d'espoir, je croyais plus en la lumière verte que m'inspirait les premiers films du réalisateur. Mais mettons brièvement de l'ordre, un sens à cette pensée...

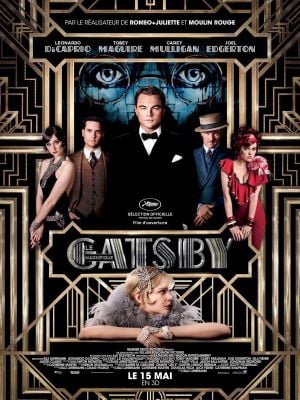

Premièrement: le roman fait 180 pages et il est à lire, et le film ne pourra qu'être convenablement jugé qu'à la lumière de ces 180 pages. Maintenant, l'adaptation: Commençons par la musique qui ne touche pas toujours juste, car malgré deux ou trois beaux morceaux, ce gimmick anachronique depuis Moulin Rouge! ne prend plus et vient surtout en rajouter une couche à ce spectacle plus toc que chic. Je repense à Bresson qui ne souhaitait jamais solliciter la vue et l'ouïe de façon trop intense en même temps, privilégiant toujours l'un à l'autre: si un son (bruit, musique, etc.) est important, l'image ne doit pas se mettre entre le spectateur et ce son. Conscient que Bresson et Luhrmann n'ont pas à être comparés, c'est le concept son/image qui importe d'un point de vue cinématographique. Baz, lui, sature son film à tous les niveaux. Et la forme Luhrmannienne a cette fâcheuse tendance à vampiriser le fond, à vider la substance des scènes et des acteurs (pourtant bien castés pour la majorité) annihilant toute force animique. Nous assistons alors pendant 142 minutes au sabotage involontaire d’un esthète qui se croit plus intelligent qu’il ne l’est. La grande majorité des scènes sont comme des bulles de champagne vides faites en CGI, parce qu’on en bouffe du numérique jusqu’à en vomir en sortant de la salle. Rares sont les scènes épargnées et ce sont souvent les plus belles comme la fameuse séquence des retrouvailles entre Gatsby et Daisy (d'ailleurs, bien plus réussie que dans la fade adaptation de 1974, cette dernière qui n'avait d'ailleurs que pour seul et unique mérite d'exploiter au mieux tous les personnages), simple et presque touchante, à l'inverse par exemple de la première apparition de Gatsby, feux d'artifices en arrière-plan, etc.: d'un grotesque affligeant, à l'instar de la volonté de vouloir émouvoir le spectateur à tout prix.

C’est comme si ce cher Baz n’avait rien appris des travers d’Australia, s'étouffant dans son maniérisme de plus en plus vulgaire. Comme quoi, on peut tout à fait répéter le passé, c'est Gatsby qui a raison, mais en ce sens répéter les mêmes erreurs. Luhrmann parvient même à en faire de nouvelles à partir ce qui en était une bonne dans Moulin Rouge! : le narrateur écrivain. En troquant le Nick Carraway du roman pour un alcoolique névrosé récupérant dans un sanatorium, on réalise que Luhrmann et Pearce ont voulu créer la figure même de Francis Scott Fitzgerald. On pense à Tendre est la nuit, on pense à Zelda et l’intention est des plus louables, alors pourquoi ressort-elle si mal à l’écran? Au-delà même des mots "d'écrivain" qui s’affichent sur l’écran (probablement la pire idée du film, d’ailleurs), eh bien, c’est que cet amalgame ne s’insère pas dans l’histoire originale elle-même, elle n’est pas conçue ainsi. Le personnage-prétexte du docteur de Nick n’aide pas cette pathétique adaptation (les deux scénaristes auraient dû relire Tendre est la nuit, pour le coup). Et parfois, ce sont aussi des concepts creux : le "within and without" de Nick, bien présent dans le roman, ce double rôle qu’on ne ressent jamais dans le film, car utilisé de façon trop anecdotique ou du moins, jamais dosé.

Là où Fitzgerald distillait l'essence d'une époque, la perdition des classes, le coeur vide du rêve américain, Luhrmann, lui, n'a retenu que l'histoire d'amour, parce qu'il aime ça, les grandes romances, jusqu'à en éclipser toutes les autres thématiques du roman, alors qu'elle n'est qu'un prétexte dans celui-ci. The Great Gatsby n'est pas une histoire d'amour. The Great Gatsby est l'envers d'un paradis de lumière, ce sont des mots qui grattent un large mur pour y décoller une luxueuse tapisserie. Et à la vue du film, le roman semble réduit à une silhouette cendreuse. À croire que le réalisateur chasse son propre fantôme, sa lumière verte, sa trilogie du Rideau Rouge… Mais la lumière verte ne clignote plus que dans nos souvenirs, et le rideau est fermé.

Reste surtout et par-dessus tout Jordan Baker de son vrai nom Elizabeth Debicki, qui hante encore ma rétine (x3, merci la 3D!). Ça aurait pu être un 4, mais son charme me paralyse, m'empêchant de descendre ma note. Avec le recul, je réalise que j’ai tout simplement grandi: la magie de ce cher Baz n'opère plus sur moi comme elle le faisait lors de mon adolescence. We can't repeat the past, after all... Mais je me dis que cette révélation a eu le regard de Jordan Baker, aussi je ne suis pas trop amer.

Time present and time past

Are both perhaps present in time future

And time future contained in time past.

If all time is eternally present

All time is unredeemable.

What might have been is an abstraction

Remaining a perpetual possibility

Only in a world of speculation.

What might have been and what has been

Point to one end, which is always present.

Footfalls echo in the memory

Down the passage which we did not take

Towards the door we never opened

Into the rose-garden. My words echo

Thus, in your mind.

But to what purpose disturbing the dust on a bowl of rose-leaves

I do not know.

― T.S. Eliot, Burnt Norton (Four Quartets)