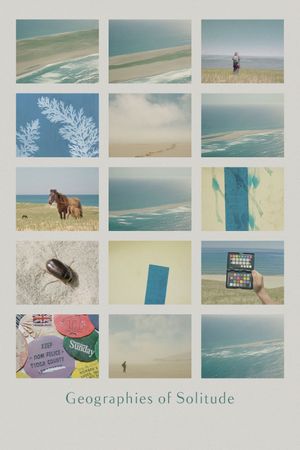

Seule sur une île, Zoe Lucas devenue environnementaliste presque par accident, récolte les données géographiques de cadavres de chevaux sauvages. De ses longues marches sur l’île, elle construit une montagne de document sur la composition des insectes, le nombre de mouettes, de poissons et de sacs plastiques échoués sur la plage. La collection de débris de notre civilisation lointaine. Geographies of Solitude est un documentaire sur une île déjà au travail par une documentariste ; un film écologique et sensible qui tente de rapprocher le.a spectateur.ice d’une forme oubliée de la nature, fragile et sous attaques constantes.

On s’attend presque au détour d’un plan à entendre l’accent allemand de Werner Herzog tant le sujet colle à sa filmographie. Le film et ses protagonistes partagent sa vision de la nature. Aux antipodes de celle de La Voie de l’Eau de James Cameron, merveilleuse, innocente est pure, la nature dépeinte ici est belle, car amorale, impitoyable et systémique. Croire au contraire que si on l’admire aveuglément elle nous reconnaîtra et nous le rendra, nous mènera, comme le protagoniste de Grizzly Man, à une mort certaine. Sur l’île les animaux meurent, parfois de malformations troublantes ou s’entretuent et leurs corps nourrissent la terre qui permet en retour à l’herbe de grandir et aux poulains de se nourrir. Zoe Lucas est une observatrice passive de l’écosystème qu’elle habite. Elle ne semble pas soigner les animaux ni particulièrement nettoyer les lieux de la pollution. Elle laisse un débris plastique sur la plage après l’avoir comptabilisé et nous montre une importante structure en tubes plastiques échouée qu’elle laisse vivre et transformer le paysage telle une blessure laissée à l’air libre qui, malheureusement, mettra des centaines d’années à cicatriser. Par cette attitude nous parviennent des échos de la base arctique de Rencontres au bout du monde. Un scientifique y étudiait les pingouins et s’était résigné à les laisser se suicider par exil, sachant que ses efforts pour les ramener à la colonie n’y changeraient rien.

Cette vision force le respect et permet de déployer des moments de poésie d’autant plus forts qu’ils semblent justes. Sur l’île, la mort n’est pas triste mais source de vie, les corps en décomposition et les crânes d’animaux deviennent autant des paysages que les couchers ou levers de soleil sur la plage. Ce changement de perspective par rapport à la façon de traiter la nature s’incarne esthétiquement dans les expérimentations de développement de pellicules de la réalisatrice Jacquelyn Mills. À l’aide d’algues, de matières organiques et d’enfouissements, elle tente d’inclure dans son processus artistique le lieu qui l’accueille. Elle enregistre les pas des insectes pour former des musiques ou écoute le bruit du bois d’une ruine fracassée par les vents. Le son et l’image se veulent imprégnés, pliés et transformés par sa présence sur l’île. Cette chimère n’arrive cependant jamais réellement à aboutir, la faute à l’artificialité de certains de ces passages qui ont du mal à s’inscrire dans le reste de la narration. Elle arrive malgré tout à faire de l’île un élément central de son esthétique. De plus, il est plaisant de voir le résultat de ses expérimentations dont on n’arrive jamais à discerner leur réussite ou non. On retrouve ainsi un propos proche de Donna Haraway sur la nécessité de changer notre façon de raconter et de se décentrer de l’humain. Le récit central sur la scientifique se trouve donc enchâssé entre deux parties plus expérimentales, directement centrées sur l’île, son environnement et ses habitants.

« Pendant des siècles, les hommes et les baleines ont appartenu à deux camps ennemis qui s’affrontaient sur un terrain neutre : la Nature. Aujourd’hui, la Nature n’est plus neutre. La frontière s’est déplacée. L’affrontement se fait entre ceux qui se défendent, en défendant la Nature, et ceux qui la détruisant, se détruisent. Cette fois, les hommes et les baleines sont dans le même camp. Et chaque baleine qui meurt nous lègue comme une prophétie : l’image de notre propre mort. » (Chris Marker, Vive la Baleine)

Tout comme les baleines chaque déchet qui arrivent sur cette plage nous lègue comme une prophétie : l’image de notre propre mort. Tous ces choix esthétiques mènent, il est difficile de passer à côté, à tracer les périmètres d’un propos avant tout écologique. Tout comme il est malaisé d’en critiquer la présence et la nécessité, il m’est impossible de ne pas en soulever son inanité. Zoe Lucas condamne, naturellement, à plusieurs reprises la surconsommation de plastique et la pollution qu’elle engendre. Dans une séquence édifiante, elle montre le nombre de ballons, bouteilles, bouchons et perles de plastique qu’elle récupère quotidiennement sur l’île. Elle semble cependant diriger sa colère uniquement contre les gens ordinaires qui ne sont, selon elle, pas assez conscientisés aux impacts de leurs gestes. Son discours écologique tel que retransmis dans le film semble se limiter à ça. Rien ou très peu sur la société de consommation, le capitalisme ou l’inactivité des gouvernements depuis plus de 50 ans et le premier rapport du club de Rome. Il est toutefois possible que nous n’ayons pas accès à la totalité de la pensée de cette personne. Mais en conservant ce discours sans le développer outre mesure et en le répétant à plusieurs reprises, la réalisatrice l’adopte et lui donne beaucoup de place, rendant en même temps son propre propos politiquement inconsistant. Il est dommage de voir ce film si bien comprendre la beauté de la nature, s’empêtrer dans un discours écologique pauvre. « L’écologie sans lutte des classes c’est du jardinage ». Rester dans la mise en lumière et faire confiance à son spectateur est souvent plus efficace nous laissant seuls juges. Devant l’étiquette d’une bouteille d’eau échouée sur une plage, c’est alors à nous de décider qui en est le responsable. Si les ballons et les contenants plastiques n’étaient pas produits, ils ne se retrouveraient pas sur cette plage. C’est notamment ce que Zoe Lucas aborde en parlant de l’hélium, il y a moins de ballons depuis que son prix a augmenté. Cette anecdote toute simple montre beaucoup plus efficacement l’aspect systémique de la consommation de produits polluants. Cependant ce discours est noyé au milieu d’une colère dirigée et répétée contre des actes individuels et demeure peu audible et donc peu intéressant. A vouloir à tout pris faire passer son message Jacquelyn Mills affaiblit son esthétique par quelques passages redondants et des dispositifs de mise en scènes moins inspiré, comme cette voix off superposée aux plans de l’ile.

Géographies of Solitude n’en reste pas moins un film courageux, innovant, flirtant sans cesse entre le documentaire biographique, expérimental, engagé et extatique. Un film qui traite la nature avec justesse sans jamais la mettre sur un piédestal surfait et naïf. Il nous offre un espace de 2h dans lequel il est bon de s’engouffrer, d’observer, ressentir, voir et même parfois s’ennuyer, mais d’un ennui calme et tranquille qu’il est trop rare de vivre dans nos quotidiens minutés.