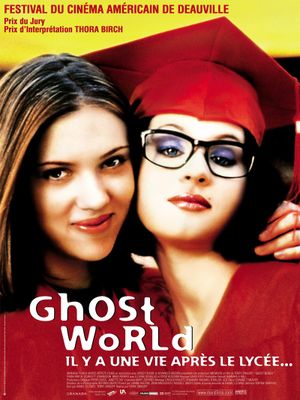

Adapté du comics neurasthénique, jubilatoirement désabusé et mélancolique de Daniel Clowes – petite perle sur l'ennuie de deux meilleures amies en fin d'adolescence dans les USA des années 90 – Ghost World conte l'histoire d'Enid et Rebecca (Thora Birch et Scarlett Johansson, pas encore touchée par le succès), qui, le lycée terminé, errent parmi les silhouettes fantomatiques d'un monde qui l'est tout autant, tentant d'y trouver leur place, pour le meilleur et pour le pire.

Là où Clowes ne donnait pas de véritable ligne directrice à son intrigue, esquissant davantage çà et là des tranches de vie où rien ne se jouait réellement – si ce n'est la vacuité délétère que subissait l'existence de ses deux personnages principaux – , défaisant son récit pour n'en laisser que des bribes éclatées et rendant parfaitement compte de l'état d'esprit de ces deux derniers (elles passent leur temps à marcher les rues ou à approximativement refaire le monde autour d'une table de diner), Terry Zwigoff y remodèle quelque peu le scénario – y ajoutant notamment un personnage central, Seymour, déterminant pour la suite là où il n'apparaissait qu'une fois dans le comics sans même être nommé – de façon à lui donner corps.

Ce choix aurait pu lui être préjudiciable (pour ceux qui avaient apprécié l'ambiance incomparable de l’œuvre originale), s'il avait poussé l'idée jusqu'au bout : ce qu'il n'a pas fait, puisque même s'il semble avoir donné un objectif final et des enjeux plus ou moins importants à son histoire, le but recherché par Enid n'est pas celui auquel s'intéresse le spectateur, ni même le film en lui-même.

Ce que j'aime beaucoup dans Ghost World, c'est cette distance affectueuse que pose le traitement sur son sujet (distance qui amoindrie, lui aurait fait gagner davantage d'implication) : aucun jugement n'est jamais porté sur la situation, et Zwigoff ne s'impose pas en tant que moralisateur mais se contente juste, à la manière d'Enid lorsqu'elle s'assoit, repère et dessine les gens qui l'intriguent, d'observer ses personnages se dépêtrer de leurs problèmes, s'aimer, se disputer, grandir.

On se sent dans Ghost World comme chez-soi, sorte de bluette hors-du-temps, parenthèse douce-amère dont la folie douce ravive des sensations réelles sur ce passage complexe où l'on quitte l'adolescence, au seuil de l'âge adulte, à l'aube d'une nouvelle vie dont on est encore si peu sûr de la direction qu'elle prendra.

Aussi délirant et amorphe qu'il soit, et avec une écriture proche de celles des frères Coen, le film n'en reste pas moins juste et touchant, parvenant à allier humour jubilatoire (les réflexions acerbes des deux filles) et mélancolie, à illustrer cet étrange sentiment d'inadaptation que traînent des personnages habités par la solitude (figuré par l'apparition du personnage de Norman) et une tristesse inavouée, marginales assumées – on reconnaît en Enid une réminiscence aussi comportementale que physique de Daria Morgendorffer – refusant de devenir des fantômes annihilés par la monotonie d'une vie programmée d'avance, s'extirpant alors d'ors et déjà d'une société qu'elles exècrent afin d'éviter qu'elle ne les ronge.

Mais Ghost World, tout en exposant un raisonnement somme toute pessimiste sur la vie en général du point de vue de ceux qui refusent de s'y adapter, s'achève sur une note d'espoir des plus touchantes : même si chacun emprunte une route différente, et quand bien même la notre serait incertaine, il suffit parfois d'une occasion saisie, d'un heureux hasard, pour nous sauver et rendre l'horizon un peu moins morne.

Il suffit parfois d'oser monter dans le premier bus venu.