Archétype du cinéma direct, Grey Gardens se présente comme l’immersion dans le quotidien de deux femmes, une presque octogénaire et sa fille, vivant recluses dans une immense demeure d’East Hampton, lieu de villégiature de l’élite New-Yorkaise. Tante et cousine de Jackie Kennedy, les deux habitantes ont un temps appartenu aux hautes sphères, jusqu’au départ du mari, qui a laissé cette demeure de 28 pièces à son ex-épouse appelant à sa rescousse une fille qui tentait une carrière de chanteuse et mannequin.

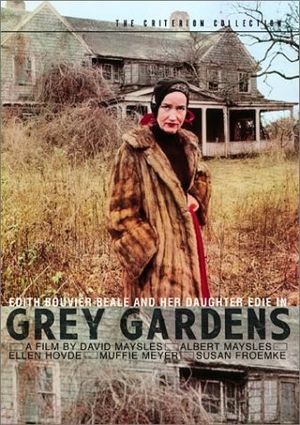

Toute la féconde richesse du film et du dispositif se logent ici : pour que cette ambition d’un documentaire aussi authentique que possible soit honorée, il faut, à l’origine, un sujet on ne peut plus romanesque. Car si le film ne raconte à proprement parler rien de particulier, s’il s’attarde surtout sur une oisiveté un peu angoissante et des journées toutes semblables, ses réalisateurs, les frères Maysles, ont tout de suite perçu le formidable potentiel des résidentes. D’abord curieux par les coupures de presse évoquant leur possible éviction du fait de l’état insalubre de leur maison, ils donnent à voir un décor incroyable : une propriété de prestige totalement décatie, envahie par une végétation galopante, dans laquelle squattent ces deux femmes. Les déchets jonchent le sol, les chats font la loi, tandis que des ratons laveurs ont élu domicile dans le grenier.

Cet état des lieux vaut à lui seul le documentaire ; mais le portrait des deux propriétaires, en osmose absolue avec l’histoire décrépie du bâtiment, va le propulser vers des sommets. Les deux Edith vivent dans une temporalité à nulle autre pareille, mélange d’un présent suspendu, sans projet, sans rencontres, sans travail, et d’un passé à laquelle chacune se raccroche pour faire perdurer une identité qui n’a plus cours. Cette alliance entre la grandeur et la ruine, la beauté (du chant, des gravures, des photographies, de la mer environnante) et la crasse confère à cet univers un charme vénéneux tout bonnement fascinant.

En laissant la caméra tourner, les réalisateurs captent différentes facettes de la vérité : le caractère excentrique des personnages, une insouciance aux rives de la folie, et de très intenses confidences au cours desquelles la tristesse, l’amertume ou l’hostilité font soudain irruption. Sans qu’on ne sache jamais quelle est la part de comédie de ces femmes, si elles croient ou non à leurs affabulations (les nombreux prétendants que se prête la fille, et la manière dont la mère les aurait éconduits), le réel est partout. Dans la fragilité, le caractère profondément touchant de ces personnes qui se livrent sans filtre, comme lorsque la fille chuchote à destination de la caméra, entre paranoïa et confidences, ou dans ces conflits où s’affirme conjointement une aliénation commune et un amour inconditionnel.

La mère est décédée deux ans après le tournage, permettant à la fille, enfin, de vendre la maison et retourner à New York où elle essaya de remonter sur les planches, sans succès ni talent. Elle ignorait probablement que son plus beau rôle avait été écrit dans ce quotidien hors normes et à vif.