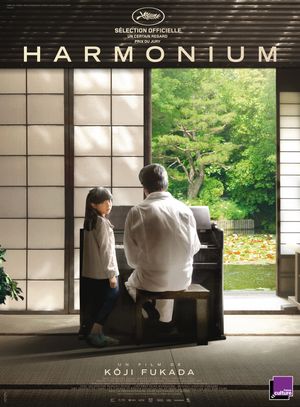

Voilà un film bien curieux, de ceux qui laissent dans un état trouble, indécis. Un mystérieux individu tout de blanc vêtu se fait embaucher et héberger par un ami de jeunesse, s’insinuant insidieusement dans le quotidien de sa famille. Passé un terrible événement central autour duquel le récit s’enroule tout entier, l’homme disparaîtra aussi subitement qu’il était apparu.

La dialectique du vide et de l’embonpoint

Harmonium débute comme un lointain cousin japonisant d’Harry, un ami qui vous veut du bien (Dominik Moll, 2000) ou de Théorème (Pier Paolo Pasolini, 1969), dans une veine qui ne tiendrait ni de l’exercice de style ludique, ni de l’abstraction symbolique. En imposant dans un premier temps une ligne de conduite bien précise, dictée par une narration tendue, rigoureuse et efficace, pour mieux s’en détourner ensuite en empruntant d’étranges chemins de traverse, le récit s’inscrit dans une logique d’éclatement, d’hétérogénéité déstabilisante, entre effusion mélodramatique, tension sourde et tonalités ubuesques. Partagé entre une relative placidité de ton et une écriture prompte à tous les excès – travaillant autant le trop-plein, les débordements à la limite de la vraisemblance, que le retranchement, à travers un récit ostensiblement elliptique et irrésolu –, Harmonium développe ainsi une attitude presque schizophrénique, à la fois fascinante et déceptive, successivement grave et grotesque. La force du film – cette perpétuelle imprévisibilité, cette dramaturgie de l’omission – devient aussi sa plus grande limite, puisqu’à trop s’éparpiller, à trop laisser le soin au spectateur de combler les manques, il donne parfois l’impression d’une certaine vacuité. Ce culte de l’étrangeté crée indéniablement quelque chose, de l’ordre d’un inconfort, d’un bousculement des conventions, mais celui-ci vaut avant tout pour lui-même. Harmonium est un film qui ne manque pas d’idées, peut-être un peu de vision.

Deux et deux font-ils quatre ?

Kôji Fukada réintroduit dans une perspective plus linéaire, moins expérimentale, la structure bipartite, en miroir, qui fit les beaux jours du cinéma de David Lynch (Mulholland Drive, 2001) ou d’Apichatpong Weerasethakul (Tropical Malady, 2004) : arrivé à mi-parcours, le film se reconfigure et retravaille ses motifs sous le mode de l’écho et de la variation. La dynamique secrète du récit imprime ici une double perspective d’intégration/désintégration introduite au sein du noyau familial, par l’irruption d’un élément extérieur tour à tour (et simultanément) rejeté et désiré. Cette logique moléculaire, presque « nucléaire », qui prévaut dans la représentation des relations entre les individus, est indissociable d’un projet critique (un certain état traditionnel du Japon en ligne de mire) et d’un esprit créateur qui aime à se jouer des vertiges combinatoires : que l’on y soit trois – la famille au sens propre – ou quatre – la famille élargie à l’élément étranger –, tout fonctionne toujours par deux dans Harmonium. A l’exception de ces moments brefs mais déterminants où, le temps d’une photographie, les quatre personnages se retrouvent pris ensemble dans un même cadre, le groupe fonctionne en premier lieu comme somme d’individualités et de relations duelles : le plus souvent, il y a celui qui joue, et celui qui est joué, comme un écho à cet harmonium qui traverse l’histoire et lui confère son titre. Le recours au medium photographique n’est évidemment pas arbitraire : il dit quelque chose de la facticité, et par là même de l’impossibilité, de cette union du groupe, puisqu’il la fige – donc, en un sens, la détruit – à mesure qu’il la crée. La fin, en réinjectant au sein d’un événement à l’issue suspendue cette visibilité de quatre corps dans le cadre, ne saurait fixer la moindre certitude chez son spectateur qui, dès lors, se voit contraint de partager le sort des parents, qui s’interrogent, conjecturent, et, en achoppant sur l’ambiguïté fondamentale du réel, font l’expérience d’une aporie définitive.