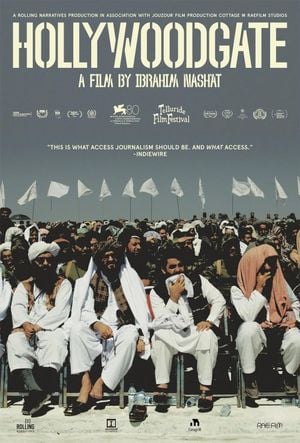

Contrairement à mon habitude, je tiens à prévenir que j'apporterai dans cette critique un jugement idéologique dont vous devriez, en ayant vu le sujet du métrage, deviner le récepteur.

En 2021, après que les derniers soldats étatsuniens aient quitté l'Afghanistan en laissant derrière eux les vestiges d'un conflit vengeur disproportionné de vingt ans et près de sept milliards de dollars d'équipement, Ibrahim Nash'at s'empare de sa caméra pour filmer ceux qui allaient alors diriger son pays. Pendant près d'un an le réalisateur accompagné de son traducteur vont suivre le groupe du nouveau commandant de l'armée de l'air, Malawi Mansour, qui vient tout juste de mettre la main sur une ancienne base militaire de la CIA.

Dès le début du documentaire, le groupe de taliban ne semble pas prêter une grande attention au cameraman, pour la plupart ils ne connaissent pas la raison de sa présence mais s'accordent à penser qu'il s'agit sûrement d'une autorisation qui vient de plus haut.

Dix minutes s'écoulent et nous assistons alors à une scène qui me reste encore gravée en tête : à droite de l'image, le commandant, à une distance qui nous indique que la conversation ne nous regarde pas, éclaire l'un de ses subordonnés sur le rôle du réalisateur qui est là pour "documenter notre vie quotidienne, civile comme militaire, pour un an", il continue son explication dans une intonation toute aussi paisible en ajoutant : "Si ses intentions sont mauvaises, il mourra bientôt".

À gauche de l'image, Ibrahim Nash'at, qui filmait alors concomitament son visage dans un miroir accroché au mur, partage involontairement les changements des ses expressions au fur et à mesure des paroles du taliban.

Le ton est posé. Le réalisateur s'engage au péril de sa vie à filmer le train de vie d'un des radiscalimes les plus pures du monde actuel, pendant une année.

Nous sommes très vite confrontés à l'idéologie mysogine des talibans et il est à chaque répliques de plus en plus compliqué de reconnaître la sincérité des paroles tant elles sont ignobles et archaïques. Si l'un lance le bal en évoquant l'incompatibilité pour une femme d'avoir un travail, l'autre réplique que chacune devrait suivre la loi de la Charia (non pas celle édictée originellement par le Coran sur la lutte anti-corruption, justice sociale, équité, indépendance du pouvoir judiciaire,... Mais celle surinterprettée voire inventée par des groupes extrémistes avec notamment l'enveloppement complet de la femme).

Un dernier conte à ses amis ce que devrait être pour lui une société raisonnée, l'exemple est si abominable que je ne peux le résumer, voici donc l'extrait :

<< Une fois, un musulman à eu une discussion importante avec un infidèle sur le recouvrement du visage. Le musulman était un homme sage.

L'infidèle lui dit : "Tu forces les femmes à se recouvrir entièrement, pourquoi ne les laisses-tu pas choisir ? Laisse-les s'habiller comme elles veulent."

Le musulman savait qu'il devait convaincre l'infidèle avec un exemple.

Il a pris deux chocolats. Il a déballé un des chocolats et l'a jeté au sol, ensuite, il demanda à l'infidèle de le manger.

L'infidèle dit : "Tu crois que je suis stupide ?"

_"Pourquoi ?"

_"Parceque c'est sale !"

Le musulman répondit : "Nos femmes sont comme ces chocolats, une femme non couverte est comme un chocolat déballé. Quand le chocolat touche le sol, il devient sale et inutilisable." >>

Plus tard dans le documentaire nous retrouvons ce même taliban, alors promu pour un poste dans l'armée de l'air. Lors des festivités de sa promotion, un semblant d'espoir apparaît, ou devrais-je plutôt dire une sorte d'éxutoire intenspestif et éphémère s'empare du spectateur.

Alors que ce nouveau pilote partage une euphorie collective, le réalisateur filme au plus près ce dernier, et c'est là où s'échappe momentanément un regard puissant et interrogateur de son visage jusqu'alors morne. Non pas puissant par l'intention de son propriétaire, mais parceque en ce court instant le soldat semble évasif, songeur. Durant ces infimes secondes, notre cerveau qui vient d'encaisser tant d'inépties et d'horreurs doctrinales tente de se rassurer en se leurrant que l'homme prenne conscience de ses agissements.

En ce sens, Hollywoodgate est un documentaire de visages que l'on oublie pas. Les uns sont animés par l'opiniatreté la plus féroce, certains semblent au contraire chercher un sens à leurs actions, un sens à leurs sacrifices, mais le reste (la majorité) ont simplement abandonné la recherche (je fais ici références aux jeunes recrues).

Le réalisateur met en image non seulement l'âpreté idéologique mais aussi les sources de cette extrémisme intarissable. En effet, bien que le djihad contre l'Union Soviétique dans les années 1980 ai permis l'ascension des talibans, c'est cette guerre asymétrique, cette guerre futile ordonnée par un pays (les États-Unis) au besoin de vengeance qui a définitivement radicalisé l'Emirat islamique d'Afghanistan. Le documentaire remet alors en cause l'utilité même de la guerre face à l'intangibilité d'une idéologie.

Et rappelons nous certainement d'une chose : ce n'est pas une nation qui s'élève dans la barbarie, ce n'est pas un peuple conscient qui saccage les valeurs morales et encore moins une ethnie qui possède une rage inée et méphistophélique, mais bien un groupuscule précis et hétéroclite d'hommes aliénés par une ambition de pouvoir sans limite, aveuglés par une haine primitive qui trouve ses racines dans des croyances perverties et altérées.

Hollywoodgate traite enfin de la nature humaine. Chaque civilisation, aussi "avancée" et "irréprochable" qu'elle peut s'auto-proclamer, à baigné, baigne ou baignera à sa façon dans l'atrocité immorale. L'extrémisme taliban est un mal à éradiquer, mais il fait partie d'une sempiternelle lutte contre les vices de l'humain qui connaîtra son expiration seulement lors de la disparition de ce dernier.