Wong Kar-wai a beau avoir visité plusieurs genres (le polar, le film de sabre), la question du couple a toujours été centrale dans ses films : la rencontre, la fusion et la rupture embrasent chacun de ses personnages, qui se perdent dans le dédale de leurs émotions contradictoires, leurs atermoiements prenant la forme d’errances graphiques et musicales.

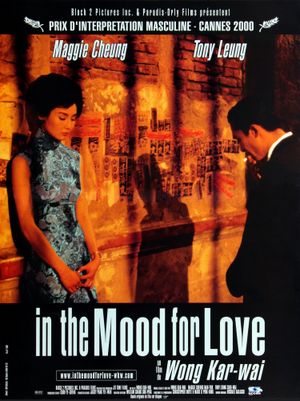

Avec In the Mood for Love, un élément change : ses protagonistes sont désormais des adultes. Le Hong Kong des années 60 (une obsession du réalisateur, déjà explorée dans Nos années sauvages) dans lequel ils évoluent va ajouter à la raideur du contexte, dans un environnement exigu où les regards sont partout, les allées et venues pointées, et le moindre écart remarqué.

Pourtant, cet univers réduit condamne les personnages à la rencontre : l’étroitesse des corridors les oblige à frôler celui qu’on croise, la rue semble un terrain désert où le dialogue ne peut qu’advenir, particulièrement quand la pluie s’y invite pour les contraindre à s’offrir le même abri. Chaque mouvement, la moindre inflexion, se pare d’une beauté qui sublime ces allées et venues quotidiennes, et transfigure un mur décrépi, une ampoule à la lumière hésitante ou un thermos de nouilles en éléments d’un tableau qui pourra traverser les siècles à venir. En parade silencieuse, les personnages s’observent, avancent, hochent à peine la tête, et s’offrent à l’autre sous leurs plus beaux atours - sans jamais se mettre à nu.

Car sur la contrainte des convenances se greffe une nouvelle barrière : la liaison est déjà prise. Leurs conjoints s’en sont chargés, hors-champ, réservant leur idylle à un cadre inaccessible, et dont on ne verra que les conséquences sur l’amour propre des trompés, esseulés presque stupidement l’un en face de l’autre. Il est dès lors impensable de suivre cette voie, cette facilité à laquelle tout le monde cède (Ping, le patron…), indigne de l’ampleur qui fait chavirer ces cœurs épris de grandeur et de dignité.

In the Mood for Love sera donc un récit du seuil, une symphonie du préliminaire : Mme Chan et M. Chow chercheront, dans leur frustration, toutes les voies de la vibration. En jouant, par supposition, l’histoire de ceux qui se sont autorisés ce qu’ils se refusent, ou en écrivant des romans de chevalerie où la dignité idéalisée des archétypes sera le dévidoir rassurant de leurs fantasmes. La chambre 2046 cristallise ainsi un nouvel espace qui s’affranchirait des regards du monde, et pourrait générer une nouvelle temporalité dans laquelle l’éternité s’exprime.

Car le temps, tout autour, ne cesse de ruisseler ; par ces instants de séparation dans lesquels le quotidien reprend brusquement ses droits, par le motif constant de l’horloge qui, silencieusement, rappelle à quel point l’amour brûlant prend progressivement les reflets abrasifs d’une occasion manquée. Le temps, fragmenté, n’obéit plus à une narration stable : les portes s’ouvrent, les robes changent, les rideaux flottent et la pluie constelle la pierre d’une rue nocturne dans une nuit permanente, filée par cette incandescence refusant de s’estomper, et qui va embraser chaque plan. En filmant l’abnégation, Wong Kar-wai atteint l’apogée de son travail formel : une rambarde sur laquelle se pose une main ou les volutes d’une cigarette s’irriguent d’un érotisme capiteux, et la composition des plans chante avec douleur la beauté. Le cadre, sans cesse voilé, barré par un premier plan, des barreaux, de la buée ou des rideaux, donne accès à une splendeur logée dans la profondeur. Une lumière dorée, l’icone d’un visage, le chaloupé de hanches, le détour d’un regard ne sont jamais offerts frontalement ; et tout le monde sait pertinemment qu’ils sont d’autant plus sublimes qu’ils ne sont pas accessibles.

Si le film touche autant, c’est dans sa capacité à faire d’un secret une telle explosion cathartique : tous les ressorts formels - les travellings, les ralentis la splendeur de la photographie, nous séduisent d’abord par leur virtuosité ; mais ils nous bouleversent au même moment parce que nous prenons la mesure de ce qui se joue, puisque la beauté proposée n’est que l’expression de subjectivités se condamnant à garder ces envolées lyriques pour eux. De ce point de vue, c’est évidemment la musique qui capturera mieux ce déchirant paradoxe : valse de la chorégraphie des corps à distance, mélodie nostalgique d’une époque révolue, c’est la répétition d’un éternel présent qui, à chaque occurrence, s’enrichit d’une émotion d’autant plus vive qu’elle chante le renoncement.

Le temps reprendra pourtant ses droits, dans l’irrémédiable passage des années ponctué par des cartons à la noirceur tranchante. Le passé devient une vitre poussiéreuse à travers laquelle on regarde : on parvient à le voir, mais on ne peut le toucher. Le secret sera confié à la pierre d’un temple séculaire, pour accéder à une éternité qui dépasse les vies fugaces des cœurs qui pouvaient le formuler. Quant au génie qui les a donnés à voir, il ne se remettra jamais totalement d’avoir approché à ce point le sublime, qui deviendra le spectre de son œuvre à venir.

Genèse, anecdotes de tournage et pistes d'analyse lors du Ciné Club :

https://youtu.be/rwvCztDOMOc