C’est d’abord l’utilisation inattendue d’un format carré qui intrigue puisque dans la mesure où l’intégralité du film se déroule en forêt, un autre cinéaste aurait probablement opté pour un format plus large. ça ainsi que le choix du noir et blanc et d’un décor volontiers artificiel le rapproche en effet du cinéma muet, mais l’on pense aussi à des films comme Mère et fils, de Sokurov avec son image incurvée ou plus récemment aux Garçons sauvages, de Mandico et sa picturalité sauvage, ainsi qu’à Post tenebras lux, de Reygadas tant la dimension sonore propulse le film au-delà de sa seule puissance esthétique, le film étant là aussi parcouru d’étrangetés, de curieuses apparitions et de saillies burlesques, malgré la force dramatique de l’ensemble. Il y a aussi cette histoire de cycle, qui évoque le cinéma de Naomi Kawase. On meurt, on nait. Un jeune garçon en remplace un autre, son père. Ce dernier, un moment donné, raconte une légende à propos de son grand-père, que lui racontait son propre père.

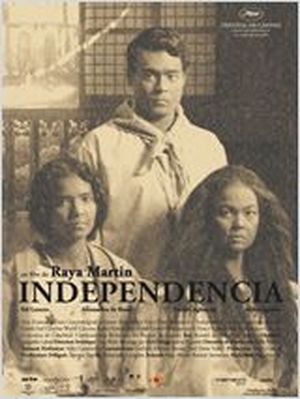

Du point de vue mise en scène, le film de Raya Martin est une vraie découverte, à la fois complètement à part dans le paysage cinématographique autant qu’il fonctionne en hommage aux codes du cinéma hollywoodien du des années muettes puisqu’il s’agit de raconter l’histoire d’une famille philippine en fuite menacée par l’invasion américaine – Si Independencia n’offre aucune date, on peut vite faire le lien et replacer le récit durant l’occupation américaine au début du XXe siècle. Raya Martin nourrit son film d’idées marquantes : Un entracte avec fausses actualités de propagande au beau milieu, qui débarquent après que la pellicule ait comme brulé sous nos yeux, puisque le cinéma philippin a perdu la quasi intégralité de ses archives audiovisuelles. La toute fin tente de coloriser l’image, en clin d’œil aux films de Stan Brakhage, dixit le réalisateur. Et il y a l’idée de ces bulles de pensées ou de rêves avec des surgissements sexuels qui donnent au film une dimension érotique que le cinéma habituellement prude (au temps du muet) oblitère.

Il manque toutefois à Independencia un souffle, une folie, un point de fuite qui permettrait d’y voir davantage qu’une survie statique à l’état sauvage. Le romanesque d’un Satyajit Ray pointe parfois au détour d’une ellipse ou d’un dialogue poétique, mais tout retombe aussi très vite, entre deux extrémités (la fuite puis l’orage) convaincantes. Le temps s’avère paradoxalement long pour un film aussi court. Et si l’on songe aussi au cinéma d’Albert Serra, c’est moins le magnifique Honor de Cavalleria qui nous vient à l’esprit que l’hermétique et paresseux Chant des oiseaux. Entre la fuite en ouverture et l’orage final, il manque un glissement qui aurait permis au film de trouver le bon équilibre. En l’état, c’est un beau film, somptueux d’un point de vue plastique, mais ça manque de chair dans le récit pour dépasser son simple statut d’ovni visuel et surtout sonore : Le souffle du vent, les fortes pluies, le chant des oiseaux, le bruit de la végétation, des cours d’eau, c’est de la contemplation sonore avant tout.