Lettre à Flora

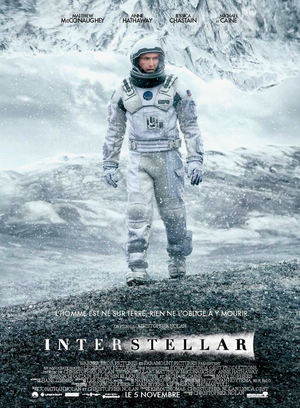

Si le nom de code d’Interstellar a longtemps été Flora’s letter, pour garder le projet secret, c’est que le film de Christopher Nolan n’est pas qu’une odyssée spatiale. Elle n’est d’ailleurs pas ça dans un premier temps. C’est une élégie, une œuvre qui compose en mouvements, qui fragmente le temps, le maltraite, comme Nolan maltraite nos sentiments. Cette lettre de Flora est un film sur la transmission. Pendant la première heure, Christopher Nolan laisse de côté sa machine à spectacle pour filmer l’Humain et le faire vriller sur la corde raide de l’Existence. La partition musicale de Hans Zimmer est imprégnée de cette composition de chair et d’os. Elle est pleine de lyrisme, d’imperfections, qui vont à l’encontre de ses précédentes compositions. Dès les premiers instants, Nolan se distingue de la concurrence. Dans une année 2014 dévorée par les questions du temps (du Boyhood de Linklater au Saint Laurent de Bonello), Interstellar opère cette combinaison, réputée impossible, d’une rigueur scientifique et d’émotions exacerbées. Celles-ci, souvent éteintes derrière le flot de sons et d’images vertigineuses du cinéma de Nolan, trouvent ici un point de fixation fort. Moins mécanique, mais toujours plus opératique dans sa structuration du grand spectacle, Christopher Nolan n’a pas abandonné pour autant sa modélisation de grandes idées derrière des personnages à petite échelle. Il ne fait que les confronter, comme il confronte son cinéma avec ceux qui l’accuseront de redites.

Interstellar, dont les ambitions du cinéaste américain sont bel et bien d’inscrire son œuvre dans la pérennité, aborde de thèmes forts au cinéma, tels que l’héritage. L’héritage d’un père à sa fille (Flora est le nom de la fille de Christopher Nolan), l’héritage du cinéma qui affole autant nos sensations que titille encore aujourd’hui notre Histoire à tous. Le film est puissant, rageur et prend une tournure transcendantale qui donne toute la splendeur à l’ensemble. On ne peut que sentir l’influence du cinéaste derrière le personnage de Matthew McConaughey, un autre passionné frénétique de l’espace que l’on a tenté de museler. Nolan, qui a toujours eu cette chance de réunir les foules grâce à ses films, n’a pas connu l’enfer d’Hollywood comme le connaissent ou l’ont connu certains cinéastes, hier et aujourd’hui. Il n’en reste pas moins que sa réflexion est d’une justesse folle, ponctuée ci et là de dialogues qui laissent supposer cette rage pour le cinéma. Avant donc d’être le titan de science-fiction, auquel on peut lui donner le – trop souvent utilisé – nom de rareté, Interstellar est donc un portrait familial duquel, derrière la poussière du monde, des arts et de la mémoire, apparaît un faisceau de lumière, l’espoir d’un cinéma porté vers l’ailleurs.

Se confronter…

Si le cinéma de Christopher Nolan, jusqu’alors, créait des discordances de plus en plus intenses parmi le public, c’est parce qu’il a lentement imposé un modèle de cinéma à une période où Hollywood n’avait plus besoin d’auteurs ou de têtes pensantes pour avancer. The Dark Knight, malgré de gros défauts, est et reste en ce sens le dernier grand blockbuster de notre siècle. Un monolithe d’action duquel a découlé, de sa puissance noire, multitude de productions qui ont revendiquée cet héritage tragique sans en comprendre la portée. Moins sympathique qu’un Superman en soit, car capable de bousculer nos certitudes de spectateur dans un monde de super-héros que l’on croyait infaillible. Deux ans à peine après The Dark Knight Rises, étonnamment déprécié aujourd’hui, la rupture avec les fondations esthétiques, et non thématiques, de l’univers de Nolan est radicale. L’arrivée de Hoyte van Hoytema en est pour quelque chose. Sorti d’un autre film de SF, tout aussi mélancolique que l’est Interstellar, Her, il abandonne son imagerie mono-chromatique et nette pour le grain de la pellicule.

Tout est histoire d’échange dans cet Interstellar, ce qui le rend aussi terrifiant que ludique, et surtout bouleversant. Permutations des univers visuels (la lumière délavée de van Hoytema avec l’immaculé de Nolan), passage de l’émotion à la terreur, de la science à la foi.

Ce que peu avait jusqu’alors réussi à faire dans la science-fiction, Nolan le fait aisément. La plongée dans l’espace est un basculement dans une nouvelle ère, celle où toutes nos certitudes demeurent désormais inexistantes. Si ce bouleversement ne va pas jusqu’à un mélange des temporalités mais adopte toujours une certaine linéarité narrative, par classicisme, Nolan s’essaie aux fondus, se confronte au silence. A l’instar du Gravity d’Alfonso Cuarón, ce sont dans ces moments qu’Interstellar trouve le ton juste pour exprimer une angoisse grandissante. En outre, le sentimentalisme nouveau à Nolan est utilisé à bon escient, ajoute de la consistance à des personnages-symboles comme les maîtrisent désormais le réalisateur. Fondamentalement, Interstellar n’a rien de différent, mais son expérience ne converge en aucun point avec ce qu’avait livré jusqu’alors Chris Nolan au cinéma.

Au voyage interstellaire.

Au cœur de l’action, ça donne quoi Interstellar ? A l’instar de ce qu’il avait réalisé sur Inception, son meilleur film jusqu’alors, Christopher Nolan fait preuve d’une superbe variété dans ses situations. On passe d’une odyssée stellaire et paranoïaque à un drame familial, peu à peu plongé dans le noir lui aussi, en un clin d’œil. La grande réussite du film est d’avoir su sans cesse renouveler les séquences, de ne pas s’enfoncer dans les passages obligés du genre. Pendant deux heures et demie, Interstellar nous foudroie d’images folles, de plans jamais vus auparavant dans la science-fiction, avec un réalisme sidérant. La question de la relativité du temps donne l’occasion au cinéaste d’amorcer une course contre la montre, et contre la vie, des plus terribles pour le spectateur.

L’ultime échange du film a lieu dans sa dernière demi-heure, lorsque le film abandonne toute sa précision scientifique, pour pleinement se plonger dans l’imaginaire. Le style se fait plus baroque, le temps se matérialise sous nos yeux en cordes. C’est à cet instant que les spectateurs d’Interstellar choisiront leur camp, l’amour pour ce film titanesque ou le désaveu d’un cinéaste qui se joue des sciences pour inspirer le fantasme de la fiction. La participation de Hans Zimmer, qui donne une puissance divine à ce colosse de trois heures, est aussi l’une de leurs collaborations les plus flamboyantes.

Interstellar n’a pas le caractère open space que possédait Gravity, dans le sens où l’espace n’était qu’une masse interchangeable à un récit universel. Le film d’Alfonso et Jonas Cuarón – autre expédition paternelle – aurait pu être, comme dans Gerry de Gus Van Sant, cette longue route de l’Existence que l’on ne parvient plus à retrouver. Il modélise cependant l’au-delà, le dépassement de nos frontières, galactiques et humaines, avec un sens du spectacle inné. Le final peut presque paraître décevant face à la noirceur du voyage, mais il est rattrapé par un dernier plan sous forme d’espoir qui colle avec les thématiques de Nolan. Cet art du dernier plan, que le cinéaste britannique cultive souvent pour créer l’interrogation ou l’excitation, laisse ici place à une certaine plénitude. La solitude n’apparaît plus comme une fatalité, mais comme une promesse vers l’avenir. Interstellar dynamite tous les acquis de Nolan pour en bâtir de nouveaux plus forts, avec un sens du romanesque fabuleux et une structure en ellipses qui donne une tonalité inédite à l’œuvre du cinéaste. Si Interstellar n’est pas une révolution, elle a tout pour devenir un nouveau fondement à un genre, en pleine gestation, qui retrouve sa crédibilité avec les questions du monde. Jamais avait-on vu le genre accoucher d’œuvres si fortes (Gravity et Snowpiercer précédemment) en si peu de temps. Souvent bouleversante dans sa vision de la famille et brillamment anxiogène lorsqu’il pénètre de nouveaux horizons, l’expérience d’Interstellar est une révélation de chaque instant.

Cet utilisateur l'a également mis dans ses coups de cœur et l'a ajouté à sa liste 2014