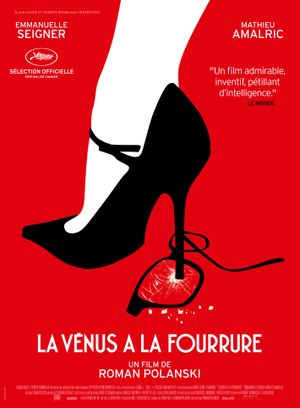

Polanski, les femmes et le théâtre

Certes, La Vénus à la fourrure est un exploit de cinéma, un gigantesque exercice théâtral à souhait, duquel découle une fluidité narrative incomparable, certes, l’on ne cessera jamais d’exprimer notre gratitude envers Roman Polanski dont l’exploit véritable se trouve être le rôle qu’il a pu donner à une Emmanuelle Seigner méconnaissable, sauvage et tout simplement lumineuse, mais il respire dans ce nouveau film du très grand cinéaste un air de déjà vu, un film dont l’audace minimale et le caractère vaguement subversive de son propos (la relation progressivement sadomasochiste entre un metteur en scène et son actrice) empiètent sauvagement sur le plaisir procuré par la leçon de mise en scène entreprise par le cinéaste polonais.

Autour d’un jeu de rôles entre Mathieu Amalric et Emmanuelle Seigner, la maestria de Polanski semble à son paroxysme. Le huis clos, impressionnant d’intensité et de sensualité, ose le grand jeu sexuel que l’on pouvait légitimement attendre du metteur en scène. Comme il l’avait déjà démontré avec son précédent film, Carnage, les relations que lient les personnages par delà les regards, les attitudes importent plus que les dialogues en eux-mêmes, arrivant le fatidique point où l’histoire suit légitimement son cours pendant que nous, obnubilés, regardons un spectacle dont la substance nous dépasse. Dans une gradation progressive, Roman Polanski met en avant les penchants d’un metteur en scène pour son actrice, la situation de domination qui s’oppose et qui, désormais, fait de celle-ci un être, sinon une déesse, intouchable, désirée et qui met chaque tord du personnage d’Amalric en lumière. La pièce, alors fiction, devient réalité et cette réalité elle-même s’en retrouve distordue, le cinéaste s’amusant à faire de notre statut de spectateur l’unique regard à distinguer ce qui est du domaine du fantasme de ce qui se passe réellement dans cette salle.

La mise en scène, tout comme la direction d’acteurs, est splendide. Pendant une heure et demie, le spectacle est continu, tel une pièce directement jouée face à nos yeux. Le découpage du montage permet ainsi une totale fluidité du film à mettre en exergue chacun des points de vue et à faire de la sensation (le travail sur les bruitages est particulièrement réussi), l’attribut principal du film dans son exploration radicale des passions. Cependant, les talents de metteur en scène et la très belle photographie de Pawel Edelman ne suffisent que très partiellement à faire oublier la teneur du propos entretenu par le réalisateur franco-polonais et l’introspection camouflée de sa carrière au travers du personnage de Mathieu Amalric.

Aussi personnel et virtuose qu’est le film aux premiers abords, la lassitude du procédé finit par créer la rupture fatale entre spectateurs et acteurs. La mécanique ne fonctionne plus et l’ultime demi-heure, dans un exercice de style poussif, où les genres s’extraient de toute logique, l’impression de décor figé dans le temps appuyant la libération des sexes, affirme l’œuvre de Polanski, ainsi que toutes les références déposées à l’écran, à l’image de ce théâtre où les improbables décors de western embrassent la grâce du roman de Sacher-Masoch, un capharnaüm dans lequel son créateur tente de tisser autour quelque chose à la fois de vraisemblable et de parfaitement fantasmé.

Mais cette sensation d’artifice autour duquel le cinéaste tourne pendant près d’une heure et demie prend le dessus et la magistrale leçon d’écriture, de mise en scène qu’offre la Vénus à la fourrure n’enlève en rien la constante déception d’un film dont le caractère irrévérencieux et la balourdise sadomasochiste qui en découlent ne dérangeront que les simples ménagères venues errer dans les salles de cinéma par une absolue mégarde. Roman Polanski a beau demeurer un très grand artiste dont le sens de la dramaturgie continue d’entrelacer avec force et passion le burlesque, or, il ne s’emploie désormais plus à surprendre mais à astreindre sa posture anxiogène au service d’un produit fini, mais lisse.