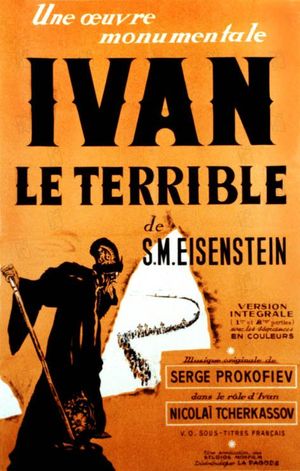

Le jour où Shakespeare a rencontré Staline

IVAN (VASSILIEVITCH) EST LA

Tout commence par une procession, l’imposant défilé accompagnant le sacre d’Ivan, jeune prince de Moscou, désormais tsar de toutes les Russies. La progression est solennelle, rituelle, conforme aux exigences très codifiées de la liturgie orthodoxe – et à ses ors.

Chaque image est travaillée, sur-travaillée, reprise et encore reprise, ponctuée par la musique, belle sans doute mais tout aussi solennelle et très (trop ?) présente de Serge Prokofiev. On recherche la symétrie la plus parfaite, entre deux rangées de cierges, ou d’icônes, ou de plats argentés, ou d’armes même lors des combats, tellement parfaite qu’elle parvient à dissimuler le plus longtemps possible les hommes qui passent au milieu des rangs ; ou à l’inverse on est confronté à des plans obliques, dans un monde qui vacille en permanence, à des plongées et à des contre-plongées vertigineuses, à des profondeurs de champ impressionnantes avec des avant-plans très recherchés, à d’extraordinaires jeux d’ombre, souvent à des très gros plans sur des visages sur-expressifs.

En fait l’action reste presque constamment en suspens. On assiste à une succession de tableaux animés, animés mais très lents, parfois juxtaposés, parfois directement liés,

Le sacre et le mariage du prince,

La première confrontation avec le peuple,

Le siège et la prise de Kazan,

La maladie du tsar, l’extrême onction, les premiers complots des boyards,

Sa résurrection et son appel au peuple.

Pour composer ces tableaux, Eisenstein est accompagné des plus grands techniciens, avec lesquels il travaille depuis toujours :

• Prokofiev pour la partition musicale, évidemment,

• Moskvine (pour les intérieurs) et Tissé (pour les extérieurs, plus rares mais inoubliables) à la photographie

• Le montage hérité de la grande tradition russe du cinéma muet

• Et pour les costumes (somptueux) et pour les décors (très singuliers : des murs très hauts, dont on ne voit jamais le sommet, avec des ouvertures voûtées très basses, sans portes, troglodytiques), des réalisations effectuées à partir des croquis de SM Eisenstein.

Il en ressortira des images magnifiques, les plus belles étant peut-être celles du siège de Kazan (le tsar au sommet du tertre, à côté de la tente impériale, la progression, toujours sur deux colonnes parallèles mais sinueuses de l’armée, les explosions) – infiniment plus impressionnantes que les batailles dans nombre de blockbusters actuels ; ou encore l’apparition sur les murs de l’ombre surdimensionnée d’Ivan ; ou enfin son ultime parcours, en solitaire, en avant-plan enfin face à l’afflux, à nouveau sinueux du peuple qui a fini par le reconnaître.

Tout cela n’enlève pas au film un aspect trop solennel, lent et parfois lourd, également lié au déséquilibre entre action et discours.

Car il n’y a quasiment aucune action dans la première partie d’Ivan le Terrible : la bataille de Kazan, l’empoisonnement de la tsarine, rien de plus. Il y a par contre de très nombreux discours, d’Ivan le plus souvent, des autorités religieuses également, et nombre de messes basses au sein de la cour, constituant autant de bribes de complots.

SHAKESPEARE …

La tension existe certes, mais elle renvoie bien plus à la psychologie qu’à l’action, constamment suspendue. Jalousies, haines mal contenues, volontés de puissance, complots familiaux, nœuds de vipères, solitude de l’homme, solitude du pouvoir, aux limites de la folie. On est bien en compagnie de Shakespeare.

Avec toutefois le sentiment que ce sentiment très profond de solitude, de drame à la fois intime, très profond et bruyamment extériorisé (le pathos slave) pourrait moins tenir au récit et au discours d’Eisenstein qu’à l’interprétation hallucinée de Nikolaï Tcherkassov, muré dans sa solitude, dans ses doutes, explosant soudain, aux évolutions physiques aussi imperceptibles que sidérantes, de la jeunesse initiale, presque juvénile au masque du vieillard mourant, avant de retrouver la sève et la fureur – à l’image de cette barbe insolite qui à la fin semble indiquer la direction au peuple.

IL LES TIENT PAR SA BARBICHETTE.

… ET STALINE

Il n’est pas si étonnant que Staline (qui pourtant se défiait tant de l’art et des artistes) n’ait pas hésité à commander et même à apprécier ce premier film consacré à Ivan. L’histoire y est réduite à quelques bribes d’action et concentrée dans des très longs discours, pour le moins conformes :

- le nationalisme , la fin des féodalités éclatées, des fiefs, leur regroupement autour d’un guide – le prince de Moscou devient effectivement tsar de toutes les Russies,

- la guerre, moins contre les barbares et les nations environnantes (qui n’occupe qu’une toute petite place, certes spectaculaire, dans le film), que contre l’ennemi de l’intérieur – la cour, les puissant, les boyards, seigneurs et bourgeois réunis,

- jusque à la mise au pas de l’église, appelée à contribuer financièrement à l’effort national, avec l’exil contraint de ses représentants les plus élevés dès lors qu’ils ne se soumettent pas à l’autorité,

- contre cet ennemi, l’appel au peuple et l’appui du peuple,

- la nécessité d’un guide unique, d’un homme porteur d’avenir …

Cela pouvait sans doute suffire, à ce moment-là pour Staline, pas encore sensible aux contradictions du personnage (en lutte contre les religieux mais lui-même constamment épris de mystique religieuse), opposé à la cruauté mais sans pitié, voguant en permanence aux lisières de la folie. Shakespearien en un mot.

La pompe du film, son caractère solennel (encore une fois), presque officiel a dû rassurer.

Le film s’inscrit aussi dans une tradition – qui a sans doute aussi un peu paralysé Eisenstein. La narration et l’esthétique d’Ivan sont en effet très parasitées par le poids de cette tradition et on peine à trouver l’indispensable passerelle entre les codes du muet et ceux du cinéma désormais parlant. Ainsi on hésite entre les temps récurrents de très longs discours en plans fixes et les moments absolument muets, caractérisés le plus souvent par des gros plans sur des visages à l’expression plus qu’expressionniste, largement surjouée (et pas forcément bien jouée, chaque personnage, à l’exception évidente de N. Tcherkassov se révélant totalement mono-expressif, même si cette expression unique n’échappe pas à l’outrance, yeux révulsés, masque de sidération ou de rage. La plus grande faiblesse du film est sans doute dans ce hiatus.

P.S.

On l’aura compris, cette critique ne porte que sur la première partie d’Ivan le Terrible, celle présentée en 1944. La seconde partie, si originale, avec l’apparition partielle mais pleinement maîtrisée de la couleur (des pellicules récupérées dans les bagages abandonnés par l’armée allemande en déroute !) où cette fois la solitude et la folie du tsar apparaîtront vraiment en pleine lumière.

Cette fois Staline interdira la sortie du film.

Quant à la troisième partie, elle ne verra jamais le jour.