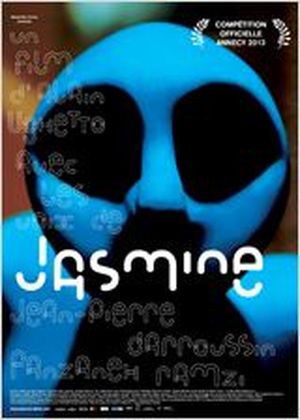

Jasmine par Loreena Paulet

Ce n’est pas un simple documentaire que nous propose Alain Ughetto à travers Jasmine, mais un film aux multiples visages qui informe le spectateur sur la fabrication du cinéma d’animation aussi bien que sur l’histoire du peuple iranien et celle de deux personnes qui s’aiment, le réalisateur et Jasmine, le personnage éponyme. C’est par le biais de souvenirs et d’images tournées que le réalisateur nous raconte cette histoire. Tout au long du film, le réalisateur déploie un large savoir faire dans le cinéma d’animation. Sa main divine et créatrice apparaît à l’écran et forge ainsi un récit intense. L’homme est présent à travers la main toute puissante qui régit les actions des personnages et par le biais du personnage de pâte à modeler jaune-orangée, la couleur de l’Occident, en opposition à tous ces figures iraniennes d’un bleu océanique. Il semble que, comme Focillon, Ughetto nous propose dans ce documentaire un éloge fascinant de la main. « La main arrache le toucher à sa passivité réceptive, elle l’organise pour l’expérience et pour l’action… Elle se mesure avec la matière qu’elle métamorphose, avec la forme qu’elle transfigure, éducatrice de l’homme, elle le multiplie dans l’espace et dans le temps. » C’est ainsi que Focillon perçoit la main, et c’est de cette manière que le réalisateur l’entrevoit dans un film qu’on pourrait qualifier de multidimensionnel. Cette main divine qui s’immisce dans l’image nous rappelle sans cesse que le réalisateur nous raconte son histoire, celle qu’il a construite et à laquelle il continue de donner forme. Cette manipulation revendiquée des personnages met en exergue une certaine conscience du choix. Contrairement aux iraniens dont il nous narre l’histoire, le personnage d’Alain a sa propre existence entre ses mains, il fait mouvoir son corps avec une volonté intarissable de liberté.

C’est également par l’utilisation savante de la pâte à modeler que le documentaire trouve sa force. Il s’affranchit des convenances et des idées reçues qu’on associe au documentaire. Le film s’émancipe du réel brut pour le représenter avec une plus grande sensibilité. Les images d’archives retravaillées et colorisées donnent à voir dans la révolution iranienne un certain lyrisme soutenu par relation tragique d’un Français et d’une Iranienne. Mais c’est surtout à travers la pâte à modeler que le réalisateur donne vie au récit. A la manière de Pygmalion, il fait renaître son histoire et celle de l’Iran, grâce à cette matière qu’il malaxe, aplatit, arrondit et pétrit. Cette matière malléable et métamorphosable envahit l’écran, elle permet par là même au cinéma de s’émanciper de l’écran opaque qui le sépare de son spectateur. Face à cette transformation de la matière, nous ressentons le tact, le savoir-faire manuel dont fait preuve le réalisateur. La matière prend forme, palpite, se modifie sous nos yeux. Elle métaphorise tout ce que l’existence a de plus concret : le corps humain, la mort, la mer, le sable… A travers un nouveau langage des signes et des couleurs, Alain Ughetto donne à son expérience personnelle une esthétique poétique qui frappe la conscience du spectateur. Les relations charnelles, par exemple, atteignent leur paroxysme lorsque les corps des deux protagonistes s’unissent et se confondent pour devenir un seul et même corps. L’union du jaune occidental et du bleu iranien fait naître une matière verte, symbole d’espoir, symbole d’un amour qui lutte contre les différences de culture, contre la révolution qui bat son plein dans les rues de Téhéran. C’est dans cet univers fabriqué que le réalisateur partage une partie de son passé qu’il avait momentanément laissée de côté. Ici, le documentaire redonne vie à l’histoire, non pas par les images d’archives ou par la reconstitution mais par la création et par la matière dans tout ce qu’elle a de pur et de touchant.

Cet utilisateur l'a également mis dans ses coups de cœur.