Difficile d'interpréter un nouveau Joker après les apparitions remarquées de Jack Nicholson et Heath Ledger, tous deux idéaux dans leur registre. Et pourtant, Joaquin Phoenix excelle, lui attribuant un caractère nouveau, une part d'humanité méconnue. Son rôle est plus exactement celui d'Arthur Fleck, l'homme avant la transformation en Joker. On s'intéresse donc ici à ses origines. Quel élément déclencheur le fait basculer dans cette folie qu'il mettra au service du crime dans les œuvres consacrées à Batman?

On découvre alors que c'est quelqu'un de pathétique et vulnérable. Pour la première fois au cinéma, on éprouve une forme d'empathie à son égard.

Le second élément important dans ce film, et qui le fait basculer dans la catégorie des grands, c'est qu'il est le symbole d'une société au bord de la rupture. Le Joker est le produit d'un monde qui ne laisse aucune place aux individus fragiles de corps et d'esprit. Ici plus que jamais, c'est la société dans son ensemble qui fabrique les criminels, avec l'appui des médias et des politiciens.

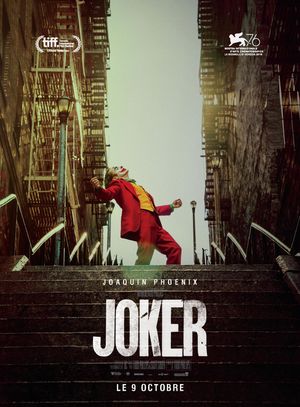

Mais tel le Joker qui danse dans les escaliers, le réalisateur prend des risques, celui d'une mauvaise interprétation de son film dont on pourrait penser qu'il célèbre la violence. Fort heureusement, ce n'est pas du tout l'objectif.

Ironie du sort, lors de la séquence finale le présentateur vedette Murray est victime d'Arthur qui partage des similitudes avec deux personnages incarnés par Robert De Niro : Travis de Taxi driver et Rupert de La valse des pantins. Les références sont évidentes et ne sont pas qu'un simple écho : 40 ans plus tard, le constat politique s'est aggravé malgré les multiples mises en garde.