Ceux qui vous diront qu’il est un enchantement de tous les instants, qu’il ne souffre d’aucune longueur et est étranger à toute grandiloquence vous mentiront. Affirmer qu’il ne s’agit pas là de critères "critiques" serait également une erreur de gardien du temple. Kwaidan est sans doute de ces films qu’on peut ne pas apprécier immédiatement. Sa lenteur peut surprendre, ses boursouflures déranger. Plus qu’opaque, il est solennel, cérémonieux jusqu’à-plus-soif. Merveille formelle, abîme d’ennui, concluront les plus empressés ; ils lâcheront le film en cours de route. Aussi sûr qu’il y reviendront.

Littéralement "histoires de fantômes", Kwaidan réunit, sur une durée fleuve de trois heures, quatre métrages d’inégale durée. Le fantastique aussi y occupe une part inégale, s’insinuant plus qu’il n’occupe l’écran [seule la chute appartient à ce registre dans Les cheveux noir, première partie]. Il se greffe dans le quotidien grâce au catalogue de vices lui ouvrant la brèche. Ainsi se profile une démarche relativement "morale" ; l’égoïsme, l’ambition, la lâcheté, la culpabilité reviennent pour être les motifs du basculement vers l’irrationnel. C’est notamment lors des deux premiers volets que le fantastique intervient finalement comme ambassadeur d’une punition (quoiqu’incrusté explicitement au départ dans le second, avant de se fondre à l’arrière-plan -au premier degré comme au figuré). En somme, dans la perspective qu’il adopte, Kwaidan n’est pas tellement moins réaliste et "social" que l’ensemble de l’oeuvre de Kobayashi, dont les mœurs nippones sont le grand supports [les titres de ses films phares sont assez précis à ce sujet : HaraKiri, La Condition Humaine].

C’est quand il s’écarte de cette approche que Kobayashi engendre un spectacle total. Dans "Hoichi sans oreilles", le troisième segment, il s’intéresse à la mélancolie d’esprits rôdant dans un monde plus ambigu. Un homme vient chaque soir chercher un musicien aveugle pour l’emmener jouer du luth devant son maître. Ce troisième opus cultive le mystère autour de cette expérience nocturne ; là, forcément, l’emphase fait redoubler le plaisir. Lyrique (voir épique), esthétiquement et conceptuellement fabuleuse, la réponse subjugue. Sereine et sublime, Hoichi sans oreilles est la plus longue partie (près d’une heure et demie, soit presque la moitié du film), la plus belle surtout, et justifie largement à elle seule la vision de Kwaidan.

Kobayashi, conscient que son auditoire sera exténué par tant de faste, fait alors un bon choix en achevant son chef-d’oeuvre sur un épilogue plus concis et accessible. "Dans un bol de thé", la quatrième histoire, évoque à l’instar des "Cheveux noirs" (le premier), les notions de l’honneur, du combat contradictoire d’héros tiraillés entre leurs aspirations profondes et leur sens (ou simplement la nécessité) du devoir. Difficile de trancher entre les deux malédictions : préférera-t-on le ton spirituel que prendront les affres de la vie du couple de la première ou le langage voluptueux des samouraï éternels du quatrième ?

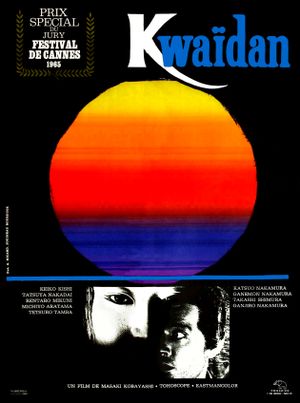

L’ensemble est d’une beauté plastique ébouriffante, d’une maestria technique impressionnante, mais c’est une version raccourcie qui remporta le Prix spécial du Jury cannois en 1965. Il y manquait "La femme des neiges", le second segment, assurément celui comportant le plus expressément les divers symptômes affichés par le film ; les décors peints donne ici plus que jamais ce cachet expressionniste (quand "Hoichi", le troisième tend plus vers la fresque -historique), qui a fait en son temps la renommé de Kwaidan. Mais si les expérimentations esthétiques y aboutissent à un résultat crépusculaire, bigarré et haut-en-couleur, les tares globales sont extrapolées.

Si on s’intéresse de trop près au propos de fond de La femme des neiges, celui-ci devient un agaçant chemin de croix tant le souffle emphatique du film assèche totalement cette partie croulant sous le superflu. Sa narration confine au bavardage pur et simple [tout est asséné à de multiples reprises, chaque conversation (il y en a pourtant très peu) s'étire jusqu'à user son sens – c'est nettement moins le cas dans le premier et surtout le dernier segment]. En outre, on regrettera sa fin timorée (surtout qu’elle annihile quelque peu la poésie à l’oeuvre) dont, pour anecdote, la version alternative est proposée dans Darkside, le film. Largement postérieur -il sort 28 ans plus tard-, le film n’a surtout rien à voir au-delà de son regard sur le prix du bonheur (une part de nécessité jusque-dans l’engagement), puisqu’il s’inscrit dans la lignée des Contes de la Crypte ou de Creepshow. Néanmoins ceux qui l’auront vu grilleront d’autant plus vite le twist. Point de détail contraignant, lorsque la modestie des idées de scénario est flagrante.

On aurait cependant tort de s’arrêter aux points de détails gênants de La femme des neiges. Un film qui, à son plus bas, se contente de n’être que visuellement somptueux au point de friser l’extase, mérite le détour. L’onirisme latent et le style atemporel de Kwaidan confinent au contemplatif. Son ampleur assomme, sa douceur exalte, ses visions nous hantent. Sa nature de chef-d’oeuvre frappe comme une évidence.

http://zogarok.wordpress.com/2014/09/03/kwaidan/