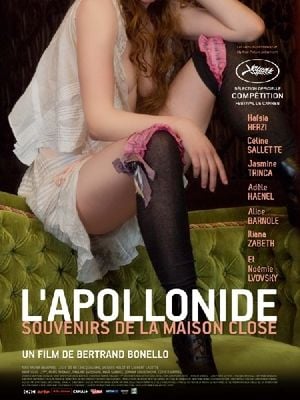

L'Apollonide, souvenirs de la maison close par ThomasJourdain

Quand on pousse la lourde porte de l'Apollonide, on entrevoit un monde de femmes : elles y renaissent, y vivent et y meurent. Ces femmes aux seins lourds et aux formes décomplexées des égéries du XIXème siècle, elles sont le centre du monde pour des hommes riches et âgés, beaux ou laids, avenants ou timides.

Bertrand Bonello fait revivre devant sa caméra les tableaux qu'il devait contempler enfant au Musée d'Orsay : le bordel magnifique avec ses tentures, ses nus grecs et ses boissons qui désinhibent. Un monde de plaisirs fins où comme bien souvent se mélangent le plaisir et la volupté, les désarrois du monde (l'homme venant se perdre quelques heures dans les bras d'une putain), l'envie d'oublier ses problèmes (l'alcool et les drogues) et les maladies de la rue (l'argent et la survie).

Le plus vieux métier du monde est réinventé dans ce film : une lecture naturaliste, digne d'un Zola. Ces femmes et ces filles ne connaissent pas l'amour, elles cherchent le désendettement par un métier qui leur est accessible. L’allusion remarquable sur l’étude scientifique « La prostituée est à la femme ce que le criminel est à l’homme » amplifie encore plus le naturalisme et le cartésianisme de ce film. Ces hommes quant à eux ne cherchent pas l’amour, ils cherchent l’écoute et le plaisir qu’ils ne trouvent plus dehors.

Ce film est fin, propre (ou presque) et s’approche d’avantage du docu-fiction sur la condition de la prostitué au début du XXème siècle que du film racoleur sur le monde de la nuit et de ses plaisirs. La quasi-totalité du film se passe en intérieur, un vrai huis clos où les deux seules scènes extérieures sont un pique-nique au bord d’une rivière : l’instant de liberté de ses filles ; et la scène de clôture avec plan fixe au bord d’une autoroute : la prison est dehors.

Au final, il se passe beaucoup de choses et on est pris de tendresse (et pas de pitié) pour ces filles qui ne sont pas naïves sur le faux-semblant de leur situation. La responsable du bordel, entre marâtre et mère-tendre, joue à la perfection son double jeu. Inquiète sur l’avenir de son établissement et utilisant la naïveté supposée de ses filles, elle dissimule jusqu’au bout le sort fatal du lieu et de ses habitantes. Et puis, près de deux heures après y être entrés ; nous ressortons de la maison, un peu chamboulés et en ayant l’impression d’y avoir vécu toute notre vie. La joie d’être ensemble, la dureté du travail, la confrontation à la maladie, la mort et son cortège de souffrances, la présence de l’autre qui réconforte et l’absence qui déprime : c’est aussi ça, l’Apollonide. On n’en garde que des bons souvenirs.

Cet utilisateur l'a également mis dans ses coups de cœur.