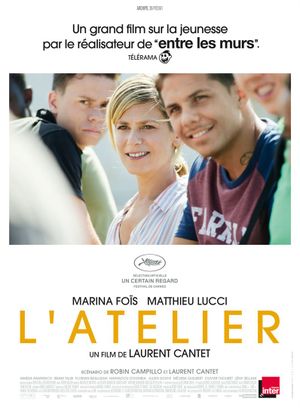

Au moment de définir le cadre dans lequel se déroulera la fiction écrite par les adolescents participant à son atelier d'écriture, Olivia, romancière parisienne à succès en résidence à La Ciotat, impose plus ou moins au groupe la ville portuaire qui les entoure, et dont chacun a arpenté les espaces de nombreuses fois depuis son enfance. L'idée avouée au jeune Antoine, perplexe quant au bien-fondé de cette contrainte, est de se réapproprier ce territoire qui est celui des gamins plus ou moins paumés embarqués dans l'aventure... D'aventure il est effectivement question dans le dernier long-métrage de Laurent Cantet. Une aventure humaine, comme on dit au sortir d'une expérience de télé-réalité, et comme semblent en faire le témoignage attendu et docile la poignée de jeunes gens qui terminent l'atelier à la fin du film. Chacun, ou presque, paraît avoir grandi, paraît avoir exploré une part de lui ou d'elle-même au cours des quelques semaines de recherche et de rédaction qui ont précédé. Pourtant les choses partaient mal : au début de l'été, quand quelques uns semblaient perplexes sur leur capacité à composer un roman du haut de leur petite maîtrise du verbe et de leur manque d'expérience, un autre montrait ouvertement son manque d'intérêt pour un atelier dans lequel il s'était inscrit contraint par une injonction de justice, n'accordant à Olivia qu'une présence distraite lors des réunions programmées du groupe. Et puis au fil des échanges, au fil de l'écriture collective, les uns et les autres se sont pris au jeu. Et les uns et les autres se sont en effet un peu révélés en se frottant tous ensemble à ce projet commun : parmi eux, Malika par exemple, petite fille d'un ouvrier des grands chantiers navals du XXe siècle, a profité du tremplin de l'écriture pour plonger dans ses racines et son héritage intime...

Cependant, peu de développement sera accordé à cette belle aventure et à ces enfants, finalement assez conformes dans leur réceptivité, au désir un peu vaniteux d'Olivia de communiquer - sinon sa passion, en tout cas l'intérêt qu'elle trouve à l'écriture. C'est qu'il ne faut pas s'y tromper : le propos de Laurent Cantet avec *L'Atelier*, s'il est profondément politique et social, ne se situe ni dans une injonction naïve au vivre ensemble, ni dans le portrait téléphoné d'une quelconque jeunesse d'aujourd'hui.

A vrai dire, une interrogation essentielle hante le récit tout entier, et pourrait se résumer à un mot : « pourquoi ? » A tous les niveaux en effet, cette question apparaît d'actualité pour les personnages, et en particulier pour les deux figures principales Olivia et Antoine. D'abord, le récit écrit à plusieurs mains par les jeunes de l'atelier étant un roman noir, il y est question d'un meurtre – et donc fatalement d'un mobile à définir pour le meurtrier. Ensuite, l'investissement que la bande de jeunes pourrait manifester dans l'écriture même du roman demeure un enjeu important pour la bonne avancée de l'expérience. Pourquoi donc tuer ? Et pourquoi écrire ? Ces deux points d'achoppement vont à terme finir par se fondre en un seul pour le jeune Antoine, adolescent fuyant, secret et fragile, pétri de contradictions : prompt aux provocations racistes lors des échanges avec les autres, fréquentant les mêmes milieux d'extrême-droite que sa petite frappe de cousin, il peut en même temps se montrer frère et oncle attentionné, lecteur attentif et sensible, rêveur contemplatif... Cette personnalité retorse va elle-même finir par fasciner Olivia, intriguée (et un peu effrayée) notamment par l'idée du jeune homme de ne donner d'autre mobile à l'assassin du roman collectif que la simple envie de tuer. Idée d'Antoine plus dérangeante encore, c'est la quête d'un plaisir esthétique qui pousserait l'homme à commettre un meurtre, comme le souligne, dans le premier jet d'écriture qu'il présente aux autres, la jouissance de son héros fictif au moment de vider le chargeur de son arme sur une foule. Évidemment, l'esprit du jeune homme, comme celui du spectateur, est profondément marqué par les attaques terroristes qui ont frappé le pays ces dernières années, et il s'agit entre autres ici d'interroger les causes prétendument défendues par les autoproclamés soldats de Dieu, en regard de la sauvagerie de leurs actes.

De fait, toute la dialectique et toute la puissance du film de Cantet se trouvent là, il me semble : dans l'exploration de l'écart entre d'un côté la réalité des interactions de l'individu avec son cadre de vie, et de l'autre la manière dont lui-même se représente ces interactions. Quand la bande de méridionaux voit d'un œil désabusé la bourgeoise parisienne qui les a pris en charge, ils investissent leur relation à Olivia de la charge de leurs préjugés. Lorsque la jeune femme, de son côté, prétend faire œuvre de transmission à travers son atelier, elle se complaît dans le rôle social qu'elle aimerait incarner. Au moment de raconter les quais lessivés par les vagues lors de l'inauguration d'un navire dans les années 60, Malika emprunte la vision d'un autre temps pour s'y inscrire par procuration. Et chacun, tout le temps, tente ainsi de se définir à travers ses intérêts partagés ; à travers en fait une mise en scène de soi, jusqu'à Antoine qui ne cesse de se filmer en train de plonger du haut des calanques – jusqu'à même ces profils Facebook entraperçus, dans lesquels on laisse certaines publications à la disposition de tous...

Dès lors, il n'est pas étonnant de voir se fissurer les masques quand les personnages sont pris en train de les porter un peu trop ostensiblement. Ainsi des larmes voilées d'Olivia lorsqu'elle ou son travail sont remis en question par le groupe mais qu'elle sait, en dépit des émotions qui lui tordent les traits et la voix, qu'elle doit réagir aux remarques lancées par les autres avec le détachement que sa position lui impose ; ainsi également de son malaise aux différents moments où Antoine la perce à jour, dans ses coquetteries d'écriture comme dans l'ambiguïté mesquine de ses tentatives de rapprochement avec lui. Marina Foïs qui incarne la jeune femme, lui confère une intensité et une complexité assez exceptionnelles, toujours à mi-chemin entre l'explosion et le contrôle. De manière générale, la puissance des scènes de groupe tient à la justesse avec laquelle Cantet rend à la fois compte de la dynamique grégaire qui fait se mouvoir les tribus, voire conditionne les comportements – la bande qui court attraper son bus, les amis du cousin d'Antoine dans leurs parodies d'expéditions punitives ou dans leurs soirées saturées d'excitation surjouée... - et l'isolement de l'individu accablé par sa sensibilité propre.

De son côté, Antoine, formidablement campé par un Matthieu Lucci tout en zones d'ombre et en fulgurances, ne veut pas se mentir – ou alors le moins possible : c'est la raison pour laquelle il tient au départ à faire tenir le récit du groupe dans un cadre exotique, loin de lieux qu'il ne connaît que trop bien. A l'instar des jeux vidéo auxquels il s'adonne, le roman doit effectivement être pour lui un lieu d'évasion. Attaché malgré lui à une ville à moitié fantôme (les docks désertés de cet ancien port majeur de la Méditerranée sont à ce titre magnifiquement captés par Laurent Cantet), dont le passé prestigieux et l'identité historique lui sont étrangers, face à un mal-être existentiel partagé par tous ses camarades – et peut-être par Olivia elle-même pour d'autres raisons, il a ainsi mesuré toute la puissance purgative de l'imagination, qui permet de réinventer le monde et de se réinventer soi-même en son sein.

Mais à travers l'acte d'écrire, le jeune garçon va finalement trouver plus que ce placebo qu'il était venu chercher : il va trouver un regard, qu'il s'agira d'exprimer pour se définir enfin, dans une conclusion où l'existentialisme sartrien et où *L'Etranger* de Camus ne seront pas loin. Ainsi, alors que les autres finiront par abandonner le motif même du meurtre et de son mobile dans le récit qu'ils auront écrit sans lui, au profit d'un homicide involontaire insatisfaisant et frileux, Antoine va être appelé à user des deux outils susceptibles de tracer la vérité qu'il porte en lui : le geste et la parole. Le geste, c'est celui qui doit conclure une inquiétante errance nocturne, dans l'écrin sublime des calanques éclairées par la pleine lune. C'est une mort à donner, sans motif, pour la beauté du geste, pour s'inscrire dans l'éternité – pour exister enfin. La parole, c'est un texte à lire pour dire le besoin d'exister, et le danger pour tous de sombrer dans la mise en scène, dans la beauté du geste, dans le faux prétexte et l'égoïsme véritable. C'est un texte sans retour, sans attente, mais qui libère, qui inscrit Antoine dans le monde – qui le fait vivre enfin.