Après Panique à Needle Park sur les rêves perdus de la jeune génération et leur lente dérive, ce sera la rencontre de deux antagonistes réunis pour un même projet à défaut d'autre chose, et leur volonté à prendre leur vie en main malgré un passé chaotique. A contre-pied de certains films où le road movie est synonyme de liberté et de conquête, Jerry Schatzberg opte pour la peinture sociale de l'après Viêt-nam et la fin du rêve américain. Le regard est humaniste et empathique, mais profondément lucide. Le cinéaste réussit, sans l'aspect documentaire du premier, à marquer son métrage par un réalisme brut, sans pathos ni misérabilisme, filmant au plus près ses personnages et déclinant les personnalités avec finesse. Malgré les freins auxquels la société les soumet, nos deux compagnons ne désespèrent pas à remonter la pente, leur nouvelle amitié comme bouée de sauvetage dans un monde oppressant et anonyme.

La photographie de Vilmos Zsigmond déjà à l'œuvre sur les film de M. Cimino, donne aux scènes un aspect hors du temps, voire nostalgique, jouant de teintes doucereuses et passées, mettant en valeur les espaces isolés et les routes désertes, l'urbanisation et les décors peu engageants qui rejoignent le morne périple de nos deux laissés-pour-compte. L'envers du décor mais un beau pied de nez à l'adversité par la bouffonnerie du plus jeune, Francis, qui permet de désamorcer les tensions en réponse à la haine ambiante. Le rire plutôt que la violence des échanges, mais l'exercice trouvera ses limites. Une prison où l'on s'échoue encore, où l'ennui pousse aux agressions et à la perte de l'innocence, des bars où la bagarre semble être le seul moyen d'exister et les ressentiments de femmes abandonnées qui appuient la misère sociale et actent le drame à venir, sans jamais l'invoquer au moment où on pourrait s'y attendre.

Mais le constat est sévère.

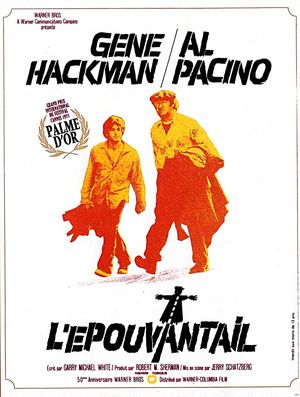

Schatzberg retrouve Al Pacino, après sa première collaboration sur Panique à Neddle Park. Après le Parrain, et dans un autre registre l'acteur prouve son talent, même si on y retrouve les regards et mouvements frondeurs qui par la suite, feront son jeu. Gene Hackman est déjà égal à lui-même et impose son personnage pilier, aux relations sociales approximatives, s'adoucissant au contact de son jeune compagnon qui lui, semble perdre pied et se confronter à la réalité, à mesure que la lucidité de Max le gagne, jusqu'à éveiller le traumatisme et trouver la folie au bout du chemin.

Personnages banals et absence d'héroïsme, une histoire qui aujourd'hui n'aura rien de bien original. Un road movie où les allers retours et les retours en arrière au propre comme au figuré, trouve sa force dans le jeu des acteurs et le ton particulier du film, entre tragique et légèreté.

S'inscrivant dans la mouvance cinématographique des années 70 le photographe Jerry Schatzberg rejoint les cinéastes émergents, et leur portrait d'une Amérique en berne que sont Scorcese, avec Taxi Driver, Hal Hashbi avec Le retour et bien sûr John Schlesinger avec Macadam Cowboy et signe avec l'Epouvantail son troisième long métrage. Tout autant politique et déprimant, un portrait d'une Amérique désenchantée, et un prix au festival de cannes de 1973. Une belle surprise, à découvrir.