On suit dans L’humanité Pharaon de Winter (petit fils du peintre) qui est un homme extrêmement seul. En effet, depuis la mort de sa fiancé et de sa fille, il est endeuillé, triste et solitaire. Il passe tout de même du temps avec un couple, Domino et Joseph, à tel point qu’il est qualifié par sa propre mère — avec qui il vit — de “troisième roue de la charrue”. À travers ce personnage, les spectateurs suivent un homme dans un monde bestial où les silences sont nombreux, les moments d’ennuis le sont tout autant. Il y a aussi du sexe, de la violence, des meurtres. Cette animosité ne se limite pas à sa terre natale. Ainsi, à Londres, il est témoin d’une bagarre de rue, dans l’indifférence la plus totale.

Pharaon a un fort contact avec la nature, à tel point que sons et lumières inhabituels l’effrayent : il va se boucher les oreilles quand un avion passe au dessus de lui, s’énerve contre un camion qui va trop vite, est surpris par un train, ou ferme une fenêtre quand le soleil est trop fort. Son rapport aux autres est assez inhabituel mais très sincère, il se montre d’une affection sans limite à l’égard des personnes bienveillantes envers lui. Il ne serait d’énumérer toutes les scènes montrant cet aspect, mais on en retiendra juste une seule. Lors d’une visite dans un hôpital psychiatrique, Pharaon va enlacer un médecin à qui il doit rendre visite, au point d’en oublier la raison pour laquelle il est venu. Il est humain, encaisse énormément sans broncher, et finit par craquer plus d’une fois.

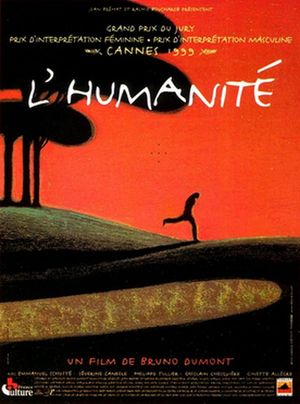

Les trois prix à Cannes sont totalement mérités, le film m’a véritablement transporté.