Dans les adaptations de manga au sein du studio Ghibli, on répertorie finalement très peu de tentative de la part des artistes au sein de la compagnie. Hormis les deux fondateurs Hayao Miyazaki avec Nausicäa de la vallée du vent dont c’est son propre manga et Isao Takahata avec Mes voisins les Yamadas, la seule autre adaptation d’une bande-dessinée japonaise pour jeune adolescent(e)s au cinéma est un manga Shojo en 2 tomes pré publié en 1980 dans le magazine Nakayoshi. Dessiné et scénarisé par Chizuru Takahashi et Tetsuro Sayama.

Un genre auquel j’adhère très rarement au vu de mes expériences sur certaines séries animées du style comme Entre Elle et Lui chez Gainax, parce qu’avec le Shonen c’est un des mangas à public cible les plus codifiés sur le sol japonais. Et dont il serait impossible d’en répertorier une liste complète à moins d’y passer une année entière à base de café ultra fort devant son bureau en mettant au placard son hygiène corporel et en cohabitant avec les mouches et une montagne de paperasse.

Ceci étant dit,Ghibli n’est pas Gainax, le format est ici un film et non un animé effectué avec des moyens limités dans une mauvaise période pour le studio. Et même si les délais n’étaient pas à l’avantage de la production, ça ne l’a pas empêché de sortir dans les temps.

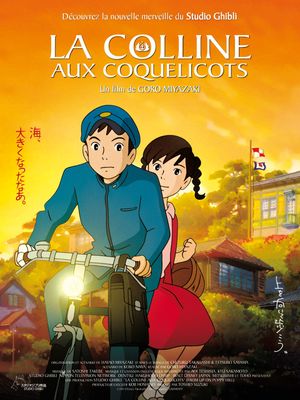

Goro Miyazaki doit de nouveau tenter de faire ses preuves après un très inégal et frustrant Contes de Terremer, et sur ce point il faut lui reconnaître des progrès notable. La présentation visuelle étant bien plus soigné et plus proche de la patte graphique d’un film de la compagnie, les couleurs sont plus vives et le chara-design moins simple, et le contexte choisi pour l’histoire d’amour entre les deux principaux personnages apporte un plus au studio. Goro Miyazaki s’intéressant à la période des 60’s après la guerre de Corée avec pour fond une histoire d’amour entre jeunes gens ayant vu le jour après cette période et la restauration d’un patrimoine culturel pour lesquels la jeune génération se bat pour la préserver à travers le Quartier latin.

En plus ces personnages ne vivent pas dans l’ombre des créations du père Miyazaki comme ceux des Contes de Terremer, à défaut d’être aussi bon. Umi et Shun les premiers, chacun attachant à sa façon et partageant une chimie assez bien construite lors de leurs premiers échanges. Et Goro Miyazaki semble mieux réussir à faire vivre quotidiennement ses protagonistes à travers les moments de vies partagés entre eux (la rénovation du Quartier Latin assez amusante). Cependant le problème principal du film reste identique à son prédécesseur, il ne dépasse pas le stade du petit film de détente lambda qui a déjà été vu autre part en plus subtil et en plus fin.

Détail qui se confirmera dans les dialogues qui ne sont pas toujours très recherché (ou même trop rentre-dedans et direct lors du premier assemblée du Quartier Latin auquel on assiste) ni très fine quand on touche au mystère du père d’Umi présumé décéder

et qu’on passe par le chemin de la relation fraternelle qui constitue un obstacle très vain et auquel on a du mal à croire (pour preuve la dernière réaction de Shun après avoir déclaré la « vérité » à Umi laisse rapidement prévoir la suite).

Car c’est tellement éculé et dépassé qu’on se doute d’ors et déjà qu’il ne tiendra pas jusqu’aux dernières minutes. Ou alors il fallait l’assumer jusqu’au bout et se décider à surprendre, chose que ne cherche pas à faire Miyazaki fils.

Dés lors, pour peu que quelqu’un soit coutumier avec la filmographie du studio, il ne peut qu’être déçu de voir une fin aussi simple à entrevoir. Le manque d'ambition n'aidant pas à donner plus d'ampleur ou de force à La Colline aux coquelicots.

Mais on pourra toujours se consoler sur le capital sympathie des personnages secondaires et le dépaysement temporel du cadre dans lequel Shun et Umi évoluent. S’ils n’ont pas le droit à un développement intime, leur cohésion de groupe paraît toujours assez crédible du côté du foyer d’Umi comme au sein des membres du Quartier Latin qui fait planer un petit air de légèreté tout du long. Air de légèreté accentué par la musique parfois chouettement Jazzy de Satoshi Takebe et l’interprétation d’Aoi Teshima aux chansons déjà présente pour Les Contes de Terremer.

Mais peut être une présence de légèreté trop accentué justement qui empêche l’émotion de véritablement se manifester en plus des moments qui sont soit trop court ou trop direct pour toucher le public, et pas toujours aidé par la mise en image comme les flash-back pas toujours impeccablement raccordé au récit. Concrètement c’est une bonne production à voir en fin de journée quand on n’a pas envie de se prendre la tête, pas toujours rythmé sans reproche en termes de timing mais il ne tente pas de prendre de grand air et remplit son quota de détente pour le spectateur.

Mineur au sein du studio mais réalisé avec plus de cœur que le coup dans l’eau qu’a été Les Contes de Terremer, La Colline aux coquelicots ne s’inscrira peut être pas dans les annales mais remplit tout de même bien mieux le catalogue de la compagnie symbolisé par la grosse peluche de 1989. Ce qui est déjà un plus.

Anecdotique mais plutôt plaisant.