Stockton, Californie. Billy, une ancien gloire locale de la boxe, émerge lentement de son sommeil alcoolisé. Pour la énième fois depuis qu'il a raccroché les gants et que sa femme l'a quitté, il se lève avec de bonnes intentions. En général il s'en tient à ça et part écumer les bars de la ville et gagner sa croûte comme saisonnier dans les champs d'oignon. Mais contrairement à hier, avant hier et la plupart des jours précédents, aujourd'hui est un jour spécial puisqu'il va s'y tenir. Mais il s'agit de ne pas trainer, l'esprit d'initiative étant une chose rare et surtout incroyablement volatile pour Billy. La chaleur étouffante de la Californie et les vapeurs d'alcool suffisent généralement à nous le rendre apathique. Direction le gymnase, donc, et le ring pour tenter, soyons fous, un ultime retour dans la partie. Là-bas il rencontre Ernie, un jeune adulte de 18 ans taillé pour la boxe qui donne quelques coups dans le sac de frappe et chauffe le cuir de la poire de vitesse, et lui propose un petit combat pour le plaisir, après quelques saut à la corde. L'ex professionnel en prend pour son grade. Sans prendre une raclée, il découvre néanmoins chez son adversaire un potentiel énorme et un champion en devenir. D'autant plus que ce n'était alors que son premier combat. Voilà peut-être sa revanche sur le vie. Il le briefe rapidement et le rencarde avec son ancien coach Ruben.

La-bas, au gymnase du Lido qui en vit grandir plus d'un, Ruben fait le même constat que son ancien poulain : il y a là l'étoffe des plus grands et pourquoi pas d'un futur champion du monde poids moyen, voire carrément lourd après quelques années. A la condition toutefois qu'il en veuille et qu'il travaille dur. Travailler dur c'est ce que fait Billy tous les jours maintenant, sous un cagnard infernal, à ramasser des oignons, cueillir des noix ou bêcher la terre meuble de la côte Ouest. Un travail éreintant certes mais sur lesquels les Joad n'auraient pas cracher quarante ans plus tôt. Le vrai problème de Billy est ailleurs. Il est dans sa solitude, son sentiment d'abandon : abandonné par la boxe qui ne veut plus de lui, abandonné par son coach un certain soir de combat au Panama, abandonné par sa femme à cause de sa décrépitude, abandonné par la vie... Dans les bars qu'il fréquente, des silhouettes usées, akinésiques, fantomatiques et des regards perdus, lointains et fatigués comblent son vide existentiel. Il y en a une en particulier, une poivrote volage, Oma, qui tangue de bars en hommes et s'accoude tous les jours aux même comptoirs que lui. Elle lui est irrésistible. Il l'aime comme il aime la bouteille : elle lui renvoie le spectacle de sa propre déchéance. Il la déteste.

Ernie ne s'en sort pas beaucoup mieux que lui. En fait il suit la même trajectoire que son mentor au même âge. Il est beau gosse, talentueux mais ne peut s'empêcher de gaspiller sa jeunesse. Contraint au mariage par son manque de précaution avec sa copine, il rejoint très vite Billy sous les noyers pour subvenir aux besoins de sa future famille. Ses combats non plus ne se déroulent pas comme prévus. Il ramasse quelques cartons, même si le bilan est positif, mais tout de même. Il lui manque quelque chose. La paternité. Et effectivement, le jour de la naissance de son enfant Ernie a franchi un cap. Celui que n'a jamais su passer ni Billy, ni Oma. Mais malgré la porte de sortie, le déclin moral est déjà bien entamé. Et un soir où les deux boxeurs se retrouvent derrière le comptoir d'un bar, accoudés autour d'un café, le plus vieux s'interroge dans un éclair de lucidité si le vieux barman décrépi qui les a servi en tremblant n'a jamais été jeune une fois dans sa vie...

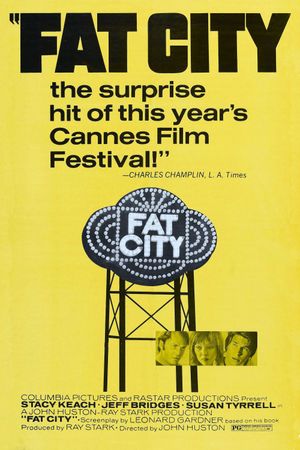

Je n'irai pas par quatre chemins, Fat City est un vrai trésor caché dans la filmographie brillante de Huston. Si les années 40 (The Maltese Falcon, The Treasure of the Sierra Madre), 50 (The Asphalt Jungle, Heaven Knows, Mr. Allison) et 60 (The Misfits, The Night of the Iguana et surtout Reflections in a Golden Eye) furent jalonnées de ses chefs-d’œuvre les plus connus, sa fin de carrière recèle de pépites méconnues pourtant aussi pures que les joyaux de ses débuts. Fat City est de ceux là. C'est du John Huston à l'état brute : un film complexe dans sa simplicité, mélancolique, désenchanté, décharné... Il fait parti de ces films des années 70 et du début des années 80 comme par exemple Cutter's Way ou The Last Picture Show (à chaque fois avec Bridges) qui traitent du déclin d'une société américaine sur le plan économique mais surtout idéologique et de la recherche d'un nouvel ordre moral. Mais comme celui-ci sort de l'esprit du plus intelligent et cultivé réalisateur américain, il est plus évidemment que ça. Il y a autre chose derrière cette lente déchéance humaine. Une scène, un personnage résume le film à lui tout seul : après son combat contre Billy, Lucero, un boxeur du même âge et de la même trempe que son adversaire, sort en dernier des vestiaires et quitte la salle qui l'a vu perdre ; s'il zigzague en esprit dans les méandres de sa solitude il continue à marcher droit vers la mort où on corps meurtri par des années de combat le précipite.

Comme dans la majorité des films de sa seconde partie de carrière (depuis The Misfits en fait), Huston parle du temps qui passe, d'individus qui courent après leur jeunesse passée et gâchée et de la malédiction de l'Homme qui paie toute sa vie le crime d'avoir fait deux au lieu de ne faire qu'un. Évidemment l'échec n'est jamais loin avec ce cher John. Celui du portefeuille et de l'épanouissement personnel comme celui de l'amour et de l'amitié. Si Huston n'a qu'une foi modérée dans les institutions (le mariage par exemple), il n'en a en revanche plus la moindre sur l'homme. Et pourtant il n'hésite pas à lui trouer des circonstances atténuantes, des blessures profondes et secrètes qui expliquerait sa série mauvais choix et ses exactions envers les autres et surtout envers lui-même. Il filme avec une infinie tendresse ses héros se débattre dans leur solitude et leur tristesse et les observe d'un œil bienveillant lutter dans l'enfer du ring, du champ d'oignons et du domicile conjugal comme dans autant de combats dérisoires perdus d'avance. Un petit chef d’œuvre dans lequel Stacy Keach en impose en homme démoli, Susan Tyrrell émeut en alter-égo féminin de Billy bien plus avancé dans la déchéance (elle n'est pas sans rappeler Piper Laurie dans la bombe de Rossen The Hustler) et Jeff Bridges n'en finit plus de m'étonner (ses choix de carrière dans les années 70 et 80 frôlent le sans faute). Un film rare lorgnant sur Steinbeck (on entend Salinas et Monterey à deux reprises) et bien étayer par son titre, qui de l’aveu de son auteur Leonard Gardner (dont le film est une adaptation de sa nouvelle éponyme), signifie ironiquement l'El Dorado (dans l'argot afro-américain aller à Fat City c'est aller à Babylone).

Cet utilisateur l'a également mis dans ses coups de cœur.