Plusieurs options s’offrent face à la méchanceté : la blâmer, la savourer, ou s’en amuser. Lánthimos appartient à cette catégorie un peu irritante de cinéastes (avec Von Trier, Haneke ou, pire encore, Noé) qui lorsqu’il annonce un nouveau projet, s’y attaque au pied de la lettre. Après avoir imaginé une société dystopique farfelue (The Lobster) ou dynamité assez laborieusement les élites américaines (Mise à Mort du Cerf sacré), le voici qui fait le siège du royaume britannique du XVIIIème siècle.

Les aficionados se réjouiront et en auront pour leur argent, dans ce portrait de très basse-cour, où les animaux domestiques ont d’ailleurs une place de choix, des canards aux pigeons en passant par les lapins, ersatz de tous les enfants mort-nés (17, tout de même) d’une Reine tout sauf mère.

Tout n’est que mensonge, manipulation, intrigues et trahisons, alors que le destin du Royaume, notamment cette éternelle question de la guerre contre les Français, se règle davantage avec les langues dans les cabinets obscurs que la parole d’une Assemblée emperruquée. L’intrigue générale est finalement on ne peut plus convenue, sorte de récit initiatique pervers d’une courtisane parvenant progressivement à tirer son épingle du jeu dans ce monde où l’éducation se fait par la violence, le viol et l’humiliation. Ainsi soit-il, choisissons nos armes.

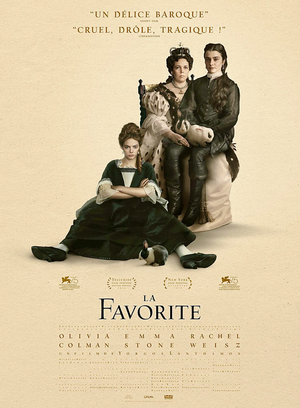

Le trio féminin s’offre donc une passe d’arme saphique du plus bel effet, à grands renfort de métaphores où l’on parle stratégie en dégommant des volatiles, où l’on frotte les escarres de la reine pour mieux remonter vers ce qui lui reste d’intimité, et où l’on joue une parade amoureuse sylvestre à grands coups de torgnoles. Le langage est ordurier, la laideur omniprésente, les anachronismes brandis (une danse très rock’n roll) et la corruption généralisée : des divertissements (orgies, batailles de fruits), du pouvoir et de la chair elle-même. C’est surtout l’occasion d’une rivalité de comédiennes qui se vautrent avec enthousiasme dans la fange de ces compositions, et offrent une palette aussi grotesque que rutilante. Olivia Colman est formidable dans son effondrement de la chair, Rachel Weisz brillante dans la violence lucide de sa stratégie et Emma Stone sort un peu de ses gonds avec un finesse bien plus notable que dans Birdman.

Très vite, dès le départ, en réalité, la coupe est pleine. Lánthimos le sait, l’assume et l’explore : il filme surtout le débordement. La splendeur de sa reconstitution (les décors, les bâtisses, les jardins, les appartements, les étoffes, les maquillages) na d’égale que le trop plein qui sature l’image, où l’on vomit d’ailleurs à plusieurs reprises.

A l’ombre du sublime et pesant Barry Lyndon, le contre-pied consiste donc à faire dans l’épaisseur – alors que Kubrick pervertissait la splendeur de son esthétique par la finesse acerbe et triste de l’ironie. La mise en scène est redondante, s’impose, se déroule en trajets dans ces couloirs, ces plans picturaux qui figent dans leur décadence une cour qui a pourtant encore le pouvoir de conduire une nation et un peuple dont on ne verra presque rien, relégué dans un hors-cadre où une brève incursion donnera l’idée d’une autre couleur de l’enfer.

Régulièrement, Lánthimos opte pour l’ultra-grand angle, voire le fish-eye : l’effet est dérangeant (particulièrement quand il l’associe à un panoramique brutal et nauséeux pour donner à voir le contre-champ), et sa répétition questionne. Elle est au cœur de son projet. Techniquement, le grand-angle lui permet de tout voir ; pour les scènes collectives se construit un tableau qui représente une foule, un instantané collectif qui se fige étrangement. Pour les scènes intimes, il place ses personnages seuls au milieu d’espaces qui dévoilent un luxe ostentatoire, accentuant les vides d’une chambre à coucher devenue inhabitable. Mais c’est surtout la distorsion qui intéresse : déformée sur les côtés par des courbes, la peinture tangue et malmène la vision officielle que l’époque voulait transmettre. Outrée, la vision est saturée par les tentures et les dorures, allonge les trajets dans cette coursive devenue sphérique, et accroît l’artificialité de l’image. Se joue ici, en somme, une obscénisation de l’esthétique.

C’est là la méchanceté véritable de Lánthimos : celle faite à son talent de formaliste. Et son humour se ressent aussi dans ce relais fait à la décadence d’un monde pourtant raffiné et prestigieux. Alors que la dernière séquence fait enfin surgir une forme de justice morale par l’avilissement de celle qui pensait avoir triomphé, mais se retrouve face à son réel statut d’objet servile, l’essentiel est ailleurs. Le sarcasme qui condamne les personnages trouve sa continuité dans l’outrance avec laquelle la laideur baroque s’impose au spectateur. Par cette pirouette presque autodestructrice, le petit malin moraliste et sadique s’offre une tangente, et colore la méchanceté d’une lucidité autrement plus retorse et passionnante, propice à pardonner bien des lourdeurs.