Le jour où Platon, Freud et Spielberg se sont croisés à Nanarland

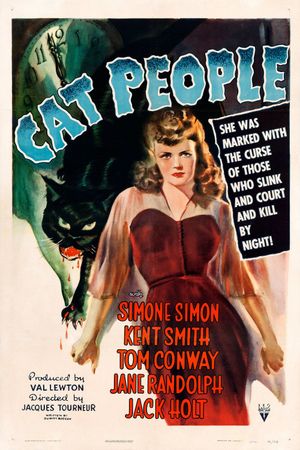

Qu’on ne s’y trompe pas – la Féline est un film de série B. Qui s’inscrit dans le projet confié par la RKO au producteur Val Lewton de relancer le filon des films d’horreur pour concurrencer le Studio Universal en quasi situation de monopole sur le genre. L’énorme succès de la féline devait sauver la RKO de la faillite.

Série B, donc budget des plus réduits : 4 acteurs (et quelques comparses), un décor quasi unique pour les scènes d’intérieur (un appartement avec escalier inauguré récemment par Orson Welles pour la Splendeur des Amberson), le zoo du coin (plus exactement une cage du zoo) pour les extérieurs.

En fait, pendant près de 40 minutes (sur les 70 du film …), on n’est pas très loin de Nanarland :

• Une citation, évidemment fausse, attribuée au Dr Judd (personnage du film …) qui ne déparerait pas dans une « œuvre » de Ed Wood : « … de même que le brouillard persiste dans les vallées, de même le péché ancien persiste dans les profondeurs … »

• Un récit à dormir debout, la légende d’une étrange secte de sorcières, moitié femmes moitié panthères, dont les descendantes redeviennent panthères quand elles sont saisies par l’amour ou par la jalousie …Cela dit, tous les récits classiques fantastiques sont ce cette eau, et l’on retrouve ici beaucoup du mythe de Dracula, avec son van Helsing réincarné en psychiatre, la Serbie à la place des Carpathes et même une croix – qui à un moment « crucial » du film protègera les héros.

• Et surtout cette longue première partie constitue un spoiler permanent (un comble pour un film fantastique fondé sur la surprise) – l’héroïne redoutant constamment, et à voix haute, de se transformer en panthère, cette crainte obsessionnelle étant régulièrement illustrée par le dessin d’une panthère transpercée d’une flèche, par une statuette représentant le héros serbe avec une panthère au bout de son épée, par des passages réguliers au zoo auprès de la cage de la panthère, par des rugissements répétés, des peurs paniques d’animaux familiers etc.

Mais, dès le début, la Féline est sauvée par sa réalisation – à travers des figures parfaitement maîtrisées : très beaux clairs-obscurs, jeu constant sur les ombres, effets sonores réussis, et plus tard une excellente utilisation du hors champ. Et le film prend rapidement une nouvelle dimension.

PLATON, ou LE MYTHE DE LA CAVERNE

Un jeu permanent sur les ombres justement – qui viennent constamment doubler les personnages, les grossir, les multiplier, parfois, sans prévenir, les transformer. Alors ils finissent par ne plus savoir qui ils regardent, et le spectateur lui-même finit par comprendre que l’essentiel se cache, sans doute, derrière les ombres à décrypter au-delà des apparences.

Dans ces conditions, autant s’adresser à un expert.

FREUD CONSULTE

L’idée de convoquer la psychanalyse vient sans doute de Val Lewton – à une époque où elle était encore mal connue, sujette à tous les délires approximatifs, entre science revendiquée et croyances naïves (ainsi la citation du prologue …), entre étude de l’esprit et connaissance de l’âme, comme le dit une des formules les plus étonnantes du film.

De fait la Féline traite, très largement, de la frustration sexuelle, de l’opposition entre le corps et l’esprit, de la tentation et de la répulsion pour la bestialité … Et que le rôle de Van Helsing soit précisément confié à un psychiatre (toujours armé d’une canne épée) constitue pour le moins une déclinaison renouvelée du mythe.

La grande réussite du film, à travers les trois ou quatre scènes remarquables, en crescendo, qui s’enchaînent dans sa seconde partie, tient précisément dans le fait que l’action (toujours très parcimonieuse) se déroule constamment dans le hors champ. Tout est suggéré, parfois montré mais aux seuls témoins, jamais au spectateur, parfois même gommé, comme un leurre,

Ainsi du rugissement d’un fauve immédiatement transformé en moteur de bus salvateur,

Ainsi du jeu sur le bruit des pas lors de la poursuite, amplifié (en même temps que les cadrages sur les deux femmes se font de plus en plus serrés), puis soudainement abandonné,

Ainsi de l’inconnu, derrière le noir épais, dans la scène de la piscine,

Ainsi des griffures qui ont lacéré un peignoir de bain,

Ainsi de l’ombre sur le mur du bureau, de la silhouette furtivement aperçue, sitôt disparue sous la table,

Ainsi du bruissement du feuillage dans le parc du zoo,

Et à ce moment-là le spectateur pourrait presque en arriver à voir là travers les feuilles l’image subliminale, l’illusion d’une panthère, tellement la suggestion et la tension qui en résulte sont fortes.

Tout est suggéré.

Dans ces conditions pourquoi Spielberg, alors qu’on attendrait plutôt, le thème semblant l’imposer, le personnage de Cat Woman ? Celle-ci est d’ailleurs présente, le temps d’une séquence très brève, au début du film, et d’un salut sibyllin en serbo-croate. On ne la reverra que bien plus tard dans l’histoire du cinéma. Mais Spielberg ?

SPIELBERG ou LES DENTS DE LA MER

Jaws reprend, de la façon la plus brillante, le procédé de la suggestion (avec la tension, l’angoisse extrême, justement parce qu’on ne voit pas) remarquablement inauguré dans la Féline. Mais de façon inversée : c’est toute la première partie, celle où le monstre n’est pas visible, qui crée précisément cette tension insoutenable. La suite avec le gros requin de carton pâte dévoreur de bateau me semble nettement moins bonne.

A côté des films d’horreur immédiate, proposés en quantité industrielle, Lewton et Jacques Tourneur proposent une nouvelle approche de la peur – moins on voit (ou de façon plus que rapide), (ou sous la forme d’ombres incertaines), plus on imagine, plus on croit et plus la peur finit par s’installer.

Cette façon de procéder (peut-être aussi liée à l’absence de moyens …) fera fortune.