Dans la famille concept, je demande la caméra intégralement subjective.

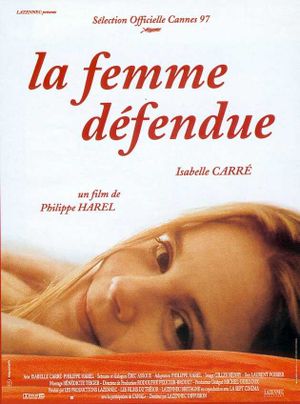

Banale histoire d’un adultère par un quarantenaire avec une jeune fille de 22 ans, La femme défendue ne doit son exhumation occasionnelle que par des citations dans les bouquins de cinéma sur son dispositif de mise en scène. Tout le récit est filmé du point de vue de l’homme, qui n’a la plupart du temps d’yeux que pour la ravissante Isabelle Carré. De la drague poussive à la liaison, de ruptures en retrouvailles, l’écriture n’a pas grand-chose à proposer en termes d’originalité, mais assume totalement cette posture. Harel s’est souvent intéressé à la médiocrité (on retrouvera ce questionnement dans son adaptation de Houellebecq avec Extension du domaine de la lutte), et son personnage est un beau spécimen de sale con : nous river de force à sa façon de voir ou d’entreprendre les situations est de ce point de vue un parti pris plutôt intéressant, notamment dans cette longue et pénible approche qui lui permet, par une rhétorique sophiste et assez lamentable, d’obtenir de la jeune fille qu’elle se montre nue.

La femme défendue, dans ses moments les moins inintéressants, donne ainsi à voir la banalité assez triste d’une comédie que se jouent deux êtres aux prises avec une passion à laquelle le spectateur a du mal à souscrire : c’est là le paradoxe du film, que de créer une distance par le principe pourtant immersif de la caméra subjective. On accordera à Philippe Harel le bénéfice du doute en se disant que le procédé est réfléchi et volontaire. On est ainsi tenté d’avoir plus d’empathie pour sa partenaire, présentée comme un proie qu’on reluque, avant que celle-ci ne s’épanouisse plus manifestement. Par un jeu pervers (lorsqu’elle investit la maison de campagne conjugale par exemple), mais surtout par l’affirmation presque candide de son rapport aux choses, qui souligne assez justement l’écart d’âge entre les deux, et lui permet de prendre son envol face à cet homme figé et presque morbide.

Autant d’éléments qui posent bien évidemment la question du concept esthétique du film : qu’apporte-t-il réellement ? A part cette immersion malaisante dans un personnage avec lequel on n’a pas envie de s’identifier, pas grand-chose. C’est même la gratuité qui l’emporte très largement : dans la manière poussive de nous donner à voir le protagoniste (un miroir, à deux reprises, au début et à la fin), et surtout dans ces mouvements assez idiots de caméra censés mimer le jeu du personnage, qui regarde le plafond ou son réveil quand il ne trouve pas le sommeil, ses mains et son assiette au restaurant, ou longuement par la fenêtre lors de conversations téléphoniques.

Toute l’ineptie du procédé révèle alors ses coutures. Certes, on parle encore aujourd’hui, de temps à autre de La femme défendue. Mais c’est surtout pour montrer qu’un parti pris formel ne suffit pas à faire un film.