Après seize ans de mariage, un mari annonce à son épouse qu'il voit une autre femme. Au lieu de sombrer dans une dépression, elle va se recentrer sur elle-même et faire de nouvelles rencontres qui seront autant d'expériences.

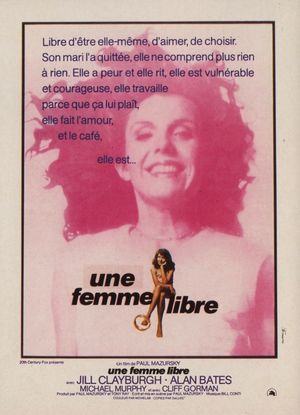

Gros succès lors de sa sortie en 1978, La femme libre a quelque peu disparu des radars jusqu'à ce que Criterion le remette en avant en 2020, lui permettant non seulement d'apprécier ses grandes qualités, mais de parler d'un film féministe, comment une femme se reconstruit malgré les hommes.

C'est LE rôle cinématographique de Jill Clayburgh, qu'on connait davantage pour ses rôles dans les séries télévisées, mais ici, elle est de chaque plan, incarne une femme moderne avant l'heure, qui va s'émanciper et prendre son destin en main. Elle est vraiment magnifique, d'une grande dignité, y compris dans ses moments de doutes chez sa psy qui va l'aider à revenir dans le cours de sa vie.

On voit que le réalisateur, Paul Mazursky, est avec Jill Clayburgh, comme si la caméra était aimantée, y compris lors de ses rencontres nocturnes avec d'autres hommes, dont la première nuit avec une autre personne que son mari se passe de façon étrange. Arrive ainsi très tardivement (au bout de 80 minutes !) Alan Bates, qui joue un peintre, et qui va ainsi être celui qui va la révéler une seconde fois.

Même si le film fait un peu plus de deux heures, il se suit sans ennui : c'est le portrait passionnant d'une battante, qui va aimer et chérir son indépendance, tant pis pour les hommes, jusqu'à une dernière scène assez forte où elle être enfin une femme, et non pas la femme de.

Justement récompensé par un succès public et un prix d'interprétation à Cannes pour Jill Clayburgh, La femme libre est encore une grande réussite, au fond avant-gardiste.