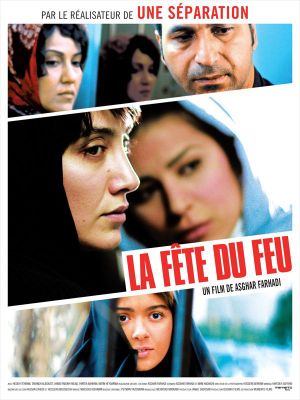

La jeune (et belle) Rouhi, sur le point de se marier, arrive chez les Samii, une famille bourgeoise, pour y faire du ménage. Elle va alors assister, le temps d'une journée, aux doutes et au déchirement d'un couple.

La Fête du feu, c'est une fête traditionnelle qui date de l'époque pré-islamique et se déroule le dernier mardi de l'année. Tout au long du film, on entendra en particulier des pétards éclater un peu partout, sons désagréables qui instaurent une ambiance menaçante. Vers la fin du film, une des rares scènes d'extérieur montre une ville plongée en plein chaos, avec ses explosions, ses feux allumés un peu partout au-dessus desquels il s'agit de sauter comme lors d'un rite antique, etc. C'est un bruit incessant mêlé à une cohue permanente. Chaque passant est une menace potentielle capable de vous envoyer un pétard dans les jambes. Ainsi, tout au long du film, les personnages vont vivre dans un sentiment permanent d'insécurité (sentiment encore aggravé par les histoires de disparitions).

En plus de donner un contexte extérieur malsain et probablement dangereux, cette Fête du feu est une extériorisation évidente de l'état d'esprit des personnages principaux. Sentiment d'insécurité de Mojdeh, la mère de famille convaincue que son mari la trompe. Réactions de plus en plus violentes des personnages, que ce soit la mère envers son fils ou le mari tabassant sa femme en pleine rue. C'est l'explosion d'un couple que filme Asghar Farhadi ici.

Une fois de plus, ce qui fait la force du film, c'est l'incapacité où nous nous trouvons de juger les personnages. La narration de La Fête du feu se fait entièrement à travers les points de vue des différents personnages. Changeant régulièrement de focalisation, la réalisation rend impossible l'élaboration d'un jugement stable, fixe et irréversible sur ce qui arrive et sur les personnages eux-mêmes. Ce procédé, qui sera employé dans les films suivants de Farhadi, est déjà parfaitement maîtrisé ici. « Dans la vie, nous jugeons sur la base d'une vision incomplète, affirme le cinéaste dans un entretien figurant dans les bonus du DVD. Il est impossible de ne pas porter de jugement. Mais il faut que notre jugement ne soit pas absolu. »

Faire de Rouhi le témoin principal de ce qui se déroule à l'écran est doublement bien pensé. D'abord parce que Rouhi est étrangère, aussi bien à la famille des Samii qu'à leur milieu social. A nouveau, Farhadi se fait le portraitiste de la bourgeoisie citadine iranienne, cette fois-ci à travers le regard de quelqu'un qui ne connaît pas vraiment leur mode de fonctionnement. La méthode qui consiste à employer le regard de l'étrangère est ici bien utilisée : Rouhi ne connaissant rien à la famille Samii va jouer la curieuse, observer avec attention, se faire parfois indiscrète. Elle va voir les petits détails, qui feront l'objet d'interprétations diverses et mouvantes au fil du film.

Mais malgré tout cela, elle n'aura qu'une connaissance partielle, morcelée. Et nous aussi, qui suivons majoritairement son point de vue. Navigant avec aisance d'un regard à l'autre, la réalisation instaure un récit complexe, dense et maîtrisé.

L'autre avantage que représente le personnage de Rouhi, c'est qu'elle va bientôt se marier. Les scènes d'ouverture du film nous la montrent tout heureuse avec son fiancé ou essayant secrètement sa robe. Ce qui semble être un détail va cependant situer le thème du mariage, du couple, au centre même du film. Elle la future femme mariée va assister au délitement violent d'un couple. Les doutes, la surveillance constante du répondeur, l'emploi du tchador pour se cacher et aller ainsi espionner son mari, Rouhi assistera à tout cela comme à une mise en garde de ce qui pourrait lui arriver. La preuve qu'elle est marquée par ces événements, c'est que lorsqu'elle retrouve son fiancé, à la fin du film, elle a comme une crainte, comme si l'innocence naïve du début avait cédé la place à une vision plus sombre du mariage.

Cette ère du soupçon est encore plus installée à cause des mensonges qui émaillent le film (ceux, du moins, que l'on peut savoir être tels, et ceux que l'on soupçonne...). Il y a d'abord les mensonges officiels, ceux que l'on doit dire sinon on aura des ennuis avec les autorités, comme la voisine Simine obligée de faire passer Rouhi pour sa nièce et non sa cliente. C'est dans ce genre de détails que se cache, subtilement, la critique sociale de tout un pays, un système politique qui oblige de mentir en permanence pour pouvoir s'en sortir et échapper aux ennuis.

[Au passage, Farhadi explique aussi que ce choix de la Fête du feu est également une critique contre le gouvernement islamiste. En effet, les autorités théocratiques voient d'un mauvais œil cette fête païenne dont l'origine est bien plus ancienne que celle de l'islam. Or, depuis quelques années, cette fête connaît un renouveau populaire très important et qui n'est pas dénué d'arrière-pensées politiques : on célèbre la Fête du feu comme un pied-de-nez au gouvernement islamiste, comme un défi à son autorité.]

Le problème, c'est qu'à partir du moment où l'on sait qu'un personnage ment, quel crédit peut-on accorder à ses propos ? Ainsi donc, tout devient sujet au doute (y compris chez Rouhi elle-même). Et le soupçon englobe la totalité des personnages.

Avec La Fête du feu, Asghar Farhadi fait un film dense, complexe et passionnant qui ne pourra que satisfaire ceux qui ont aimé ses succès suivants, A Propos d'Elly ou Une Séparation. La réalisation est d'une grande subtilité, elle a l'air simple alors que les cadrages et le rythme sont très travaillés et que le cinéaste multiplie les idées de mise en scène. Le regard de Farhadi est acéré, que ce soit pour critiquer son pays ou pour mettre à jour les failles d'un couple. Et tout cela se fait avec des personnages complexes, émouvants et d'une grande vérité humaine.